(دوسرا حصہ)

یعنی اسلام کے راستے کو اختیار کرنے کے بعد زندگی کے کسی شعبے کو خدا کی ہدایت سے آزاد رکھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر انسان کی انفرادی زندگی اور اس کی اجتماعی زندگی‘ خدا کے قانون کی پابند اور اس کی رضا کو تلاش کرنے والی ہوگی۔ پھر تمدن کے پورے نظام یعنی معاشرت‘ سیاست‘ معیشت‘ قانون و عدالت‘ انتظام و انصرام‘ ملکی اور بین الاقوامی تعلقات‘ سب پر خدا کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے۔ صرف اپنے اوپر ہی اس قانون کو جاری و ساری نہیں کرنا‘ بلکہ پوری انسانیت کو اپنے قول اور عمل سے اس راستے کی طرف دعوت دینی ہے۔ انسانیت کو حق کی طرف بلانا ہے‘ اور ہر اس رکاوٹ کو ہٹانے کی جدوجہد کرنی ہے‘ جو بندے اور اس کے رب کے درمیان اس تعلق کے قیام کی راہ میں مزاحم ہے۔ اسی کا نام دعوت حق ہے‘ جو اسلام میں جہاد ہی کا ایک شعبہ ہے۔ یہی وہ دعوت ہے جس کی طرف یہ کتاب بلاتی ہے۔

قرآن کی تعلیمات اس نقطۂ نظر کی حمایت نہیں کرتیں‘ جس میں انسان کی اصل دل چسپی صرف اور صرف اپنی ذات کی اصلاح اور اپنی روح کے لیے قرب الٰہی کا حصول ہے۔ بلاشبہ قرآن انسان کے ظاہر و باطن کی اصلاح چاہتا ہے اور بندے کے تعلق باللہ کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ یہ کام اسے زندگی کی کش مکش سے کاٹ کر کرنے کی دعوت نہیں دیتا‘ بلکہ دنیاوی زندگی کے ان ہزاروں‘ لاکھوں تعلقات کو خدا کی ہدایت کا پابند بناکر‘ یہ مرحلہ طے کرانا چاہتا ہے۔

علامہ اقبال ؒ قرآن کے اس مخصوص مزاج کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں:

’’محمد عربیؐ برفلک الافلاک رفت و باز آمد واللہ اگر من رفتمے ہرگز باز نیا مدمے

(محمد عربیؐ (معراج کے موقع پر) آسمانوں پر گئے اور واپس آگئے۔ اللہ کی قسم‘ اگر میں جاتا تو ہرگز واپس نہ آتا)

یہ مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی ؒ کے الفاظ ہیں‘ جن کی نظیر تصوف کے سارے ذخیرئہ ادب میں مشکل ہی سے ملے گی۔ شیخ موصوف کے اس ایک جملے سے ہم اس فرق کا ادراک نہایت خوبی سے کر لیتے ہیں‘ جو شعور ولایت اور شعور نبوت میں پایا جاتا ہے۔ صوفی نہیں چاہتا کہ اس واردات اتحاد میں اسے جو لذت اور سکون حاصل ہوتا ہے‘ اسے چھوڑ کر واپس آئے‘ لیکن اگر آئے بھی‘ جیسا کہ اس کا آنا ضروری ہے‘ تو اس سے نوع انسانی کے لیے کوئی خاص نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس‘ نبی کی باز آمد تخلیقی ہوتی ہے۔ وہ اس واردات سے واپس آتا ہے‘ تو اس لیے کہ زمانے کی رَو میں داخل ہو جائے۔ اور پھر ان قوتوں کے غلبے و تصرف سے‘جو عالم تاریخ کی صورت گر ہیں‘ مقاصد کی ایک نئی دنیا پیدا کرے۔ صوفی کے لیے تو لذت اتحاد ہی آخری چیز ہے‘ لیکن انبیا علیہم السلام کے لیے اس کا مطلب ہے‘ ان کی اپنی ذات کے اندر کچھ اس قسم کی نفسیاتی قوتوں کی بیداری‘ جو دنیا کو زیروزبر کر سکتی ہیں‘ اور جن سے کام لیا جائے تو جہان انسانی دگرگوں ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انبیا کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس واردات کو ایک زندہ اور عالم گیر قوت میں بدل دیں— لہٰذا انبیا کے مذہبی مشاہدات اور واردات کی قدر وقیمت کا فیصلہ ہم یہ دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں کہ‘ ان کے زیراثر کس قسم کے انسان پیدا ہوئے‘‘۔ (تشکیل جدید الہیات اسلامیہ‘ علامہ محمد اقبال ؒ ‘ترجمہ سید نذیر نیازی‘ بزم اقبال‘ لاہور‘ ص ۱۸۸-۱۹۰)

مطلب یہ کہ بزرگ صوفی کا یہ قول زندگی کے محدود تصور کا غماز ہے۔ اس تصور میں اصل اہمیت عرفان ذات کی ہے اور وہ اس سے اونچے کسی مقام کا تصور نہیں کر سکتی ہے‘ کہ بندے کے قدم وہاں پہنچ جائیں‘ جہاں فرشتوں کے پَر جلتے ہیں۔ پھر اس کے اس دنیا کی طرف واپس آنے کا کیا سوال؟ لیکن محمدؐ جس دین کے علم بردار ہیں‘ یہ وہ دین ہے جس کا نبیؐ اُس بلندی پر پہنچ کر اِس دنیاے رنگ و بو میں لوٹتا ہے‘ تاریخ کے منجدھار میں قدم رکھتا ہے‘ اور اس نور سے جو اسے حاصل ہوا ہے‘ تنگ و تاریک دنیا کو منور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

وہ صرف اپنے اس سینے کو گنجینہ انوار نہیں بناتا‘ بلکہ پورے عالم کو روشن کرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ایک نیا انسان بنانے‘ ایک نیا معاشرہ تعمیر کرنے‘ ایک نئی ریاست قائم کرنے اور تاریخ کو ایک نئے دور سے ہم کنار کرنے میں مصروف جہاد ہو جاتا ہے۔

قرآن اسی دعوت انقلاب کو پیش کرتا ہے۔ وہ زمانے کے چلن کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک نیا نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد ایک انقلاب برپا کرنا ہے۔ دلوں کی دنیا میں بھی انقلاب — اور انسانی معاشرے میں بھی انقلاب— وہ صالح انقلاب جس کے نتیجے میں خدا سے بغاوت ختم ہو اور اس کی بندگی کا دور دورہ ہو۔ برائیاں سرنگوں ہو جائیں اور نیکیوں کو غلبہ حاصل ہو۔ خدا کے منکر اور اس سے غافل‘ قیادت کی مسند سے ہٹا دیے جائیں اور اس کے مطیع اور فرماں بردار بندے زمانے کی باگ ڈور سنبھال لیں۔

یہ ہے نزول قرآن کا مقصد اور یہی ہے انسانیت کی نجات کا راستہ۔

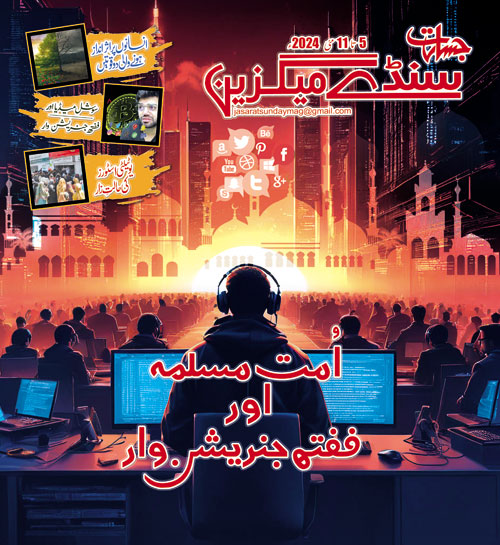

امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ

ہم امت مسلمہ کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں‘ وہ یہ ہے کہ اس امت کا ہر فرد اس موقع پر اور بھی سنجیدگی کے ساتھ قرآن کی اصل حقیقت کو سمجھے۔اس کے مقصد کا حقیقی شعور پیدا کرے۔ اس کے پیغام پر کان دھرے اور اس کے مشن کو پورا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جائے۔

قرآن نے انسانیت کو ایک نیا راستہ دکھایا ہے۔ اس نے قبیلے‘ نسل‘ رنگ‘ خاک و خون اور جغرافیائی تشخص کے بتوں کو پاش پاش کیا ہے۔ اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ پوری انسانیت ایک گروہ ہے اور اس میں جمع تفریق اور نظام اجتماعی کی تشکیل کے لیے صرف ایک ہی اصول صحیح ہے‘ یعنی عقیدہ اور مسلک۔ اسی اصول کے ذریعے اس نے ایک نئی امت بنائی اور اس امت کو انسانیت کی اصلاح اور تشکیل نو کے عظیم کام پر مامور کر دیا۔

کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰہِ ط (اٰل عمرٰن ۳:۱۱۰) ’’اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو‘ بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو‘‘۔

قرآن نے اس امت کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بھی صورت گری کی ہے‘ اور اسے باقی انسانیت کے لیے خیر و صلاح کا علم بردار بھی بنایا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے چھٹی صدی عیسوی کی ظلم اور تاریکی سے بھری ہوئی دنیا کو تاریخ کے ایک نئے دور سے روشناس کرایا۔ جس نے عرب کے اونٹ چرانے والوں کو انسانیت کا حدی خواں بنا دیا۔ جس نے ریگستان کے بدوئوں کو تہذیب و تمدن کا معمار بنا دیا۔ جس نے مفلسوں اور فاقہ کشوں میں سے وہ لوگ اٹھائے‘ جو انسانیت کے رہبر بنے۔ جنھوں نے وہ نظام قائم کیا‘ جس نے طاغوت کی ہر قوت سے ٹکر لی اور اسے مغلوب کر ڈالا۔

قرآن طاقت کا ایک خزانہ ہے۔اس نے جس طرح آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے انسانوں کی اصلیت بدل کر رکھ دی تھی اور ان کے ہاتھ سے ایک نئی دنیا تعمیر کرائی تھی‘ اسی طرح آج بھی فساد سے بھری ہوئی دنیا کو تباہی سے بچا سکتا ہے۔ اپنے ماننے والوں کو‘ بشرطیکہ وہ اس کا حق ادا کر سکیں ‘ انسانیت کا رہنما اور تاریخ کا معمار بنا سکتا ہے۔

خوب کہا امام احمد بن حنبلؒ نے:

لا یصلح اخر ھذہ الامہ الا بما صلح اولھا ‘ ’’اس امت کے بعد کے حصے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی‘ جس سے اس کے اوّل حصے کی اصلاح ہوئی تھی‘‘۔

اور یہ چیز قرآن ہے۔

قرآن سے تعلق کی صحیح بنیادیں

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن نے پہلے بنجر اور شورزمین سے ایک نیا جہاں پیدا کر دیا تھا‘ تو آج وہ یہ کارنامہ کیوں سرانجام نہیں دے رہا؟

اگر وہ کل شفا و رحمت تھا‘ تو وہ آج یہ وظیفہ سرانجام دیتا ہوا کیوں نظر نہیں آتا؟

اگر ہم کل اس کی وجہ سے طاقت ور تھے‘ تو آج اس کے باوجود ہم کمزور کیوں ہیں؟

اگر کل اس کے ذریعے ہم دنیا پر غالب تھے‘ تو آج اس کے ہوتے ہوئے ہم مغلوب کیوں ہیں؟

اگر غور کیا جائے تو اس کی دو ہی وجوہ ہو سکتی ہیں— ایک‘ یہ کہ ہم نے عملاً اس کتاب ہدایت کواپنا حقیقی رہنما باقی نہ رکھا ہو۔ اس سے ہمارا تعلق‘ غفلت و سرد مہری و بے التفاتی اور بے توجہی کا ہو گیا ہو۔ دوسرے‘ یہ کہ ہم بظاہر تو اس کا احترام اور تقدیس کر رہے ہوں لیکن اس کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے صحیح راستہ اور صحیح طریقہ اختیار نہ کر رہے ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاملے میں یہ دونوں ہی باتیںصحیح ہیں۔

برف کی طرح پگھلتی اور ہر آن قطرہ قطرہ ختم ہوتی اس زندگی میں یہ بڑا ہی سنہری موقع ہے کہ ہم لمحہ بھر رک کر سوچیں کہ خدا کی اس کتاب سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ اور ہمیں اس سے کیا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنے اثرات دکھا سکے اور اس کی روشنی دنیا کے گوشے گوشے کو نور سے بھر دے۔

(۱) اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے اس سوئے ہوئے ایمان کو بیدار کیا جائے جو قرآن پر لایاتو ضرور گیا ہے‘ مگر اس کا یقین اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جذبے اور شوق سے عاری ہے۔ یاد رکھیے‘ کہ یہ ایمان اس کے‘ خدا کی کتاب ہونے پر‘ اس کے مکمل طور پر محفوظ ہونے پر‘ اس کے ہر لفظ کے حق و صداقت ہونے پر‘ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے درست اور مفید ہونے پر‘ اس کے بتائے ہوئے علاج کے اصل ضامن شفا ہونے پر ہے— یہ ہے نقطہ آغاز:

اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰی وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآئَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِیْنَ o وَمَآ اَنْتَ بِھٰدِی الْعُمْیِ عَنْ ضَلٰلَتِھِمْ ط اِنْ تُسْمِعُ اِلاَّ مَنْ یُّؤْمِنُ بِاٰیٰتِنَا فَھُمْ مُّسْلِمُوْنَo (النمل ۲۷:۸۰-۸۱) ’’بے شک تم مُردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہو۔ جب وہ اعتراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیں‘ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال سکتے ہو۔ تم تو صرف انھی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں‘‘۔

وَمَنْ یَّکْفُرْ بِہٖ فَاُولٰئِکَ ھُمُ الْخٰسِرُوْنَ o (البقرہ ۲:۱۲۱) ’’اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے‘ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں‘‘۔

(۲) پھر یہ بھی ضروری ہے کہ دل قرآن حکیم کی عظمت اور بلندی‘ اس کے ایک اعلیٰ اور برتر کلام ہونے کے احساس سے معمور ہو۔یہ وہ کلام ہے جو اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ شق ہو جاتے۔ اس پُرعظمت کلام کے مقابلے میں اپنی عاجزی کا احساس اور دل کا اس کے لیے موم ہو جانا بہت ضروری ہے:

وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَی الرَّسُوْلِ تَرٰٓی اَعْیُنَھُمْ تَفِیْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ج (المائدہ ۵:۸۳) ’’جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے‘ تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوئوں سے تر ہو جاتی ہیں‘‘۔

یہ معرفت حق کا لازمی نتیجہ ہے۔

(۳) قرآن سے رہنمائی اور رہبری کے لیے رجوع کرنا‘ اس کے بارے میں غفلت کی روش کو ترک کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ دیکھنا کہ کس طرح وہ ہماری زندگی کا نقشہ بدلنا چاہتا ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور ہر معاملے میں اس سے ہدایت حاصل کرنا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے اس کتاب کے اصل اسرار و رموز ہم پر منکشف ہو سکیں گے:

(جاری ہے)