حسین حقانی صاحب جو ایک عرصے سے پاکستانی سیاست سے باہر ہوکر بھی باہر نہیں ہیں، اپنا کیریر محفوظ اور روشن کرکے ملکی معاملات میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے بالواسطہ طریقے سے مداخلتِ بے جا کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ ان سے خاکسار کی طویل رفاقت رہی ہے اور یہ رفاقت بھی عجیب الفت و بیزاری کی ڈور میں بندھی رہی ہے۔ اب تو خیر سے مدت گزری کہ پرانے دوستوں اور رفیقوں کی رسائی سے ہی اتنی دور ہوچکے ہیں کہ اُن کی خبر بھی اخبار سے ہی ملتی ہے، لیکن وہ دن یادداشت سے ابھی محو نہیں ہوئے جب وہ غالباً یاماہا ففٹی موٹر سائیکل پر ملیر برف خانے کے نزدیک واقع ایک سرکاری اسکول کے کوارٹر سے نکل کر جب کالا بورڈ پہ پہنچتے تھے تو کبھی کبھار اس خاکسار کو لفٹ دے دیا کرتے تھے، اور پھر یونی ورسٹی کیمپس تک ان سے گپ شپ رہتی تھی۔ جس سرکاری اسکول کے کوارٹر سے وہ نکلتے تھے، اس اسکول میں ان کی والدہ محترمہ پرنسپل تھیں، والد میجر سلیم حقانی ریٹائرمنٹ کے بعد وکالت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ زندگی اور معیارِ زندگی متوسط گھرانے کا تھا۔ حقانی اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ تھے۔ ان سے اوّلین ملاقات جامعہ ملیہ کالج، ملیر میں ہوئی تھی، جہاں وہ جمعیت کے رکن کی حیثیت سے کالج میں جمعیت کے معاملات کا جائزہ لینے آتے رہتے تھے۔ خاکسار بھی ان دنوں جمعیت کا کارکن تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دن وہ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کے کالم روزنامہ ’’جسارت‘‘ میں چھپتے رہتے ہیں، کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ اگر میں اپنی دو ایک تحریریں آپ کو دے دوں تو آپ پہنچادیں؟ حقانی نے اس پر خوش دلی سے آمادگی ظاہر کردی تو ان کے ہی توسط سے میری دو تحریریں اس اخبار میں شایع ہوئیں۔ یہ اول و آخر کرم نوازی تھی جو انھوں نے میرے حال پہ کی۔ ان دو مضامین میں سے ایک مضمون کا عنوان تھا ’’یہ مباحثے، یہ مشاعرے‘‘۔ مضمون ان مشاعروں اور مباحثوں کی بابت تھا جو اُن دنوں کالج یونین کے تحت کم و بیش کراچی کے تقریباً تمام قابلِ ذکر کالجوں میں ہر سال ہوتے رہتے تھے۔ ان مباحثوں میں بہ حیثیت مقرر حقانی تو شریک ہوتے ہی رہتے تھے، اس ناچیز کو بھی مقرری کا اس زمانے میں شوق تھا تو کئی مباحثوں میں حقانی کا ساتھ رہتا تھا۔ انھیں شاید یاد نہ ہو لیکن مجھے خوب یاد ہے کہ تب تک وہ فنِ تقریر پر عبور حاصل کرنے کی مشق کررہے تھے اور ابھی اس میدان میں انھیں کوئی نمایاں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ پریمیر کالج کے مباحثے میں تو وہ تقریر کرتے کرتے بھول گئے اور طلبہ نے شور مچایا تو تقریر ادھوری چھوڑ کر اسٹیج سے اتر گئے تھے۔ لیکن انھوں نے ہار نہ مانی اور تقریری مقابلوں میں شریک ہوتے رہے۔ ان کے رخساروں پر بہنے والے اُن آنسوؤں کو آج بھی نہیں بھُولا جب کراچی یونی ورسٹی کے سالانہ جشن طلبہ کے فی البدیہہ تقریری مقابلے میں ان کے عنوان کی پرچی نکلی’’اگر اسٹیج کے نیچے بم ہوتا!‘‘ انھوں نے اٹک اٹک کر ایک غیر مؤثراور غیر دل چسپ تقریر کی، لیکن چوں کہ یونین جمعیت کی تھی، منصفین حضرات بھی جمعیت سے ہمدردی رکھتے تھے لہٰذا نتائج کا اعلان ہوا تو گولڈ میڈل کا حقانی کو حق دار قرار دیا گیا۔ سب سے اچھی تقریر محمود غزنوی کی تھی، حالاں کہ وہ بھی اسی تنظیم سے متعلق تھے لیکن اوپری قیادت سے تعلق نہ تھا۔ اس ناانصافی پر پنڈال میں ہنگامہ ہوگیا۔ خود جمعیت کے لڑکوں نے حقانی کو برا بھلا کہنا شروع کردیا۔ حقانی اس ’’عوامی دباؤ‘‘کو سہار نہ سکے اور پہلے تو پریشان ہوئے اور پھر رونے لگے۔ سجاد میر نے جو اُن دنوں ’’زندگی‘‘کے نمائندہ تھے، انھیں سمجھایا بجھایا اور تسلی دی۔ حقانی بار بار ایک ہی بات کہے جارہے تھے اور ان کا کہنا بھی کچھ غلط نہ تھا کہ ’’میڈل جنھوں نے مجھے دینے کا فیصلہ کیا ہے، لوگ جاکر ان سے پوچھیں۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟‘‘ اس موقع پر میں نے آہستگی سے انھیں مشورہ دیا کہ ’’آپ گولڈ میڈل واپس کیوں نہیں کردیتے؟‘‘ لیکن حقانی نے یا تو سنا نہیں یا سن کر اس احمقانہ مشورے پردھیان نہیں دیا، وہ دوسری طرف دیکھنے لگے۔ ان تلخ تجربات سے حقانی مایوس نہیں ہوئے اور نہ انھوں نے ہار مانی۔ تقریر کرتے رہے۔ تقریر کرتے کرتے آخر انھیں تقریر کے فن پر اتنی دسترس حاصل ہوگئی کہ بہت بعد میں جب پی این اے جو بھٹو آمریت کے خلاف نو جماعتوں کا اتحاد تھا، کی طرف سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی میں جماعت اسلامی کے سید منور حسن صاحب کو انتخابات میں کھڑا کیا گیا تو ان کے انتخابی جلسوں میں سید منور حسن صاحب کے بعد حاضرینِ جلسہ جس مقرر کو سننے کے سب سے زیادہ مشتاق ہوتے تھے، وہ حسین حقانی ہی تھے۔ اور بعد میں انتخابی دھاندلیوں کے خلاف پی این اے کی ملک گیر مہم شروع ہوئی تو ان جلسوں میں بھی حقانی ایک ہر دل عزیز مقرر کے طور پر اُبھرے۔ ایسے ہی ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انھوں نے بھٹو کو بہ حیثیت وزیراعظم معزول کردینے کی یہ دلیل دی تھی کہ فقہ کا اصول ہے کہ اگر کسی کنویں میں کتا گر جائے تو چالیس ڈول محض پانی نکالنے سے کنواں پاک نہیں ہوتا جب تک کہ کتا کنویں کے اندر پڑا ہو۔ کنواں تو اسی وقت پاک ہوگا جب کتے کو کنویں سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے۔ تب حقانی بھٹو کے بدترین مخالف تھے۔ وہ رات بھی نہیں بھولا جب میں اُن کے گھر میں بیٹھا تھا اور ان کے پڑوس میں رہائش پذیر اور اُس زمانے میں کسی سیاسی ہفت روزے سے وابستہ بھٹو کی حامی خاتون صحافی شہناز احد سے وہ بحث میں الجھے ہوئے تھے اور بھٹو اور پیپلز پارٹی کی مذمت میں دور کی کوڑی لارہے تھے۔

حقانی ابتدا ہی سے نہایت متحرک، فعال، کسی قدر جذباتی لیکن بلا کے ذہین، مضطرب، آگے بڑھنے اور ترقی کرنے میں عجلت کی حد تک بے چین نظر آتے تھے۔ مطالعہ ان کا اچھا اور ملکی سیاست پر نظر عمدہ تھی۔ میں ان کی صلاحیتوں کا بہت مداح تھا اور مستقبل میں ان سے بہت سی امیدیں بھی لگائے بیٹھا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے نامعلوم کس موڈ میں کہا:

’’حقانی اس ملک کی تقدیر اُس وقت تک نہیں سدھرے گی جب تک کوئی انقلاب نہیں آجاتا۔ تم میں بہت صلاحیتیں ہیں، تم کیوں کسی انقلاب کے لیے کام نہیں کرتے۔ اگر تم انقلاب لانے کی کوشش کرو تو میں ایک ادنیٰ معاون ہوکر تمھاری مدد کروں گا۔‘‘

حقانی نے یہ ’’معصومانہ خواہش‘‘ سُنی اور اس پر ہنسنے اور مسکرانے کے بجائے نہایت سنجیدہ لب و لہجے میں جواب دیا: ’’انقلاب کے لیے کوشش تو کی جاسکتی ہے لیکن انقلاب کی راہ میں پانچ طبقے ہیں جو رکاوٹیں ڈالیں گے، ان سے لڑے بغیر ملک میں کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہوسکتا‘‘۔

میں نے اسی معصومیت سے استفسار کیا: ’’بھلا وہ کون کون سے طبقے ہیں حقانی!‘‘

حقانی نے روس کے انقلابی لینن کی طرح جواب دیا: ’’فوج، بیوروکریسی، جاگیردار، سرمایہ دار، اور مولویوں کا طبقہ‘‘

میں نے جذباتی ہوکر عرض کیا: ’’ہم ان سے لڑیں گے۔ ڈر کس بات کا؟‘‘ اب یہ مجھے یاد نہیں کہ جواب میں حقانی خاموش رہے یا کچھ جواب بھی دیا۔

بہرحال، انقلاب لانا یا انقلاب کے خواب دیکھنا حقانی کی طبیعت اور مزاج میں کبھی نہ تھا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکے’’انقلاب! انقلاب اسلامی‘‘ کے جو نعرے نہایت جذباتی انداز میں لگایا کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کر عجب نہیں کہ حقانی نے بھی یہ نعرہ ایک بار نہیں، بار بار لگایا ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ نعرہ ان کے حلق اور نرخرے سے نکلا ہوگا، دل سے کبھی نہیں نکلا ہو گا۔ وقت اور مصلحت کا تقاضا تھا سو انھوں نے پورا کیا۔ بعد کے حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں کراچی کی طلبہ سیاست میں اگر این ایس ایف یا کوئی اور پروگریسو طلبہ کی تنظیم غالب ہوتی تو حقانی اسی تنظیم کا اسی طرح نفسِ ناطقہ ہوتے جیسے جمعیت کے تھے۔

حقانی کا آغاز جس طرح فنِ تقریر میں ابتداً حوصلہ شکن تھا، اسی طرح طلبہ کی انتخابی سیاست میں ان کی ابتدا شکست و ناکامی سے عبارت رہی۔ حبیب پبلک اسکول سے میٹرک پاس کرکے انھوں نے نیشنل کالج میں داخلہ لیا، اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے یونین کے انتخابات میں جنرل سیکریٹری کے عہدے پر امیدوار بنے، لیکن ہار گئے۔ حقانی میں کوئی اور خوبی ہو نہ ہو، اتنی سی خوبی تو ضرور ہے کہ ہارکر بھی ہار نہیں مانتے۔ چناں چہ اگلی بار جمعیت نے انھیں صدارتی امیدوار بنایا اور اب کے وہ جیت گئے، یہیں سے ان کی کامیابیوں اور فتوحات کا آغاز ہوا۔ ان کی مطلب پرستی اور مفاد دوستی کا پہلا انکشاف مجھ پر اُن دنوں ہوا جب کراچی یونی ورسٹی میں طلبہ یونین کے انتخابات ہونے والے تھے۔ ان انتخابات میں امیدوار کے طور پر اس عاجز کا نام زیرغور تھا۔ اور اس کا علم بھی مجھے حقانی ہی کی زبانی ہوا۔ انھوں نے کالا بورڈ سے مجھے اپنی موٹر سائیکل پر لفٹ دی، رستے میں انھوں نے گردن موڑ کر بتایا کہ ’’بھائی صاحب! آپ کا نام صدارتی امیدوار کے طور پر زیر غور آیا تھا۔ آپ کے بھائی نے آپ کے نام کی تائید کی ہے۔ الیکشن جیت کر اپنے اس بھائی کو بھول نہ جائیے گا‘‘۔ چوں کہ اُس وقت حقانی نیشنل کالج سے فارغ ہوکر کراچی یونی ورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے شعبے میں داخلہ لے چکے تھے اور جمعیت کے رکن بھی تھے، اس لیے مجھے یقین آگیا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ’’الیکشن جیت کر اپنے بھائی کو نہ بھولنے‘‘ سے ان کی کیا مراد ہے؟ وہ اس ناچیز سے اپنی تائید کے عوض کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر الیکشن میں کھڑا کردیا جاتا ہوں اور جیت بھی جاتا ہوں تو جیت کر ان جیسے جمعیت کے بااثر اور طلبہ میں مقبول طالب علم رہ نما کی مجھے کیا خدمت انجام دینی چاہیے جس سے وہ راضی ہوجائیں۔ وہ موٹر سائیکل بھگاتے رہے اور میں پیچھے بیٹھا اسی اُدھیڑ بن میں خاموش رہا۔ وہ تو خدا کا کرنا اچھا ہی ہوا کہ ان کی ’’تائید‘‘کام نہ آئی اس خاکسار کے حق میں فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ اس طرح میں حقانی کی ’’تائید‘‘کی قیمت چکانے سے محفوظ رہا۔ لیکن ان کی اس بات سے ان کے کردار کا ایک نیا پہلو سامنے آیا جس سے میں پہلے واقف نہیں تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مستقبل میں حقانی کی شخصیت اور ان کے صحافتی اور سیاسی کردار کے جتنے پہلو سامنے آئے، ان میں یہی پہلو سب پر غالب رہا جس کا اظہار خود اپنی زبان سے کیا تھا کہ ’’اپنے بھائی کو بھول نہ جائیے گا‘‘۔ وہ جنرل ضیاء الحق کی قربت سے لے کر نوازشریف اور غلام اسحق خان، اور بے نظیر سے آصف زرداری تک اپنے وجود کو منوانے اور فراموشی کی گمنامی سے قربِ اقتدار اور شہرت کی چکاچوند کردینے والی روشنی میں نہانے اور شرابور ہونے ہی کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہے۔ لوگوں کے کہنے سننے کی پروا نہ انھوں نے پہلے کی تھی اور بعد میں تو یہ سوچنے کے لیے بھی انھیں فرصت مُیسر نہ آئی کہ خلقِ خدا غائبانہ انھیں کیا کہتی ہے۔

حقانی نے کراچی یونی ورسٹی میں جمعیت کے پلیٹ فارم سے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا اور جیت گئے، لیکن بدقسمتی سے سیکریٹری کے عہدے پر پروگریسو فرنٹ کے رفیق پٹیل کامیاب ہوگئے۔ یہ جنرل ضیاء سرکار کے پُرآشوب دن تھے۔ یونین میں جمعیت کی کامیابی دولخت ہوئی تو ملک میں دہشت گردی کے واقعات کی داغ بیل پڑچکی تھی۔ تقریب حلف برداری کے موقع پر یونی ورسٹی کیمپس میں پہلی بار فائرنگ کا افسوس ناک واقعہ پیش آیا۔ مخالفین نے اس کا الزام جمعیت پر دھرا۔ لوگوں نے سوچا، ہو نہ ہو یہ حقانی کا کارنامہ ہے۔ لیکن حقانی نجی محفلوں میں اس کا قصوروار جمعیت کے جذباتی بنگالی ناظم چودھری محی الدین کو ٹھیراتے رہے۔ اب یہ واردات کسی کی بھی ہو لیکن جتنا میں حقانی کو جانتا ہوں اس کی بنا پر انھیں اس الزام سے مبرا سمجھتا ہوں، وہ تو مار پیٹ اور دھینگا مشتی کی سیاست سے اتنے نابلد تھے کہ سال بھر پہلے ہی لبرل اسٹوڈنٹس کے مصطفین کاظمی کو جب زخمی کردیا گیا تھا اور عباسی شہید ہسپتال میں وہ زیر علاج تھے تو حسین حقانی جمعیت کی طرف سے جذبۂ خیرسگالی کے طور پر ان کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ گئے تھے، جہاں لبرل کے مشتعل لڑکوں نے ان پر حملہ کردیا، اور وہ بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر بھاگے۔ مجیب الرحمن شامی صاحب کے رسالے ’’بادبان‘‘کے نمائندے کی حیثیت سے میں نے اس واقعے کو رسالے میں رپورٹ کیا تھا، رپورٹ کے ساتھ وہ تصویر بھی شایع ہوئی تھی جس میں حقانی بھاگ رہے ہیں اور مشتعل لڑکے ان کا پیچھا کررہے ہیں۔ کسی ہوشیار فوٹو گرافر نے اس لمحے کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کرلیا تھا اور پھر یہ تصویر میں نے کسی طرح حاصل کرکے اپنی رپورٹ کے ساتھ چھپوا دی تھی۔ اس بناء پر میری رائے ہے کہ حقانی نے توڑجوڑ کی سیاست تو ضرور کی ہے، مارپیٹ اور گولی اور گالی کی سیاست کبھی نہیں کی۔ یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے جس سے انکار مشکل ہے۔

حقانی انجمن طلبہ کراچی یونی ورسٹی کے صدر کی حیثیت سے ایشین اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے بھی صدر ہوگئے اور اس حیثیت میں ان کے بعض ایشیائی ملکوں کے دورے ہونے لگے اور وہاں کے حلقے سے ان کے مراسم بھی قائم ہوگئے، جو بعد میں ان کے کام آئے۔ میرا گمان ہے کہ ان ہی تعلقات کے نتیجے میں بعد میں انھیں’’فار ایسٹرن اکنامک ریویو‘‘ میں ملازمت مل گئی۔ لیکن اس سے قبل ایک واقعے کا تذکرہ ضروری ہے جس نے ان کے اندر متوسط طبقے سے نکل کر اعلیٰ متمول طبقے کا حصہ بننے کی ایک شدید پیاس پیدا کردی۔ اس واقعے کا ذکر نہایت احتیاط سے کروں گا، مختصراً یوں سمجھیے کہ ایک جوانِ رعنا کی حیثیت سے ان کے رومانی جذبات اپنی جس کلاس فیلو سے وابستہ ہوئے وہ دوشیزہ ڈیفنس میں رہتی تھی اور اصطلاح میں ’’بورژوا‘‘کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ حقانی کی شامیں تب ڈیفنس کی معروف سنٹرل لائبریری میں گزرتی تھیں۔ لائبریری میں ان کے سبجیکٹ کی قابلِ قدر کتابیں تو دستیاب تھیں ہی، کمبائنڈ اسٹڈی کے سبب مطالعے کا لطف دوبالا ہوجاتا ہوگا۔ حقانی کو طبقاتی فرق کا پہلا جھٹکا اُس وقت لگا جب ان کی تمنا بر نہ آئی اور کالاپل کے اس طرف اور ملیر کالا بورڈ کے نزدیک ان کی رہائش ہی شادی میں رکاوٹ بنی، اور یوں یہ ملاقاتیں جلد ہی حسرتوں کی راکھ بن گئیں۔ حقانی نے تعلیم مکمل کی اور ایم اے کے امتحانات میں پہلی پوزیشن کا تغما لٹکائے بنکاک جابسے۔ ’’فار ایسٹرن اکنامک ریویو‘‘ میں ملازمت کی وجہ ممکن ہے جذباتی دھچکا ہو، لیکن ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ جمعیت سے نکل کر جماعت اسلامی کا حصہ بننے کو اپنے سیاسی مستقبل کے لیے کوئی بہت سودمند خیال نہ کرتے تھے۔ اس کا اظہار انھوں نے ایک خط میں واضح الفاظ میں کیا تھا جو انھوں نے اس خاکسار کو بنکاک سے لکھا تھا۔ (وہاں جانے کے بعد ان سے اکثر میری مراسلت رہتی تھی۔ ان کے خطوط آج بھی میرے پاس محفوظ ہیں) انھوں نے لکھا تھا کہ میں ان جماعتیوں میں سے نہیں جو جماعت ہی میں ہمیشہ رہتے ہیں، یہاں تک کہ عقدِ مسنونہ تک جماعت سے باہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ الفاظ ممکن ہے یہ نہ رہے ہوں لیکن انداز اور مطلب یہی تھا۔ انھوں نے اپنے ایک خط میں اپنے سیاسی عزائم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور پاکستان آئیں گے اور یہاں کی سیاست میں حصہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انھوں نے اس ناچیز کو یہ سبز باغ بھی دکھایا تھا کہ سیاست میں بڑھاوے کے لیے میرا ایک اخبار تمھاری ادارت میں نکالنے کا بھی ارادہ ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ان کی اس پیش کش پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ اصل میں کراچی یونی ورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے میگزین ’’الجامعہ‘‘ جس کا مجھے ایڈیٹر بنایا گیا تھا، کے سالنامے کی حقانی نے مجھ سے بہت تعریف کی تھی، خصوصاً اداریے کی، جس کا مرکزی خیال یہ تھا ’’کیا مالی خسارے سے دوچار جامعہ کراچی کو ایسے خدمت گزار کہیں سے مل سکتے ہیں جو بے غرضی سے اسی طرح مادرِ علمی کے لیے کام کرسکیں جیسے بنیادوں کے پتھر بنیادوں میں چھُپ کر عمارت کا سارا بوجھ اپنے اوپر سہار لیتے ہیں‘‘۔ اس اداریے کی تعریف حقانی کی زبانی سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی، اس لیے کہ حقانی کے سوا شاید ہی کسی نے اداریے کے ’’پیغام‘‘ پر توجہ دی ہو۔

شنید ہے کہ صدر ضیاء الحق جب ایک وفد کے ساتھ بنکاک گئے تو وفد میں محمد صلاح الدین مدیر جسارت بھی تھے، جن کے صدر ضیاء سے خصوصی مراسم استوار ہوچکے تھے۔ وہاں صلاح الدین صاحب نے حقانی کی ملاقات صدر ضیاء سے نہایت تعریف و توصیف کے ساتھ کرائی۔ صدر ضیاء نے جو صحافیوں سے خوشگوار مراسم رکھنے اور انھیں راضی رکھنے کے لیے آخری حد تک جانے کے قائل تھے، حقانی کو خصوصیت سے اہمیت دی اور غالباً پاکستان آکر انھیں ملاقات کرنے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ کچھ ہی عرصہ بعد حقانی ’’ریویو‘‘کے پاکستانی نمائندے کے طور پر پاکستان آگئے۔ چوں کہ اس سے پہلے کے نمائندے سلامت علی صدر ضیاء کی نظروں میں گستاخ اور غیر مُحب وطن تھے جنھیں فوجی عدالت باغیانہ مضمون لکھنے کے جرم میں کوڑوں کی سزا کا حکم بھی سناچکی تھی، اس لیے حقانی کو شیشے میں اتارنا انھوں نے ضروری سمجھا۔ چناں چہ ان ہی دنوں میں اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں نیچے اترنے کے لیے لفٹ میں سوار ہوا تو اتفاقاً حقانی سے مڈبھیڑ ہوگئی۔ ان کے ہاتھوں میں ایک بریف کیس تھا۔ لفٹ سے نکل کر ہم باتوں میں مصروف ہوگئے۔ میرے استفسار پر انھوں نے بتایا کہ صدر ضیاء سے ان کے مراسم عمدہ طریقے سے استوار ہوگئے ہیں اور صدر ضیاء انھیں اتنی اہمیت دینے لگے ہیں کہ ایک دن جب میں نے انھیں سرکار کے انتظامی اُمور کو بہتر بنانے کی بابت کچھ مشورے دیے تو انھوں نے بیوروکریسی کے بڑے بڑے افسران کو طلب فرما کر ان کے ساتھ میٹنگ کرائی۔ انھوں نے بیورو کریٹس حضرات سے میرا نہ صرف تعارف کرایا بلکہ انھیں یہ ہدایت بھی کی کہ حقانی صاحب جو قیمتی مشورے دیں ان پر عمل کرکے حکومتی نظم و نسق کو بہتر بنائیے۔ اتنا بتاکر حقانی رکے اور اپنے مخصوص انداز میں فرمایا: ’’اس کے بعد آپ کے بھائی نے ان گریڈ بائیس کے بیوروکریٹس کے سامنے بہ زبانِ فرنگی جو تقریر کی، اسے انھوں نے توجہ اور اہمیت کے ساتھ سنا۔‘‘

حقانی نے یہ نہیں بتایا اور نہ میں نے پوچھا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ جانتا تھا کہ جہاں سے معاملات ان کی حدود سے نکل جائیں وہاں ان کی دل چسپی بھی معدوم ہوجاتی ہے۔حقانی اسلام آباد سے جب بھی آتے کبھی کبھار اس خاکسار کو بھی شرفِ ملاقات بخشتے۔ ایک مرتبہ وہ آئے تو جسارت کے میگزین سیکشن میں مجھ سے ملنے آئے۔ دورانِ گفتگو میں نے کہا: ’’حقانی تم ایک جمہوری ذہن اور جمہوری ڈسپلن کے آدمی ہو۔ جنرل ضیاء ایک فوجی ڈکٹیٹر ہیں۔ ان کی قربت تمھارے امیج کو نقصان پہنچائے گی۔‘‘

اس پر حقانی طنز سے مسکرائے۔ کہنے لگے:

’’آپ لوگ تو ہیں احمق۔ اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ رنگ صرف سیاہ و سفید ہی نہیں ہوتا۔ رنگوں کی اور بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ میں جنرل ضیا کی مخالفت کرکے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا لیکن ان کے قریب ہوکر اپنے وزن میں تو اضافہ کرسکتا ہوں۔‘‘

ان کا نقطۂ نظر ’’عملیت پسندی‘‘پر مبنی تھا۔ یہ عملیت پسندی بعد میں ’’موقع پرستی‘‘، ’’مفاد پرستی‘‘ اور ’’چڑھتے سورج کی پوجا‘‘ وغیرہ ان کے حوالے سے کہلائی تو اس کی پروا حقانی نے کب کی۔ ان کے خیال میں متوسط طبقے کا دانش ور اسی حق و باطل اور سیاہ و سفید کی جنگ میں اپنا کیریئر تباہ کرلیتا ہے۔ پسماندہ علاقے میں پیدا ہوتا اور وہیں کے قبرستان میں دفن ہوتا ہے، جبکہ حقانی کی نگاہیں کہیں بہت دور جمی تھیں۔ ان کے خواب اونچے بھی تھے اور سہانے بھی۔ میں چُپ ہوگیا لیکن قائل نہ ہوا۔ چناں چہ جب میں کوچۂ صحافت کو خیرباد کہہ کے پیشۂ صحافت سے منسلک ہوا تو ایک دن دیکھا، حقانی صاحب اپنا بریف کیس سنبھالے غالباً سفاری سوٹ زیب تن کیے چلے آرہے ہیں۔ دیر تک ان سے باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے باتوں باتوں میں ایک بار پھر انھیں یاد دلایا کہ بہ حیثیت پیشہ ور صحافی کے انھیں جنرل ضیاء کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر وہ تنک کر بولے: ’’ایسا تو نہیں ہے، میں گاہے گاہے ان پر تنقید بھی کرتا رہتا ہوں‘‘۔ اس پر میں نے عرض کیا: ’’ہر سچ کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جس سچ کی قیمت نہ ادا کرنی پڑے، اس سچ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تمھارا سچ اس لیے غیر معتبر ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا سچ ہے کہ سچ بولنے والے کو اس کے دربار میں پذیرائی بھی حاصل ہے جس کے بارے میں وہ سچ بول رہا ہے‘‘۔ یہ سن کے حقانی نے نہایت فراخ دلی سے داددی کہ ’’یہ تم نے بڑی زبردست بات کی اور میں آئندہ ’’ریویو‘‘کی کسی ڈائری میں یہ بات ضرور کوٹ کروں گا‘‘۔ اتنا کہہ کر وہ رُکے، آہستگی سے میرا ہاتھ دبایا اور بولے’’لیکن تمھارا حوالہ نہیں دوں گا‘‘۔ ان کی اس بات پر معاً میرے حافظے میں ان کے زمانۂ طالب علمی کا ایک واقعہ روشن ہوگیا۔ ہوا یہ تھا کہ یونی ورسٹی میں محمود احمد اللہ والا کی یونین کے زمانے میں کسی ویرانے سے ایک جوڑا پکڑا گیا تھا۔ پکڑنے والوں نے لڑکے اور لڑکی دونوں کی اخبار میں تصویر شایع کرادی۔ اس پر لبرل اور پروگریسو کے لڑکے لڑکیوں نے اگلے دن کیمپس میں ہنگامہ برپا کردیا۔ اس ہنگامے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آرٹس آڈیٹوریم میں یونین نے ایک جلسہ کیا۔ حسین حقانی بھی اس جلسے کے مقرر تھے۔ جلسہ شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ آئے۔ ہم کچھ دوست آرٹس لابی میں کھڑے باتیں کررہے تھے۔ آتے ہی انھوں نے کچھ اضطرابی سی کیفیت میں کہا: ’’یار یہ الزام لگایا جارہا ہے کہ لڑکے لڑکی کی اخبار میں تصویر چھاپنے سے ان کی اور یونی ورسٹی کی بدنامی ہوئی ہے۔ اس بات کا کیا جواب دیا جائے؟‘‘

میں نے بے ساختہ کہا: ’’اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں وہ بدی سے نہیں ڈرتے بدنامی سے ڈرتے ہیں۔ حالاں کہ بدی سے ڈرنے لگیں تو بدنامی کیوں ہو؟‘‘

حقانی اچھل پڑے۔ ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور یہ کہتے ہوئے چل دیے’’یہ سب سے اچھا جواب ہے‘‘۔

حقانی نے نہایت عمدہ تقریر کی اور جو جواب انھیں پسند آیا تھا، اسے انھوں نے نہایت سلیقے سے اپنی تقریر میں سمویا اور اسے مؤثر بنایا۔ جلسے کے بعد میرے سامنے جب صدر یونین محمود اللہ والا نے بدی اور بدنامی والے فقرے کی انھیں داد دی تو انھوں نے نہایت خوش دلی سے یہ داد وصول کی۔ تو ماخذ کا حوالہ نہ دینے کی ان کی عادت پرانی تھی، اس لیے جب انھوں نے میرے جملے کو پسند کرنے کے بعد اس وضاحت کے ساتھ اسے اپنی ڈائری میں لکھنے کی مجھے نوید دی کہ وہ میرا حوالہ نہیں دیں گے بلکہ اس کی داد ماضی کی طرح ایک بار پھر خود سمیٹیں گے تو میں نے پہلے کی طرح خاموش رہ کر اس کی انھیں اجازت دے دی۔ آج جو، ان دونوں رازوں کی پردہ دری پر مجبور ہوا ہوں تو اس کا سبب آگے چل کر بیان کروں گا۔

حقانی کی صدرضیاء سے قربت بڑھتی گئی۔ مدیر اردو ڈائجسٹ جناب الطاف حسن قریشی راوی ہیں کہ جب صدر ضیاء جونیجو کی حکومت کو چلتا کرکے شدید بحران سے دوچار ہوئے اور انھیں ایک بار پھر قابلِ اعتماد سیاسی حلیفوں کی ضرورت پیش آئی تو ان ہی دنوں الطاف صاحب، مجیب الرحمن شامی اور مصطفی صادق صدر ضیاء سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ ان حضرات سے قبل حنیف رامے صاحب صدر ضیاء سے مل کر نکلے تھے۔ دورانِ گفتگو صدر نے ان حضرات کو بتایا کہ وہ نئی کابینہ میں بہ حیثیت وزیر حنیف رامے کو لے رہے ہیں اور رامے صاحب اس پر آمادہ ہیں۔ یہ سن کے ان تینوں نے مخالفت کی اور بیک زبان کہا کہ حنیف رامے مختلف وقتوں میں سیاسی پینترے بدلتے رہے ہیں لہٰذا ان کا بہ حیثیت وزیر انتخاب کرنا درست نہ ہوگا۔ جس پر صدر نے مشورہ مانگا کہ پھر آپ کس کا نام تجویز کرتے ہیں۔ چناں چہ الطاف صاحب اور شامی صاحب نے ایک تو مصطفی صادق اور دوسرے حسین حقانی کو وفاقی کابینہ میں لینے کا مشورہ دیا۔ صدر ضیاء نے دونوں ناموں کی منظوری دے دی۔ مصطفی صادق تو وزیر مملکت بنادیئے گئے لیکن جب حسین حقانی کے وزیر اطلاعات بنانے کا معاملہ آیا تو زیڈ اے سلیری صاحب نے جو اُن دنوں صدر کے مشیر اطلاعات تھے، سخت مخالفت کی اور کہا کہ میں اس شخص کو برداشت نہیں کرسکتا، اگر اسے وزارتِ اطلاعات کا منصب دیا گیا تو پھر میرا استعفیٰ حاضر ہے۔ صدر ضیاء زیڈ اے سلیری کو کھونا نہیں چاہتے تھے، یوں حسین حقانی وفاقی وزیر اطلاعات بنتے بنتے رہ گئے۔

بہرحال حقانی کی صدر ضیاء سے قربت کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں تھی۔ لہٰذا جب صدر کا طیارہ تباہی سے دوچار ہوا اور ان کے بچے کھچے جسدِ خاکی کو سپردِ خاک کرنے کے آخری مناظر کو پی ٹی وی سے براہِ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا تو اس کے کمنٹیٹر کے طور پر حسین حقانی کی خطابت سے بھی استفادہ کیا گیا۔

صدر ضیاء کے بعد ان کے سیاسی گدی نشین نوازشریف جنھیں مرحوم صدر ضیاء نے اپنی عمر لگ جانے کی دعا دی تھی، حقانی ان کے نزدیک ہوگئے۔ غلام اسحق خاں نے بر بنائے چیئرمین سینیٹ عارضی طور پر منصبِ صدارت سنبھال کر انتخابات کا اعلان کیا تو نوازشریف کے میڈیا سیل میں حسین حقانی اور سراج منیر شامل تھے۔ اور جب پیپلز پارٹی انتخابات معمولی اکثریت سے جیت گئی اور پنجاب میں نوازشریف صوبائی اسمبلی کی بیشتر نشستیں جیت کر وزیراعلیٰ منتخب ہوگئے اور پھر مرکز اور بڑے صوبے کی حکومت میں کھینچا تانی شروع ہوئی تو حسین حقانی نوازشریف کے مشیر اطلاعات بن گئے۔ نوازشریف تب بھی سیاسی سوجھ بوجھ اور توڑجوڑ کی صلاحیت سے عاری تھے۔ ان کا سیاسی ذہن اصل میں سراج منیر اور حسین حقانی تھے۔ وہ ان ہی کی بتائی ہوئی چالیں چلتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حکومت پنجاب کی سیاسی چالوں اور پروپیگنڈے نے بے نظیر حکومت کو ہر اعتبار سے زچ کردیا تھا۔

یہ اسی زمانے کی بات ہے کہ حسین حقانی کی پروپیگنڈہ صلاحیتوں کا ایک مرتبہ اعتراف کرتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی محفل میں یہ تبصرہ کیا کہ ’’پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن میں فرق یہ ہے کہ وہاں حسین حقانی ہے اور ہمارے پاس حسین حقانی نہیں ہے‘‘۔ عجب نہیں کہ محترمہ کے اس تبصرے کی بھنک حقانی کے کانوں میں جب پڑی ہو تبھی انھوں نے سوچا ہو کہ فضا تو وہاں بھی ہموار ہے۔ شریف خاندان کی کشتئ اقتدار میں سوراخ ہوا اور یہ ڈولنے لگی تو چھلانگ مارکے محترمہ کی کشتی میں بھی سوار ہونے کا امکان بہرحال موجود ہے۔ہر چند کہ حقانی کی یہ خواہش بَر آئی لیکن اس میں خاصا وقت لگا۔ نوازشریف کے پہلے دور میں انھوں نے مشیر اطلاعات کی حیثیت سے وزیراعلیٰ کو یہ سکھایا کہ میڈیا کو کیسے رام کیا جاتا ہے۔ ضمیر نیازی نے مجھ سے انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ پنجاب میں لفافہ جرنلزم حسین حقانی صاحب نے ایجاد کیا۔ یہ انٹرویو نوائے وقت کے میگزین میں چھپا۔ غالباً حقانی کی نظروں سے یہ انٹرویو نہیں گزرا، لہٰذا ان کی طرف سے کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا، لیکن شومئی قسمت سے جن دنوں جنرل پرویزمشرف برسراقتدار تھے اور جاوید جبار وزیر اطلاعات کے طور پر مستعفی ہوچکے تھے، جنرل صاحب کو نئے وزیر اطلاعات کی تلاش تھی۔ حسین حقانی اسلام آباد جا دھمکے اور اپنے لیے سفارشیں کرانے میں مصروف تھے کہ میرا ایک کالم ’’نوائے وقت‘‘ میں صحافتی اخلاقیات کے موضوع پر شایع ہوا جس میں، مَیں نے حسین حقانی کے حوالے سے ضمیر نیازی کا مذکورہ بیان نقل کردیا۔ کالم کیا چھپا اگلے روز شام کو حقانی کا دفتر نوائے وقت میں فون آگیا۔ وہ سخت برہم تھے۔ پہلے تو انھوں نے اسی بات پر جلی کٹی سنائیں کہ لفافہ جرنلزم کی ایجاد کو ان کی ذاتِ شریف سے کیوں منسوب کیا گیا۔ میں نے وضاحتاً عرض کیا کہ یہ ضمیر نیازی صاحب کا بیان ہے اور ان ہی کے حوالے سے چھپا ہے۔ پھر انھوں نے پہلے اشارتاً کنایتاً اور پھر ایک دو مثالوں سے مجھے جتلایا کہ چوں کہ معاشرے میں انھیں ایک مقام حاصل ہوگیا ہے اور مجھے یہ مقام حاصل نہیں ہے لہٰذا میں نے اپنی ناکامی کا انتقام لینے کے لیے ان کی بابت یہ سب کچھ لکھا ہے۔ اس ضمن میں انھوں نے جو مثال یا تشبیہ دی اسے نقل کرنے میں میری تہذیب مانع ہے، اس لیے اس کے مفہوم کے بیان ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ پون گھنٹے یا گھنٹے بھر کی تقریر کا اختتام انھوں نے اس انتباہ پر کیا کہ ’’فی الحال میں اپنے خلاف کسی کالم کا متحمل (انھوں نے ’’ایفورڈ‘‘کا لفظ استعمال کیا) نہیں ہوسکتا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے لکھے کی تردید کردیجیے‘‘۔ میں نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ فون بند کرتے کرتے انھوں نے یہ بھی فرمایا کہ ’’کالم نگار تردید کرتے ہوئے مزید خلاف لکھ دیتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کیجیے گا۔‘‘

مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اپنے کالم کے مندرجات کی تردید کرتا جبکہ بیان بھی میرا نہیں ضمیر نیازی کا تھا۔ بہرحال حقانی صاحب کی ساری بھاگ دوڑ یوں بیکار گئی کہ صدر مشرف کے مشیر خصوصی میجر جنرل راشد قریشی انھیں یہ باور کرانے میں کامیاب ہوگئے کہ حسین حقانی پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، بے وفائی ان کی سرشت میں شامل ہے۔ یوں زیڈ اے سلیری کے بعد میجر جنرل قریشی دوسرے آدمی تھے جنھوں نے حقانی کی کابینہ میں شمولیت کی راہ کھوٹی کی۔ مجھ سے تو ان کا شکوہ یوں بھی بے جا تھا کہ جنرل مشرف اردو اخبار پڑھتے ہی کب تھے؟ ان دنوں حقانی نے تعلقاتِ عامہ کی ایک فرم کا ڈول ڈال رکھا تھا اور ایک اطلاع کے مطابق مشرف حکومت سے ایک اشتہاری مہم کے عوض خطیر رقم وصول کرچکے تھے۔

داستانِ حقانی ذرا طولانی ہے اور میں نوازشریف کی وزارتِ اعلیٰ کے دور میں ان کی مشیر اطلاعات کی حیثیت سے کارکردگی کا تذکرہ کررہا تھا۔ صدر غلام اسحق خان نے جب بے نظیر حکومت برطرف کی اور نوازشریف نے1990ء میں انتخابات میں کامیابی کے بعد وزارتِ عظمیٰ کا حلف اٹھایا تو اسی زمانے میں سری لنکا میں حالات بگڑنے شروع ہوئے، بھارت کی وجہ سے وہاں کا معاملہ پاکستان کے لیے اہمیت اختیار کرگیا تو حکومت کو وہاں اپنے سفارت خانے میں ایک قابل اعتماد اور زیرک ہائی کمشنر کی تعیناتی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چناں چہ نوازشریف کی آشیر باد سے صدر غلام اسحق خان نے حسین حقانی کو سری لنکا میں بہ طور ہائی کمشنر تعینات کردیا۔ وہاں حقانی نے اپنے منصب کے تقاضے کتنے نبھائے اور سرکار کی توقعات پر کتنے پورے اترے، اس کا حال تو سرکار ہی کو معلوم ہوگا لیکن مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ 1992ء میں جب وہ اسلام آباد تشریف لائے تو ان کی ملاقا ت ملک کے دو بزرگ صحافیوں سے ہوئی جو ابتدا ہی سے ان کے خیر خواہ رہے تھے۔ ان حضرات نے نہایت تعجب کا اظہار کیا جب حقانی صاحب نے ان کے سامنے نوازشریف کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک صحافی نے انھیں ٹوکا بھی کہ حقانی! کیا تمھیں معلوم ہے کہ تم اپنے محسن کے خلاف زبانِ طعن دراز کررہے ہو۔ لیکن حقانی اپنی ہواؤں میں تھے۔ دونوں حضرات یہ سراغ لگانے میں ناکام رہے کہ اس درجہ مخالفت کی وجوہ کیا ہیں؟ یہ عقدہ تو بعد میں کھلا کہ حقانی غلام اسحق خان اور نوازشریف جھگڑے میں اس وقت صدر اسحاق کا کیمپ جوائن کرچکے تھے، کیونکہ انھیں خوب اندازہ تھا کہ دستور کی رو سے صدر طاقت ور ہے اور وہ وزیراعظم کی کسی لمحے بھی چھُٹی کرسکتا ہے، تو طاقت ور کے مقابلے میں حقانی کمزور کا ساتھ کیوں دیتے؟ جمہوریت اور اخلاق و اصول پہلے کب حقانی کا مسئلہ تھے جو، اب ہوتے۔ انھوں نے ان صحافیوں سے کہا تھا کہ آپ نوازشریف کی کتنی ہی حمایت کریں لیکن ہوگا وہی جو میں کہہ رہا ہوں اور نوازشریف جلد ہی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ان کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ غلام اسحق خان نے اپنی ہی نکالی ہوئی وزیراعظم بے نظیر سے بدلی ہوئی سیاسی صورت حال میں معاملہ کیا، اور یوں محترمہ کو حکومت کرنے کا دوسرا موقع انتخابات کے ذریعے مل گیا۔ حسین حقانی وطن واپس آئے اور جلد ہی انھوں نے اپنا ماضی بھلا کر خود کو خدمت کے لیے محترمہ کے حضور پیش کردیا۔ بے نظیر کی تو دیرینہ آرزو تھی کہ باصلاحیت حقانی کی صلاحیتیں ان کی پارٹی اور حکومت کو میسر آئیں۔ یوں حقانی وفاقی سیکرٹری اطلاعات بنادیئے گئے۔

اسلام آباد میں وزارتِ اطلاعات کے سیکرٹریٹ میں آج بھی حقانی کی تصویر سابق سیکرٹریوں کی تصاویر کے ساتھ آویزاں ہے۔ چمکتی ذہانت آمیز نگاہوں کے ساتھ اپنے اوپری ہونٹ کا ایک کونا آہستگی سے دانتوں میں دبائے ہر آنے والے سے یہ تصویر کہتی ہوئی محسوس ہوتی ہے:

’’یہ ہے پاکستان میں ترقی کرنے کا صحیح راستہ!‘‘

مجھے یہ سن کر دُکھ ہوا جب مشفق خواجہ مرحوم نے بتایا کہ ایک تقریب میں ان کے سامنے حقانی نے پی ٹی وی کے منیجنگ ڈائریکٹر محترم فرہاد زیدی کو بہ حیثیت چیئرمین پی ٹی وی (بر بنائے منصب) نہایت تحکمانہ انداز میں کچھ ہدایات دیں۔ منصب پاکر حقانی کے رویّے میں در آنے والی تبدیلی سے ان کے پرانے دوست ماضی میں بھی شاکی رہ چکے تھے۔ اور ایک آدھ نے تو اسی حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول بھی سنایا تھا کہ عہدہ اور منصب آدمی کو بدلتا نہیں بے نقاب کردیتا ہے۔

پیپلز پارٹی کے جیالے’’پرانے جماعتی‘‘ اور نوازشریف کے ’’ماضی کے چمچے‘‘ کی اتنے اہم منصب پر تعیناتی سے پہلے ہی خوش نہیں تھے، اور کھلے چھپے تنقید کی بوچھاڑ تو ہوتی ہی رہتی تھی لیکن حقانی جیالوں کو کب خاطر میں لانے والے تھے۔ آخرکار محترمہ اس دباؤ کو کب تک برداشت کرتیں۔ حقانی سے انھیں وزارتِ اطلاعات کا منصب واپس لینا پڑا۔ لیکن حقانی کو ہٹاکر وہ انھیں اپنا مخالف بنانے سے بھی بچنا چاہتی تھیں۔ انھوں نے عافیت اسی میں دیکھی کہ حقانی کو بدلے میں کوئی اور عہدہ دے دیا جائے۔ چناں چہ وہ ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کے سربراہ بنادیئے گئے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس منصب پر رہتے ہوئے انھوں نے اپنی آئندہ کی کئی نسلوں کا معاشی مستقبل محفوظ کرلیا۔ یہ قصہ اُس وقت تمام ہوتا ہے جب محترمہ اپنی ہی تلوار سے زخم آلود ہوئیں اور فاروق لغاری نے انھیں وزارتِ عظمیٰ کے منصب سے فارغ کردیا۔

بے نظیر کی حکومت ایک بار پھر گئی تو ایک بار پھر شریف حکومت آگئی۔ اس شریف حکومت نے اگلا پچھلا حساب بے باق کرنے کے لیے حقانی کو اپنے’’شر‘‘ کامزا چکھانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ یہ زمانہ حقانی کے لیے بڑا بھاری پڑا۔ وہ تو وہ، ان کے ساتھ ہی ان کے چھوٹے بھائی محسن حقانی جو ڈپٹی کمشنر تھے، کی بھی تفتیشی فائلیں کھُل گئیں۔ تب حقانی کو معلوم ہوا کہ ترقی اور کامیابی کی اندھا دھند دوڑ میں موقع پرستی اور مفاد پرستی کی بار بار بدلتی ہوئی کینچلی کے باوجود ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب ساری چال بازیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ کڑا وقت بھی انھوں نے حوصلے سے گزار لیا۔

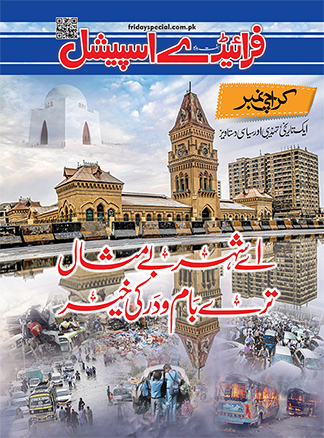

کراچی جو ان کا شہر تھا، ایم کیو ایم کی گرفت میں آچکا تھا، انھوں نے اربن ڈیموکریٹک فرنٹ کے نام سے ایک پارٹی بناکر تھوڑی سی مدت کے لیے خود کو الطاف حسین کے نعم البدل کے طور پر پیش کرنا چاہا لیکن جلد ہی اندازہ ہوگیا کہ ہنوز دلی دُور است۔ تبھی وہ تعلقاتِ عامہ کی ایک فرم کے ذریعے اپنی مضبوط اقتصادی حالت کو مزید مضبوط کرنے میں جُت گئے۔ اب ان کی رہائش کالا پل کے اس پار ڈیفنس کے ایک شاندار بنگلے میں تھی، جہاں وہ شام کو ٹریک سوٹ میں ملبوس واک کیا کرتے تھے۔ نہیں معلوم تب انھیں یاد آتا ہوگا یا نہیں کہ اس شاندار بنگلے سے کسی زمانے میں محرومی ہی نے ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کا خون کرڈالا تھا۔ لیکن جب میں سوچتا ہوں تو حقانی کی رومانی زندگی پر یہ شعر خوب صادق آتا ہے:

تجھ سے بچھڑکے ہم بھی مقدر کے ہوگئے

پھر جو بھی در ملا اسی در کے ہو گئے

حقانی کی پہلی شادی ان کی فرسٹ کزن سے ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے اپنی تقریبِ شادی میں انھوں نے اس خاکسار کو بھی مدعو کیا تھا۔ ہوٹل میٹروپول کے عقب میں واقع آفیسرز کلب میں جہاں تقریب تھی، شریک ہوتے ہوئے یہ کب گمان تھا کہ حقانی اپنی ازدواجی زندگی کو بھی ترقی اور کامیابی کے لیے قربان کرنے سے دریغ نہ کریں گے اور پے درپے دو اور شادیاں سیاسی ضرورت کے تحت کریں گے۔ اور اپنی پہلی وفادار بیوی کو نظرانداز کرکے محترمہ بے نظیر کی دستِ راست ناہیدخان کی بہن سے، اور پھر پیپلزپارٹی کی ایک اور بااثر متمول اصفہانی گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون فرح ناز اصفہانی سے بیاہ رچائیں گے۔ ان کے رومانس کے قصے تو شو بزنس کی دنیا کی ایک دل کش خاتون سے بھی معروف ہوئے اور ناچیز دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھنے کا گنہ گار بھی ہے لیکن یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے جس پر تبصرے کا کسی اور کو حق نہیں۔

صدر مشرف کے دور میں کابینہ میں شمولیت سے محرومی کے بعد حقانی قسمت آزمانے امریکہ چلے گئے۔ وہاں انھوں نے اور تو جو کچھ کیا سو کیا، لمبا ہاتھ یہ مارا کہ آصف زرداری کو اپنی لچھے دار گفتگو سے اور امریکیوں سے پینگیں بڑھا کر، اپنا اثر رسوخ دکھا کر ایسا شیشے میں اتارا کہ بے نظیر کے قتل کے بعد جب آصف زرداری کرسئ صدارت پر یک لخت فائز ہوئے تو انھوں نے حقانی کو کچھ ہی عرصہ بعد امریکہ میں پاکستان کا سفیر تعینات کردیا۔ بہ طور سفیر ان کی کارکردگی کی تفصیلات سے اہلِ وطن آگاہ ہیں، اس لیے اس کا بیان تحصیل لاحاصل ہے۔ البتہ ایک فقرے میں سمیٹ کر کہا جاسکتا ہے کہ حقانی جب تک سفیر رہے وہ امریکہ میں پاکستان کے نہیں امریکہ ہی کے سفیر رہے۔ انھوں نے امریکی ایجنٹوں کو جس کثرت سے ویزے دلائے اور اپنے ہی ملک کے مفادات کے خلاف جس طرح کام کرتے رہے۔۔۔ اور میمو گیٹ اسکینڈل کے بعد اب تو ان کی الطاف حسین کی طرح وطن واپسی کا راستہ مسدود ہوچکا ہے۔ اس ناچیز نے ان کی بابت ایک کالم میں کچھ اسی قسم کا تبصرہ کردیا۔ بی بی سی کے شفیع نقی جامعی نے وہ کالم انھیں ای میل کردیا جسے پڑھ کر موصوف نے اپنا وہی پرانا تھیسس دہرا دیا کہ زندگی کی دوڑ میں چونکہ میں کالم نگار کو پیچھے چھوڑ کر بہت آگے نکل چکا ہوں تو یہ کالم اسی احساسِِ شکست کا شاخسانہ ہے۔ یہ تبصرہ مجھ تک پہنچا تو میں سوائے مسکرانے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ ساری بات تو ترقی اور کامیابی کے تصور کی ہے۔ کیا کوئی ایسا آدمی آج تک کسی ملک کی تاریخ میں کامیاب کہلایا ہے جو اپنے ہی ملک کے خلاف سازشوں کا مجرم ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر میر جعفر اور میر صادق کو کس کھاتے میں رکھا جائے کہ بہ ظاہر تو وہ بھی کامیاب ہی تھے اور ان کے مقابلے میں سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان شکست خوردہ تھے۔ مگر یہ باتیں حقانی کی سمجھ میں آسکتیں تو وہ بے وفائی اور مفاد پرستی کی راہ پہ چلتے ہی کیوں؟ ان کی زبان میں اگر انھیں جواب دینا چاہوں تو عاجزانہ گزارش یہی ہوگی کہ حقانی! زندگی کی دوڑ ابھی ختم کہاں ہوئی۔ دوڑ تو جاری ہے۔ آخری فیصلے میں اگر تم جیتے تو بے شک تمھیں فتح یاب ماننے میں ذرا بخل کا مظاہرہ نہ کروں گا!

nn