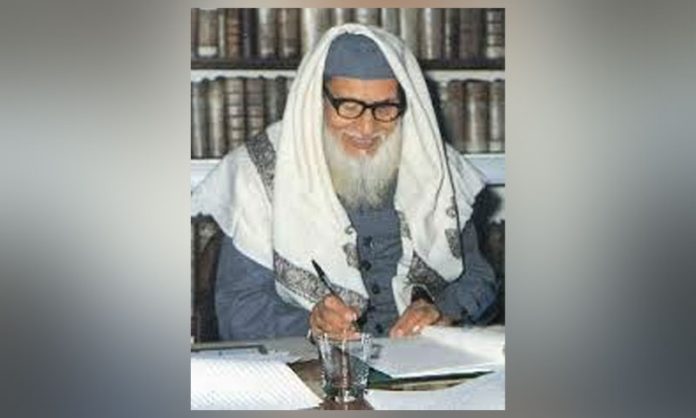

پروفیسر رشید کوثر فاروقی کی خوبصورت تحریر

گزشتہ دنوں ہمارے ایک عزیز محترم کے ذریعے انکشاف ہوا کہ پروفیسر رشید کوثر فاروقی کا ایک نثر پارہ ”ایک عشرہ سئی کی وادی میں“ سید احمد شہید اکیڈمی، رائے بریلی سے گزشتہ ماہِ رمضان المبارک میں منظرعام پر آیا ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے بڑی دلچسپی کا باعث تھی، کیونکہ اب تک ہم مرحوم کو ایک بلند پایہ خطیب اور شاعر کی حیثیت سے جانتے تھے۔ ان کے دو مجموعہ ہائے کلام ”زمزمہ“ اور ”جدید و جاوداں“ کے مقدموں کے سوا نثر میں ان کی کوئی چیز ہماری نظر سے نہیں گزری تھی۔

برصغیر کے اردو ادب میں ایسی مثالیں شاذ و نادر ہی ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی میں تحریر و خطابت اور شاعری کے جوہر یکساں طور پر ودیعت کیے ہوں، بیسویں صدی کے آغاز میں ایسے دو چار نام سامنے آتے ہیں، ان میں مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر اور شورش کاشمیری کے نام سرفہرست ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی تحریر و خطابت کے ساتھ شاعری کی ہے، اس فہرست کے آخر آخر میں مولانا کوثر نیازی کا بھی ذکر آتا ہے۔

فاروقی صاحب کی مختصر سی کتاب دیکھ کر حیرت ہوئی کہ مفکرِ اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی نظر سے آپ کی نثر کیوں کرچھپی رہی! اگر نظر سے گزری ہوتی تو شاید آج سے چالیس سال قبل کہے ہوئے آپ کے مقولے ”رشید کی خطابت میں محمد علی جوہر اور کلام میں محمد اقبال کا پرتو نظر آتا ہے“ میں کچھ رد وبدل ضرور ہوتا۔

کوثر فاروقی کو دیکھنے اور جاننے والے اب شاذ ونادر ہی رہ گئے ہیں۔ آپ کے رفیقوں، ساتھیوں اور شاگردوں میں سے کسی نے آپ کی زندگی، خطابت، شاعری اور نثرنگاری پر کوئی تحریر لکھی ہو اس کا ہمیں علم نہیں۔ حالانکہ آپ کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ اس طرح بھلا دیا جائے۔

مرحوم 1975ء کے وسط میں جب انجمن آرٹس اینڈ سائنس کالج بھٹکل سے بحیثیت صدر شعبہ انگریزی وابستہ ہوئے تھے، تو اس ناچیز کو انہیں قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا تھا، مرحوم مورخہ 2 جنوری 1975ء کو بھٹکل میں منعقدہ مشاعرے میں پہلی مرتبہ بحیثیت مہمان شاعر تشریف لائے تھے، اور اس مشاعرے میں آپ کی رفاقت میں مولانا عامر عثمانی، حفیظ میرٹھی، قوی ٹونکی، شمسی مینائی، شعری بھوپالی جیسے شعرا نے اپنا کلام پیش کیا تھا، جس میں مرحوم کی اس غزل نے سامعین کو متوجہ کیا تھا:

یہ قدم قدم تامل یہ تھکے تھکے ارادے

کہو میرِ کارواں سے کہ حدی کی لَے بڑھا دے

سرِ بزم اے مغّنی مجھے تُو نہ دے سکے گا

وہ سکوت کا ترنم جو ضمیر کو جگا دے

ابھی فتحِ آرزو ہے کہ شکستِ آرزو سے

تگ و تازِ آرزو کے نئے سلسلے ملا دے

مرے ہم نشیں، اگر تُو مرا ہم سفر نہیں ہے

میں چلا خدا تجھے بھی دلِ درد آشنا دے

یہ کمالِ زندگی ہے کہ جب آفتاب ڈوبے

تُو فلک کو نور دے کے نئی انجمن سجا دے

عجب امتحاں ہے کوثر یہ تمیزِ خیر و شر بھی

وہی آگ دے اُجالا وہی بستیاں جلا دے

اس مشاعرے میں شرکت کے لیے آپ پونے (مہاراشٹرا) سے آئے تھے جہاں آپ اُس وقت برسرِ روزگار تھے، جب مورخہ 25 جون 1975ء کو ملک میں ایمرجنسی لگنے کے بعد پونے میں آپ کے لیے زمین تنگ ہونے لگی تو پونا کالج کے پرانے ساتھی اور دوست ڈاکٹر سید انورعلی پرنسپل انجمن آرٹس اینڈ سائنس کالج بھٹکل کی توجہات سے آپ کی بھٹکل میں تعیناتی ہوئی تھی، 1979ء تک تین ساڑھے تین سال آپ یہیں بھٹکل میں رہے، پھر ہمارے دوست صدیق محمد جعفری مرحوم کی دعوت پر آپ دبئی میں الصدیق اسلامک اسکول کی نصاب کمیٹی سے منسلک ہوئے اور نصابی کتاب ”ملکی وے“ کی ترتیب میں صفیہ اقبال ورق والا مرحومہ کے ساتھ آپ بھی شریک ہوگئے، اور اس کے لیے انگریزی میں بچوں کی چند نظمیں بھی لکھیں۔ بھٹکل میں آپ کا قیام امین الدین روڈ پر مسجد الہدیٰ کے بالمقابل دارالمصباح کی پرانی عمارت میں تھا، اور اسی سڑک پر ایک دو فرلانگ کے فاصلے پر ہمارا مکان آتا تھا، اُس وقت میں مکتب جامعہ فاروقی مسجد میں تدریس سے وابستہ تھا، اور عصر کے بعد گھر لوٹتے ہوئے راستے میں اپنی سائیکل روک کر چند لمحات آپ کے ساتھ گزار کر ہی گھر پہنچتا تھا، اس طرح آپ کو قریب سے دیکھنے اور استفادے کے خوب مواقع ملے۔ یہی دن تھے جب حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ سے بیعت و ارشاد کا تعلق قائم کرنے کی نیت سے آپ نے 17 اپریل 1975ء کو تکیہ کلاں شاہ علم اللہ، رائے بریلی کا سفر کیا تھا، مئی 1979ء میں تلاش معاش کے سلسلے میں جب میری دبئی حاضری ہوئی تو وہاں صدیق جعفری کے ساتھ آپ سے بھی ملاقات ہوتی۔ اُس زمانے میں ریکارڈ شدہ ایک مجلس ویڈیو پر اب بھی دستیاب ہے۔

کوثر فاروقی صاحب نے مورخہ 29 اکتوبر 1933ء کو بسواں (سیتاپور۔ یوپی) میں آنکھیں کھولی تھیں۔ آپ کا پیدائشی نام رشیدالحق تھا، اور آپ کے والد کا محمد سعیدالحق فاروقی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ الرحمۃ سے جا ملتا تھا۔ گھر کا ماحول مذہبی تھا، والدِ ماجد عالم دین تھے، اور آپ کے چچا سورت گجرات میں امامت کرتے تھے، گھر میں تنگ دستی کا بسیرا تھا، اور حالات جس کسمپرسی کے تھے، اس کی عکاسی مرحوم نے ان الفاظ میں کی ہے:

”ان(کے خاندان کے لوگوں) میں جو مفلس تھے انھیں غیرت نے نہال، اور جو متمول تھے انھیں فقر نے مالامال کررکھا تھا۔ میری والدہ کے پرنانا نے عالی حوصلگی اور افرنگ دشمنی کی بنا پر دولت اودھ سے ”مولائی خان“ کا خطاب پایا تھا، اور سقوطِ اودھ کے بعد اپنے مختصر ساز و برک اور معمولی سی فوج کے ساتھ بطور خود گوروں سے جنگ کرتے ہوئے قتل ہوئے تھے۔ معیشت اور معاشرت کا کوئی پہلو ایسا نہیں رہا جس سے سکون تو کیا، فریبِ سکوں ہی کی راہ نکل سکے۔“(ایضاً۔ 15)

ایک تو دیہات کا ماحول، دوسرے مادی وسائل سے محرومی… آپ نے تعلیم کے لیے لکھنؤ کا رخ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ لکھنؤ اور علی گڑھ وغیرہ کی یونیورسٹیوں میں کمیونسٹ تحریک کا غلغلہ تھا اور حالات کا جبر بھی کچھ ایسا تھا کہ آپ کمیونسٹ تحریک سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور بقول آپ کے ”19 سال کی عمر تھی کہ الحاد کی طرف میں مائل ہوا، پھر اشتراکیت سے کچھ فکری، کچھ عملی تعلق رہا“۔ (ایضاً) انہی دنوں آپ وقت کے عظیم خطیب اور رہنما مولانا آزاد سبحانی کے حلقہ بگوش ہوگئے۔ مولانا آزاد سبحانی کی شخصیت اور آپ کی قوتِ خطابت کے سلسلے میں مولانا رئیس احمد جعفری ندوی اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ: ”مسجد کانپور کے حادثہ انہدام کے سلسلے میں مولانا آزاد سبحانی شہرت کے اسٹیج پر نمایاں ہوئے اور مولانا ابوالکلام آزاد کی برطرفی کے بعد کلکتہ کی امامتِ عید تک شہرت اور ناموری کے بہت سے مراحل خوبی و خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے طے کرلیے، تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، تقریر نہیں کرتے جادو کرتے ہیں، بہت بڑے فلسفی بھی ہیں، تقریر میں فلسفیانہ تخیل و تجزیے کے کمالات اور دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ مخالف بھی داد دینے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ محمد علی ہاسٹل میں تقریر کا انتظام ہوا، حاضرین مولانا کے انتظار میں چشم براہ بیٹھے تھے کہ دفعتاً کھٹ کھٹ کھٹا کھٹ کھٹ کھٹ کھٹا کھٹ کی مسلسل آوازیں آنا شروع ہوئیں، نظر اٹھائی تو مولانا کھٹ پٹی پہنے ہوئے خراماں خراماں مسکراتے تشریف لارہے ہیں، گاڑھے کا ایک تہ بند زیب ہے، تہ بند کا باقی حصہ رونق دوش و سر، بال کمتر سیاہ زیادہ تر سفید، لیکن سفیدی دودھ کی سفیدی نہ تھی، اس پر خاکساری کا رنگ غالب تھا، ہم میں سے بہتوں نے سمجھا مولانا کے لیے موزوں تر جگہ اسٹیج کے بجائے خانقاہ ہوسکتی تھی یا کسی مسجد کی کوٹھری۔ شاید مولانا نے یہ بات بھانپ لی، مسکراتے ہوئے اٹھے اور تبسم کے ساتھ تقریر شروع فرمائی، یہ بے موقع تبسم بھی ناگوار گزر رہا تھا، جی چاہتا تھا اس تبسم کا جواب قہقہے سے دیں۔

اب مولانا کی تقریر شروع ہوچکی تھی، ڈھلے ہوئے فقرے، موزوں اور مناسب الفاظ، چست اور معنی خیز جملے، صاف اور شیریں زبان، واضح اور دلنشین بیان، خیالات زبان کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، زبان خیال بلند پرواز کی بلندیوں پر روپوش۔ دیکھا یہ تھا کہ جن کی زبان اچھی ہوتی ہے ان کے خیالات کی جھولی خالی ہوتی ہے، جن کے خیالات گراں مایہ ہوتے ہیں وہ بے زبان ہوتے ہیں، لیکن یہ شخص اقلیم خیال کا بھی فرماں روا تھا اور شہرستانِ زبان کا بھی تاجدار۔ کیا خدا کی قدرت ہے، صورت دیکھیے تو ہیچ میرز۔ باتیں سنیے تو معلوم ہو شاعر نے یہ شعر انھی کے لیے کہا ہے:

مہیں حقیر گدایان قوم را کمیں قوم

شہان بے کرد خسروان بے کلہ اند

(دید و شنید۔ رئیس جعفری۔ 58۔59)

مولانا آزاد سبحانی سے تعلق اور پھر قطع تعلق کے بارے میں کوثر فاروقی لکھتے ہیں کہ ”تقریباً سولہ سال کی عمر میں اشتراکیت سے متاثر ہوا، لیکن جلد ہی اس کا ردعمل ہوا اور اسلام کی طرف پلٹا“۔ حُسنِ اتفاق سے مولانا آزاد سبحانی مل گئے اور تین سال ان کا ساتھ رہا اور خوب رہا، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ مولانا گو بہت شفقت فرماتے تھے تاہم ان سے مجھے ایسی محبت نہ ہوسکی جس کا قوام دیر میں بنا کرتا ہے۔ مثلاً عجمی تصوف کا سیاسی استعمال، تاکہ امت کی ناجائز پیر پرستی سے جائز فائدہ اٹھایا جاسکے، کبھی جامعہ ربانیہ کا فرضی قیام، کبھی تعلیم محض پر اتنا زور کہ گویا واحد حل یہی ہے، اور کبھی روس سے ایک خفیہ معاہدے کی تجویز اور دلائل کے ساتھ اصرار کہ اسلام اور اشتراکیت میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے۔ میرے تعلقِ خاطر پر ان کے تلون سے شاید کوئی ناگوار اثر نہ پڑتا، لیکن اشتراکیت سے ان کا معاشقہ مجھے بہت برا لگا، میں اسی دور میں اس تحریک کو اس کی علمی و عملی دونوں شکلوں میں دیکھ کر بے زار ہوچکا تھا، اس لیے مدتوں رنجشیں رہیں اور آخر معاملہ الفراق بینی و بین پر ختم ہوا۔“ ( ایک عشرہ سئی کی وادی میں… 25)

ہمارا خیال ہے مولانا آزاد سبحانی سے شعوری طور پر قطع تعلق کے باوجود آپ کی شخصیت کے سحر سے آپ آخر تک آزاد نہ ہوسکے۔ اُن دنوں آپ کوثر بسوانی کے نام سے پہچانے جاتے تھے، اور اپنے دور کے عظیم لغت داں، نقاد و شاعر نواب جعفر علی خان اثر لکھنوی مرحوم سے اپنےکلام میں اصلاح بھی لے رہے تھے۔

جن دنوں آپ لکھنؤ یونیورسٹی میں گریجویشن کررہے تھے، یہاں پر تحریک اسلامی سے وابستہ نوجوان ادیبوں کا ایک حلقہ ترقی پسندوں اور کمیونسٹ افکار و خیال رکھنے والے ادیبوں اور شاعروں کے خلاف اور اسلامی ادب کا علَم بلند کیے ہوئے تھا، ان میں م نسیم اعظمی، شاہ طیب عثمانی، ڈاکٹر سید عبدالباری (شبنم سبحانی)، اصغر علی عابدی، ڈاکٹر فضل الرحمٰن فریدی، ابوالمجاہد زاہد جیسے افراد بھی شامل تھے، جو بعد میں آسمانِ ادب پر آفتاب و ماہتاب بن کر ابھرے، کوثر صاحب اس قافلے میں شامل ہوگئے، بہت ممکن ہے کمیونزم اور الحاد کا ڈنک ان کے ذہن و فکر کی تہوں سے نکالنے میں ان حضرات کی رفاقت کا بھی اثر رہا ہو، یہ ادیب و دانشور لکھنؤ سے ”نئی نسلیں“ کے نام سے اسلامی ادب کا ترجمان جو مجلہ نکالتے تھے، اس کی مجلسِ ادارت میں کوثر فاروقی بھی شامل تھے، اور 1955ء میں جب آپ ایم اے اول کے طالب علم تھے تو منتظم کی حیثیت سے مجلہ کے انتظامی بورڈ میں ایک ذمہ دار کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں شبنم سبحانی وغیرہ کے ساتھ دو سال آپ نے جماعت اسلامی کے مرکز میں بھی گزارے تھے۔

1956ء میں جب آپ لکھنؤ ہی میں تھے تو آپ کو حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی علیہ الرحمۃ کی امارت میں تبلیغی جماعت میں جانے کا موقع نصیب ہوا، اور اُس زمانے میں آپ کو حضرت مولانا کے برادر بزرگ ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی علیہ الرحمۃ سابق ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، ان شخصیات نے تو آپ کو متاثر ضرور کیا، لیکن تبلیغی جماعت میں آپ کو کوئی خاص دلچسپی محسوس نہ ہوسکی۔

ابھی تک آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، اقتصادی بدحالی نے آپ کو ایم اے کی ڈگری بھی مکمل کرنے نہیں دی، اور آپ 1959ء میں مدرسۃ الاصلاح میں انگریزی زبان کے مدرس کی حیثیت سے وابستہ ہوئے، یہاں آپ نے ناظم مدرسہ مولانا بدرالدین اصلاحی اور دوسرے اساتذہ سے استفادہ کیا اور عربی زبان سیکھی (زمزمہ۔ 22)۔ سنہ 1966ء میں آپ شبلی نیشنل پوسٹ گریجویٹ کالج اعظم گڑھ، پھر 1969ء میں انجمن خیرالاسلام کے ماتحت مہاراشٹرا کالج ممبئی، اور پھر یہاں سے آپ پونا کالج پونے منتقل ہوئے، اور انجمن آرٹس اینڈ سائنس کالج بھٹکل سے وابستگی تک یہاں تدریس سے وابستہ رہے، جہاں آپ نے اپنی خطابت اور شاعری کے زور پر اپنا ایک وسیع حلقہ بنالیا، یہاں آپ نے صالح نوجوانوں کو منظم کرنے کی غرض سے الشبان المسلمون کے نام سے ایک تنظیم بھی بنائی تھی، جس کے جوانوں نے آخر تک آپ کا ساتھ دیا۔

بھٹکل کے قیام میں آپ کی زندگی بڑی متحرک گزری، دینی فکر رکھنے والے طلبہ کا ایک بڑا حلقہ آپ سے جڑ گیا۔ یہ انجمن آرٹس اینڈ سائنس کالج کا سنہرا دور تھا، کالج کے پرنسپل ڈاکٹر سید انور علی مرحوم کی قیادت میں دینی فکر رکھنے والے اساتذہ و پروفیسر حضرات کی ایک قابل تدریسی ٹیم یہاں کام کررہی تھی، یہ دور بھٹکل میں ادبی نقطہ نظر سے ایک ایسا سنہرا دور تھا کہ ایسا دور نہ پہلے آیا نہ بعد میں۔ بھٹکل میں اردو شعر لکھنے کی صلاحیت رکھنے والے اچھے خاصے نوجوانوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملا، آپ کی بھٹکل موجودگی میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی آمد ہوتی تو مولانا اہتمام سے آپ کو بلاکر آپ سے کلام سنتے۔ ایک شاعر کا بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک واقعے سے متاثر ہوکر کوئی کلام لکھتا ہے، مگر اس کلام کی حیثیت آفاقی ہوجاتی ہے۔ اسی نوعیت کی آپ کی ایک نظم جو اتفاق سے ایمرجنسی کے زمانے میں لکھی گئی تھی لیکن اس کا پس منظر کچھ اور تھا،اور جس کا مصرع تھا:

صنم صنم کو تقاضا ہمیں خدا کہیے

کمالِ جہل کو دانش کی انتہا کہیے

قلم کو حکم کہ بجلی کو چاندنی لکھیے

زبان پہ جبر کہ پتھر کو آئینہ کہیے

پندرہ روزہ ”داعی“ ممبئی میں جب یہ شائع ہوئی، اور اس پر مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی نظر پڑی تو آپ نے کوثر صاحب کو مبارک باد دی اور لکھا کہ ایمرجنسی کی ایسی خوبصورت تصویرکشی کسی اور نے نہیں کی ہے۔

31 مارچ 1977ء کو انجمن اسلامیہ اینگلو اردو ہائی اسکول کے مخلص و دردمندِ قوم ہیڈ ماسٹر عثمان حسن جوباپو کی ڈیوٹی پر اچانک موت واقع ہوئی تو قوم ایک بڑے صدمے سے دوچار ہوئی، اس موقع پر آپ نے ایک معرکہ آراء نظم لکھی، جس کا عنوان تھا ”مرثیہ مگر کس کا“۔ جس کے چند بند ہیں:

بلندیوں سے گریزاں ہیں، پست قوم ہیں

ہمیں ہے فخر کہ مُردہ پرست قوم ہیں ہم

ہمیں نے حضرت عثمان کو شہید کیا

ہمیں نے ان سے جو قاتل نہ تھے، قصاص لیا

۔۔۔۔۔۔۔

یہ قوم وہ ہے جو زندوں کی جان لیتی ہے

یہ قوم وہ ہے جو مُردوں پہ جان دیتی ہے

یہ قوم تو دہ خاکی کے بت بناتی ہے

یہ قوم قبر کی مٹی بھی بیچ کھاتی ہے

مرحوم خود اہل زبان تھے، اور آپ کا مطالعہ بھی وسیع تھا، اور محسوس ہوتا تھا کہ اس عمر میں بھی کچھ سیکھنے کا داعیہ موجود ہے۔ آپ اس زمانے میں جامعہ کے ایک استاد مولانا ارشاد علی ندوی مرحوم سے عربی زبان کی صلاحیت میں اضافے کی کوشش جاری رکھے ہوئے تھے، وہ اس زمانے میں اس ناچیز سے مصر و عالم عرب کے عربی مجلات مطالعے کے لیے لیا کرتے تھے۔

بھٹکل سے دبئی ہوتے ہوئے آپ کا اگلا پڑاؤ بیجاپور تھا، جہاں آپ نے بیجاپور کالج میں چند سال تدریسی خدمات انجام دیں، لیکن شاید اب مسافر اپنے سفر کی منزلیں بدلتے ہوئے تھک چکا تھا، لہٰذا پونے میں آپ کے نیازمندوں نے آپ سے گزارش کی کہ ِادھر اُدھر گھومتے پھرتے رہنے کے بجائے پونے ہی کو اپنی مستقل آماجگاہ بنائیں۔ اس طرح آپ نے وہاں پر اصلاح وارشاد کا سلسلہ جاری کیا۔ آخری دنوں میں آپ اپنی مادرِ وطن لوٹ گئے تھے جہاں 25 مارچ 2007 کو آپ کی زندگی کا چراغ گل ہوگیا۔

ایک ایسا شخص جو دہکتے ہوئے سورج کی مانند تھا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، اور پتا بھی نہ چلا کہ کتنی صلاحیتوں سے بھرپور شخصیت سے یہ دنیا اب خالی ہوگئی ہے۔ معلوم نہیں کہ اس وقت کسی اخبار نے آپ کی وفات کی دوسطری خبر بھی دی تھی یا نہیں۔

پروفیسر رشید کوثر فاروقی کی کتاب ”ایک عشرہ سئی کی وادی میں“ یوں تو مختصر سی ہے جو کُل 120 صفحات پر مشتمل ہے۔ ”عرض ناشر“ میں مولانا نفیس خان ندوی نے اس کتاب کے بارے میں سچ لکھا ہے کہ ”اس سفرنامہ کا اصل موضوع (دائرہ شاہ علم اللہ تکیہ کلاں) کے شب و روز اور مفکرِ اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی مقناطیسی شخصیت ہے، انھوں نے صرف وہی نقوش پیش کیے ہیں جو انھیں دس دن کی محدود رفاقت اور ذاتی تجربات و احساسات کے طور پر حاصل ہوئے ہیں جن کا خلاصہ اسوہ رسول ؐکی عملی مثالیں ہیں جو حضرت مولانا کی زندگی کا حاصل اور سرمایہ حیات تھا۔ پوری کتاب مختلف ملاقاتوں کے ذکر، مختلف جگہوں پر قیام و برکات کے احساسات سے مملو ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ سب عشقِ رسولؐ کےمتن کی تشریح ہے جو کہیں جلی کہیں خفی ہے! دریائے سئی کے کنارے آباد دائرہ شاہ علم اللہ کی عظیم تاریخ، حضرت شاہ علم اللہ حسنی کا اتباعِ سنت کا جذبہ، سید احمد شہید کے سفرِ جہاد کا تذکرہ، اہلِ قلوب کی آہِ نیم شبی و فغانِ سحر گاہی اس سفر کی روشن قندیلیں ہیں اور منزلِ مقصود مفکرِ اسلام حضرت مولانا سیدابوالحسن علی ندویؒ کی ذاتِ بابرکات ہے۔ حضرت مولانا کے شب وروز کے معمولات کیا تھے، مہمانوں اور مسترشدین کی اصلاح و تربیت کا انداز کیا تھا، کیسے کیسے لوگوں سے حضرت کی ملاقاتیں رہیں، کیسے کیسے علاقوں میں حضرت تشریف لے گئے اور کیسی کیسی حکمت و موعظت کی باتیں حضرت نے بیان فرمائیں… سب کا تذکرہ بڑی گرم جوشی اور البیلے انداز میں کیا گیا ہے“۔

آپ نے سچ لکھا ہے کہ ”پروفیسر صاحب کا بے ساختگی، شگفتگی اور بے تکلفی سے بات کہہ دینے کا انداز بالکل منفرد ہے، ان کی تحریر میں بھرپور خلوص ہے، شوخی ہے، زندگی ہے، بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فوارے کی سی روانی ہے اور وہ اپنے خیالات کا اظہار بڑی تیزی اور روانی سے کررہے ہیں، اور اس روانی میں کہیں آپ بیتی کا تذکرہ ہے، کہیں مختلف جماعتوں اور شخصیات کا محاسبہ ہے، کہیں تصوف کی عقدہ کشائی ہے تو کہیں حالات کا محاسبہ! البتہ کتاب کے ایک ایک ورق میں حضرت مولانا کبھی بنفسِ نفیس اور کبھی بذریعہ تحریر مصنف کے ساتھ نظر آتے ہیں، گویا ایک خارجی سفر کے اندر کئی داخلی سفر ہیں، اور داخلیت و خارجیت کا ایسا خوبصورت توازن ہے جس میں مصنف کے اسلوب اور اس کے مزاج نے انفرادیت کا رنگ بھر دیا ہے۔ اس سفرنامے میں کیمرے سے صرف تصویر ہی نہیں لی گئی ہے بلکہ حضرت مولانا سے ملنے والوں کی دھڑکن اور ضمیر کی سرگوشی بھی ریکارڈ کی گئی ہے“۔

یہ کتاب مصنف کے جسمانی اور روحانی سفر کی ایک داستان ہے، جو وادیِ سئی میں آکر ختم ہوگئی، اس میں بے تاب روح کی ترپ حرف حرف میں محسوس ہوتی ہے۔

حضرت مولانا علیہ الرحمۃ کی زندگی پر مسلسل کتابیں اور مقالات آرہے ہیں، کئی ایک کانفرنسیں بھی منعقد ہوگئی ہیں، لیکن مولانا کی زندگی پر ایسی خوبصورت تحریر شاذ و نادر ہی نظر میں آئی ہے۔ دیکھیے کوثر فاروقی نے کس خوبصورت انداز سے مولانا کی زندگی کے ایک رخ کو پیش کیا ہے:

”ایک دن مولانا نے فرمایا کہ کتب خانے کی کتابیں دیکھ لیں، اب آئیے اپنی تصانیف بھی دکھادوں۔ دکھانے کے بعد مولانا نے ہنس کر کہا کہ جب کوئی کسی اور طرح یا کسی اور بات سے مرعوب نہیں ہوتا تو اسے یہ الماری دکھا دیتا ہوں۔ ایک اور جگہ بڑے کام کی ہے جہاں مولانا ابوالکلام آزاد سے حضرت مولانا کا جزوی موازنہ کیا گیا ہے، مثلاً مولانا آزاد میں تجلی طور کی جھلک تھی، بصارت کو معطل کرنے والی مگر بصیرت کو فعال بنادینے والی۔ مولانا ندوی میں ید بیضا کا پرتو ہے جس سے غشی طاری نہیں ہوتی بلکہ کرامت کے ظہور سے روشنی حاصل کرلی جاتی ہے۔ مولانا سے قربت بڑھی تو ان کے وجود کے خمیر پر نظر پڑی، معلوم ہوا کہ یہ شے کچھ اور نہیں صرف ”تڑپ“ ہے۔“

حضرت مفکرِ اسلام علیہ الرحمۃ کی بارگاہ تک پہنچنے کا داعیہ کیسے پیدا ہوا، اس سلسلے میں فاروقی صاحب کے جذبات دیکھیے:

”بڑے سے بڑا باغی کسی نہ کسی کو بے تنقید ضرور مانتا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام پر تنقید کو ضروری سمجھنے والے بھی اپنے رہنما پر تنقید کرتے یا سنتے نہیں دیکھے جاتے، گو نظری طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ رہنما معصوم نہیں ہے۔ ہے، یوں کہ خالص تنقیدی مزاج تقلیدی ہو نہیں ہوسکتا اور تقلید کے بغیر راہ طے کی نہیں جاسکتی۔ چنانچہ اگر ایسا روحانی رہ نما مل جائے جو غیر معمولی انسانی کمزوریوں سے پاک ہو تو جادہ اتباع مل سکتا ہے اور جذبہ اتباع تسکین پا سکتا ہے۔ اہل اللہ کے ہاتھ پر بیعت سب سے زیادہ اُن لوگوں کے لیے ضروری ہے جو ذہین وفطین اور تعلیم یافتہ ہیں یا اپنے کو ذہین و فطین اور تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں۔ “

تصوف کے سلسلے میں مصنف کے جذبات ذرا ملاحظہ فرمائیں، فرماتے ہیں کہ ”تصوف کا استعمال غلط ہوا ہے تو صحیح کرکے دکھا دیا جائے تاکہ غلط فہمیاں زائل ہوجائیں۔ اور تصوف ہی پر کیا منحصر ہے، ہر بھلائی، ہر نیکی کا غلط استعمال ہوا ہے، کیونکہ فطرتِ انسانی فتنے کو فتنہ اور شرارت کو شرارت جان کر قبول ہی نہیں کرسکتی۔ فتنے کو حق اور شرارت کو شرافت کا بہروپ رچا کر آنا ہی پڑتا ہے۔ جھوٹے صوفی ہی نہیں، جھوٹے دوست، جھوٹے رہنما، حتیٰ کہ جھوٹے نبی بھی ہوتے ہیں لیکن کسی ہوش مند نے دوستی، رہنمائی اور نبوت کی ضرورت سے انکار نہیں کیا ہے۔ ہر جھوٹا، جھوٹ بولتے وقت یہی چاہتا ہے کہ اسے سچا سمجھا جائے اور اکثریت بھی جھوٹوں ہی کی ہوتی ہے۔ تو کیا سچائی پر حکم امتناعی نافذ کردیا جائے؟ آیاتِ قرآنی کو شمن قلیل پر بیچنے والوں کی بھیڑ ہے تو پھر کیا قرآن کو بے قیمت سمجھ لیا جائے؟ ریا ہمیشہ خلوص ہی کا سوانگ بھرتی ہے، تو کیا خلوص کی بساط لپیٹ دی جائے؟ برتن کا پانی گندا ہوگیا ہے تو کیا پانی کے ساتھ برتن کو بھی پھینک دیا جائے؟ کامیاب زندگی کار از خذ ما صفا ودع ما کدر ہی میں مضمر ہے۔“(45)

مفکر ِاسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور فکر کو اجاگر کرنے والے لٹریچر کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہماری ناقص رائے میں یہ کتابچہ اس میدان میں ایک اہم اضافہ ہے، امید ہے کہ قارئین میں بڑی دلچسپی سے پڑھا جائے گا۔