حکیم صاحب اکتوبر 1926ء میں ریاست ٹونک (راجستھان، انڈیا) میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ٹونک میں اپنے دادا کے قائم کردہ مدرسۂ خلیلیہ نظامیہ میں حاصل کی۔ بعد میں اجمیر شریف بھیج دیے گئے جہاں انہوں نے مولانا معین الدین اجمیری کے قائم کردہ مدرسۂ معینیہ عثمانیہ میں درسِ نظامی کی تکمیل کی۔ یہاں ان کے اساتذہ میں مولانا معین الدین اجمیری، مولانا محمد شریف (صدر مدرس مدرسۂ معینیہ) اور مولانا عبدالرحمن چشتی کے نام شامل ہیں۔ یہ تینوں حضرات ان کے دادا حکیم برکات احمد کے شاگرد بھی تھے۔ بعد ازاں الٰہ آباد سے فاضلِ ادب اور حکیم اجمل خان کے طبیہ کالج (دہلی) سے فاضل الطب و الجراحت کی اسناد حاصل کیں۔ پھر ٹونک واپس آکر اپنا مطب کرنے لگے۔ ساتھ ہی تصنیف و تالیف اور مدرسۂ خلیلیہ کی نظامت اور ’رباط الحکیم‘ کی نگرانی میں مصروف ہوگئے۔

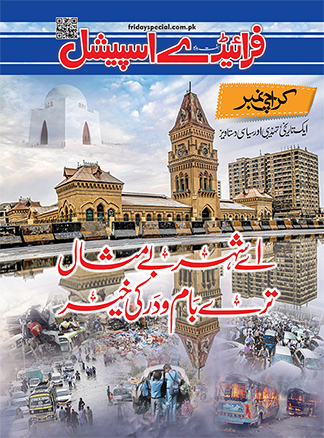

1954ء میں پاکستان ہجرت کی اور کراچی کو اپنا مستقل مسکن بنایا۔ یہاں طبابت کا آغاز کیا۔ کچھ عرصے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

۔۔۔۔۔۔

ان کے دادا کے نانا (شیخ ولی محمد) شاہ اسماعیل دہلوی کے بھتیجے اور ان کی ’تحریکِ جہاد‘ کے السابقون الاولون میں سے تھے۔ ان کی دادی صاحبہ (عزیز النساء بیگم) مولوی سید عبدالرحمن مونگیری کی صاحب زادی اور مولانا علی احمد محدث عظیم آبادی (شاگرد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی) کی نواسی تھیں۔

ان کے دادا حکیم سید برکات صاحب، علامہ عبدالحق خیر آبادی (پسر خاتم الحکماء علامہ فضل حق خیرآبادی) کے مقرب اور لائق ترین شاگردوں میں سے تھے، جبکہ ان کے پردادا (مولانا حکیم میر دائم علی عظیم آبادی)، علامہ فضل حق خیرآبادی کے شاگرد تھے۔

حکیم صاحب کو بچپن ہی سے مطالعے کا شوق تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، علماء کے گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ حالیؔ کی ’’حیاتِ سعدی‘‘ بارہ برس کی عمر میں پڑھی تھی۔ والدِ گرامی کے کتب خانے سے بھرپور استفادہ کیا جس میں مختلف علوم و فنون پر سینکڑوں کتب تھیں اور ہندوستان کے علمی اداروں سے کتابیں آتی رہتی تھیں۔ مولانا آزاد کے ’’الہلال‘‘،’’البلاغ‘‘، اور سیمابؔ و ساغرؔ کے رسالے ’’پیمانہ‘‘ کی فائلیں بھی کتب خانے میں موجود تھیں۔ گھر میں ہمشیرہ کے لیے جو زنانہ رسائل آتے، اُن سے بھی استفادہ کرتے۔ علامہ اقبال اور خواجہ دل محمد کی نظمیں بھی شوق سے پڑھتے۔ ان کے علاوہ انہوں نے عربی اور فارسی شعرا کے دواوین بھی جی بھر کے پڑھے۔ البتہ تعلیم سے کبھی غفلت نہ برتی۔

ان کو جس قدر شاعری پڑھنے کا شوق تھا، اس سے کہیں زیادہ شعرا سے ملنے میں مزا آتا تھا، اسی لیے وہ کسی شاعر سے ملاقات کا موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ وہ سیماب اکبر آبادی کے رسالے ’’شاعر‘‘ کے خریدار تھے، لہٰذا جب انہوں نے شعر کہنا شروع کیے تو ’’شاعر‘‘ میں اپنے ایک دو مضامین کے علاوہ غزلیں بھی شائع کروائیں۔

ان کے چند اشعار کے نمونے یہ ہیں:

جھکی جھکی سی نگاہیں، رُکے رُکے سے نفس

لیا گیا ہے مرا کتنے اہتمام سے نام

۔۔۔۔۔۔

نظارہ کر رہا ہوں نئے رُخ سے آپ کا

خود آگیا ہوں آج میں اپنے ہی روبرو

۔۔۔۔۔۔

سوچتا ہوں آج پہلی بار اُن کو دیکھ کر

جانے کتنی بار دیکھا تھا یہ چہرہ خواب میں

ایک زمانے میں اُن کے مطب کی حیثیت غالب کے بالاخانے کی سی تھی جہاں اہلِ علم کی محفلیں جمتی تھیں۔ پروفیسر ایوب قادری لکھتے ہیں:

’’حکیم محمود احمد برکاتی کے مطب میں اکثر اہلِ علم آتے رہتے ہیں اور چھوٹی موٹی نشست ہوجاتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ خیال کیا گیا کہ اس کو ایک مستقل شکل دے دی جائے۔ چنانچہ 2 اکتوبر 1957ء بروز جمعہ، کچھ اہلِ علم کی ایک باقاعدہ میٹنگ میں طے پایا کہ ہر مہینے کے پہلے جمعہ کو ایک علمی نشست ہوا کرے۔ اس موقع پر مجلس المعارف کے نام سے ایک علمی مجلس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ مولانا محمد عبدالرشید نعمانی کو اس کا صدر اور پروفیسر محمد ایوب قادری کو اس کا معتمد مقرر کیا گیا۔ ان کے علاوہ اس کے اساسی ارکان میں حکیم محمود احمد برکاتی، مفتی محمد مظہر بقا، مولوی ابوالفتح محمد صغیر الدین عزیزی اور مولوی محمد سلیمان بدایونی شامل تھے۔

مجلس کے اجلاس ہر مہینے کے پہلے جمعہ کو منعقد ہوتے تھے اور مختلف حضرات موضوعات پر اپنے اپنے مقالے پڑھتے تھے۔‘‘

(مضمون ’’مجلس المعارف کراچی‘‘ مجلہ ’’علم وآگہی‘‘)

تصوف کا ذوق خاندان کے بزرگوں سے ملا تھا۔ انہوں نے صوفیہ کے تذکروں، ملفوظات، مکتوبات کا گہرا مطالعہ کیا جس کے باعث صوفیہ اور تصوف کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں۔

منقولات، معقولات، تاریخ، علوم کی تاریخ، تصوف، نظم، افسانہ، سفرنامے، خودنوشت وغیرہ موضوعات پر کتابیں پڑھیں لیکن تاریخ اور جغرافیہ سے خاص شغف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ درسِ نظامی میں ایک کمی یہ ہے کہ اس میں جغرافیہ اور تاریخ کی کتابیں شامل نہیں ہیں۔ لہٰذا وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسکول کے طلبہ سے جغرافیہ اور تاریخ کی کتب لے کر مطالعہ کرتے تھے۔ آگے چل کر یہ ان کے خاص موضوع قرار پائے۔ ضرورتاً فلسفہ و منطق پر بھی انہوں نے خامہ فرسائی کی ہے۔ مثلاً 28 مئی 1967ء کو کراچی میں مرزا غالب پر ایک ادبی مذاکرہ ہوا جس میں مدیر ’’جنگ‘‘ سید محمد تقی نے بھی تقریر فرمائی اور بعد میں وہ تقریر ’’جنگ‘‘ کی 3 اور 4 جون کی اشاعتوں میں شامل کی گئی۔ اس تقریر میں سید محمد تقی نے غالب کے متعلق تین دعوے کیے تھے:

-1 غالبؔ لا ادری تھے۔

-2 ’لاادریت، کی اصطلاح غالب کی ایجاد ہے۔

-3 ’لاادریت، ایک فلسفہ ہے۔

حکیم محمود صاحب نے سید محمد تقی کے ان دعووں کے جواب میں ایک مضمون ’لاادریت اور غالب‘‘ تحریر کیا جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔’’لاادریت‘‘ کی تاریخ کے متعلق لکھتے ہیں:

’’لاادریت کی تاریخ بہت قدیم ہے اور افلاطون کی ’’اقادیمیا‘‘ کے اساتذہ متاخرین تک اس مسلک سے مسنوب کیے جاتے ہیں۔ گویا یونانی فلسفے کے قبل مسیحی دور تک اس کا سراغ ملتا ہے۔

علماء و حکمائے اسلام نے تیسری صدی ہجری سے نہ صرف یہ کہ یہ اصطلاح استعمال کی ہے بلکہ اس نقطۂ نظر پر نقد و کلام بھی کیا ہے۔ امام ابوالحسن اشعری (ف232ھ)، ابومنصور بغدادی (ف429ھ)، ابن حزم (ف465ھ)، نجم الدین عمر بن محمد النسفی (ف537ھ)، نصیرالدین طوسی (ف672ھ)، عضدالدین ایجی (ف756ھ)، سعید الدین تفتازانی (ف 992ھ)، سید شریف جرجانی (ف816ھ)، احمد موسیٰ خیالی (ف860ھ)، عصام الدین ابراہیم اسفرائینی (ف993ھ)، عبدالحق خیرآبادی (ف1316ھ) نے نہ صرف یہ اصطلاح استعمال کی ہے بلکہ اس نقطۂ نظر کی تشریح اور اس کا ردوابطال بھی کیا ہے۔‘‘

’’لاادریت‘‘ کی تشریح اس طرح کرتے ہیں:

’’عہد قبل مسیح میں ماہیات و حقائقِ اشیا کے سلسلے میں فلاسفہ کے مسالک و نظریات کے اختلاف سے گھبرا کر چند دوں ہمت اور کج رائے افراد انکار و ابطالِ حقائق پر اتر آئے تھے۔ اس ابطال و انکار حقائق کو فلاسفہ نے ’’سوفسطائیت‘‘ سے تعبیر کیا تھا۔‘‘

’لاادریت، کے فلسفہ ہونے یا نہ ہونے کے متعلق لکھتے ہیں:

’’تقی صاحب نے ’لاادریت‘ کو فلسفہ قرار دیا کیونکہ فلسفہ نام ہے موجودات کے احوال کے علم کا، لہٰذا انکارِ علم کو کسی منطق کی رو سے فلسفہ نہیں کہا جاسکتا اور منکرینِِ علم کو فلاسفہ کی صف میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔ محقق نصیر الدین طوسی (ف672ھ) نے سخت لہجے میں اس پر گرفت کی ہے کہ ’’کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ’سوفسطائیہ‘ سچ مچ کسی جماعت کا نام ہے اور ان کا کوئی اپنا مسلک اور مکتبِ فکر بھی ہے اور اُن کی تین لااداریہ، عنادیہ اور عندیہ۔ حالانکہ بھلا یہ ممکن ہے کہ دنیا میں خردمندوں کا کوئی گروہ ایسے (غیرمعقول) مسلک کو اپنائے؟ بلکہ (واقعہ یہ ہے کہ) جب بھی کوئی کسی مسئلے میں مغالطے کا شکار ہوجاتا ہے تو اس مسئلے کی حد تک وہ ’سوفسطائی‘ ہوتا ہے۔ (ہر مسئلے میں اور صد فیصد سو فسطائی کوئی شخص نہیں ہوسکتا)۔‘‘

اب اس حصے کی طرف آتے ہیں جس میں تقی صاحب نے غالب کو ’لاادری‘ قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں:

’’غالبؔ کی لاادریت کے ثبوت میں حسب ذیل اشعار پیش کیے جاسکتے ہیں اور غالباً انہی میں سے دو ایک آپ نے اپنی تقریر میں پیش کیے تھے:

ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے غالبؔ

آخر تُو کیا ہے اے ’’نہیں ہے‘‘

۔۔۔۔۔۔

ہاں، کھائیو مت فریبِ ہستی

ہر چند کہیں کہ ’’ہے‘‘ نہیں ہے

۔۔۔۔۔۔

ہستی کے مت فریب میں آجائیو اسدؔ

عالم تمام حلقۂ دامِ خیال ہے

یہ سب اشعار توحیدِ وجودی کے ترجمان ہیں، کوئی شعر بھی ’لاادریانہ‘ نہیں۔‘‘

اس مضمون میں حکیم صاحب نے سید محمد تقی کی تقریر پر فسلفی اور شاعر دونوں کی حیثیت سے تنقید کی ہے جس سے ان کی فلسفیانہ اور شاعرانہ صلاحیتوں کا پتا چلتا ہے۔

حکیم محمود صاحب کا خاندانی کتب خانہ بہت شاندار تھا جس میں ان کے پردادا حکیم دائم علی صاحب کے زمانے سے کتابیں ذخیرہ ہورہی تھیں۔ قیام پاکستان کے بعد وہ تمام کتب یہاں لانا ممکن نہ تھا، لہٰذا اس کتب خانے سے جتنا خزانہ وہ اپنے ساتھ لاسکتے تھے، لے آئے۔ اس کی داستان جو قدرے دردناک بھی ہے، اس طرح سناتے تھے کہ:

’’ترکِ وطن جن حالات میں کرنا پڑا، ان میں مطبوعات کی بڑی تعداد امانتاً اعزہ کے ہاں رکھ دی گئی کیونکہ وہ ذخیرہ قانوناً اور عملاً ساتھ نہیں لایا جاسکتا تھا۔ اس لیے مخطوطات میں سے بھی نوادر، مطبوعات میں بھی قدیم الطبع اورکم یاب مطبوعات ساتھ لے کر چلا۔ وہ بھی اس طرح کہ والدۂ محترمہ اور بیگم نے اس سفر ہجرت کے لیے سخت انتخاب کے بعد دو صندوق تیار کیے تھے۔ میں نے ان میں سے بے دردی کے ساتھ تمام قیمتی ملبوسات نکال لیے اور ان کی جگہ کتابیں رکھیں اور دونوں سے عرض کی کہ یہ سب چیزیں ان شاء اللہ وہاں دوبار مل جائیں گی (الحمدللہ مل گئیں) مگر یہ کتابیں، یہ خزانہ پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ دو صندوق صرف کتابوں کے الگ بھرے اور الحمدللہ یہ خزانہ یہاں پہنچ گیا۔ پھر اس ذخیرے میں ہر فن اور زبان کی کتابوں کا اضافہ ہوتا رہا۔‘‘

اب حکیم صاحب کے اس کتب خانے میں پانچ ہزار سے زائد کتب ہیں۔ رسائل اس کے علاوہ ہیں۔ اس کتب خانے میں مخطوطات کا بھی ذخیرہ ہے۔

۔۔۔۔۔۔

حکیم صاحب سے میری پہلی ملاقات 20 مئی 2007ء کو ان کے گھر پر ہوئی تھی۔ دراصل اس کے چند ماہ بعد جنگ آزادی (اور بعض لوگوں کے مطابق ’غدر،) 1857ء کو ڈیڑھ سو برس مکمل ہونے والے تھے۔ میں اس موقع پر حکیم صاحب کی کتاب ’’مولانا فضل حق خیرآبادی اور سنہ ستاون‘‘ کا نیا ایڈیشن شائع کرنا چاہتا تھا اور اسی سلسلے میں اُن سے فون پر ملاقات کا وقت لیا تھا۔ چونکہ میں اس وقت تک حکیم صاحب کے بارے میں صرف یہ جانتا تھا کہ وہ مکتبِ خیرآباد سے تعلق رکھتے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ حالانکہ وہ اپنے خانوادے، اس کے علوم، اس کے تخصص اور خاص کر مشرب کے متعلق بہت پہلے ہی نہایت وضاحت کے ساتھ لکھ چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حکیم صاحب کو ہمدرد یونیورسٹی کی جانب سے ’’ڈاکٹر آف سائنس‘‘ کی اعزازی سند عطا کیے جانے کے بعد ماہنامہ ’’کاروانِ طب‘‘ کا ’’خاص نمبر‘‘ شائع ہوچکا تھا، لیکن میں ان تمام چیزوں سے لاعلم تھا۔ ان کی مذکورہ کتاب کے سوا اور کوئی دوسری کتاب یا تحریر مطالعے سے گزری بھی نہیں تھی، اس لیے فون پر ان سے یہ بھی عرض کردیا تھا کہ ملاقات کے دوران آپ کا انٹرویو بھی لوں گا۔

ملاقات کا وقت مل جانے کے بعد میں نے ایک سوانحی سوال نامہ تیار کیا اور اپنے ایک دوست جناب طاہر انجم قادری صاحب کے ہمراہ حکیم صاحب کے دولت کدے پر پہنچا۔ حکیم صاحب نے نہایت محبت و شفقت سے استقبال کیا۔ برآمدے میں ان کے ساتھ ان کے ایک پڑوسی بھی تشریف رکھتے تھے جو غالباً ان کے پاس آتے رہتے تھے۔

پہلے حکیم صاحب نے سوال نامہ طلب کیا تاکہ انٹرویو شروع ہونے سے قبل اس پر ایک نگاہ ڈال لیں۔ شاید وہ اپنے ذہن میں ان باتوں کو مرتب کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے انٹرویو دیا۔ ساتھ ہی کتاب شائع کرنے کی اجازت بھی دے دی۔

جب کتاب چھپ کر آئی تو میں اس کے چند نسخے لے کر حکیم صاحب کے گھر پہنچا۔ کتاب دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دعا دی۔

حکیم صاحب کا ایک مشفقانہ انداز یہ بھی تھا کہ وہ جب کبھی دورانِ گفتگو فرماتے کہ ’’یہ بات میں نے اپنی فلاں کتاب میں لکھی ہے، آپ نے دیکھی ہے وہ کتاب؟‘‘ اور میں کہتا کہ نہیں، تو فوراً اٹھ کر الماری سے وہ کتاب نکال کر اپنے دستخط کے ساتھ مجھے دیتے۔

حکیم صاحب کی کتابوں میں تحقیق کے لعل و جواہر بکھرے ہوئے ہیں اور ان میں دبستانِ خیرآباد کی داستان رقم ہے۔ یہ انتہائی اہم کام تھا جو انہوں نے مصروف زندگی میں سرانجام دیا۔ وہ اس موضوع پر مزید کام کرنا چاہتے تھے لیکن نہ کرسکے جس کا انہیں بہت قلق تھا۔ وہ بتاتے تھے کہ پاکستان آنے کے بعد یہاں ابتدائی سالوں میں معاش کی جدوجہد میں بہت مصروف رہے جس کے باعث وہ اس طرف توجہ نہ دے سکے۔

حکیم صاحب دبستانِ شاہ ولی اللہ اور دبستانِ خیرآباد پر سند کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی ان پر تحقیق کی۔ ان کی کتابیں دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں خانوادوں کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے دونوں خانوادوں کے علوم، ان کے تخصص اور خاص کر مشرب کے متعلق نہایت وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے غیر جانب دار محقق کی حیثیت سے ہر بات کو تفصیل کے ساتھ بلاخوف بیان کیا اور کہیں بھی جذبات کی رو میں بہہ کر مخالفین کے لیے تحقیر آمیز رویہ اختیار نہیں کیا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

’’ہمارے یہاں عرصے سے ہو یہ رہا ہے کہ دین و سیاست ہو یا علم و ادب۔۔۔ زندگی کے ہر شعبے میں خانے بنائے گئے ہیں، خطوط کھینچ کر ان خانوں کی تحدید کرلی گئی ہے اور اب ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ ان فقہی، کلامی، تاریخی، ادبی، سیاسی مکاتب میں سے کسی ایک مکتب سے کلیتاً اتفاق کرے یا کلیتاً اختلاف۔۔۔ اور ان خانوں میں سے کسی ایک خانے میں خطوط سے بہت دور ہٹ کر دامن سمیٹ کر کھڑا ہو۔ اب اگر کوئی غریب اپنے دماغ سے بھی سوچنے کا عادی ہے، مسائل میں اس کی اپنی بھی رائے ہوتی ہے اور وہ تحقیق کے بغیر کوئی قول تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا اور کسی ایک گروہ سے عمومی اور دوامی وابستگی کو ضروری نہیں سمجھتا اور ان خانوں کی حدود کا شدت سے پابند نہیں ہے، کسی مسئلے میں خط کے اُس پار والوں سے بھی متفق ہوسکتا ہے تو وہ ان دونوں خانوں کے ’’مکینوں‘‘ کی نظر میں اجنبی اور مشتبہ ٹھیرتا ہے کہ ہر مسئلے میں جماعت سے متفق کیوں نہیں ہے؟ گروہ کا صدفیصد وفادار کیوں نہیں ہے؟ دوسری جماعت اور گروہ کو شرِ محض کیوں نہیں سمجھتا؟ اس کی رائے کے ساتھ اس کی نیت میں بھی اسے کلام کیوں نہیں ہے؟ بعض مسائل میں اس سے متفق کیوں ہے؟ افکار کے ساتھ کردار پر بھی نکتہ چینی اس کے مسلک میں ناروا کیوں ہے؟ جزئیات میں اختلاف کو اہمیت کیوں نہیں دیتا؟

بہرحال! اس طرزِ فکر کا حشر سمجھتے بوجھتے ہوئے اس طرز فکر پر مجبور ہوں اور اس پر شاکر اور مُصر بھی، اور تمام غازیانِ حق پرست اور شہدائے راہِ حق کی عقیدت میرا وسیلۂ نجات ہے۔‘‘

(حیاتِ شاہ محمد اسحاق، ص17 )

ان رابطوں کے بعد حکیم صاحب سے میری ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھ گیا۔ اتنا بڑا علمی خاندانی پس منظر رکھنے کے باوجود حکیم صاحب میں تکبر نام کو نہ تھا۔ مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہتے اور بلاتکلف گفتگو فرماتے تھے۔ ان سے ملنے کے لیے مطب جاتا تو جب تک مطب کا وقت ختم نہ ہوتا، مجھے جانے کی اجازت نہ دیتے۔ میں ان کے بائیں جانب ایک کرسی پر بیٹھا رہتا اور وہ مریضوں کو بلا کر دیکھتے رہتے۔ وہ غریب مریضوں کو مفت دوا بھی دیتے۔ پاکستان آنے کے بعد جب انہوں نے اپنا مطلب شروع کیا تو اُس زمانے میں بھی جبکہ ان کے اپنے مالی حالات بھی اچھے نہ تھے، جو لوگ دوا کی قیمت نہ دیتے یا نہ دے سکتے، وہ ان سے کبھی قیمت طلب نہیں کرتے تھے۔

حکیم صاحب سے ملنے میں کراچی کے ناگفتہ بہ حالات اکثر حائل رہتے تھے۔ میری ان سے آخری ملاقات ان کی شہادت سے کچھ عرصہ قبل ہوئی تھی جب میں اپنی والدہ کو بہ غرض علاج اُن کے مطب لے کر گیا تھا۔ وہ ان دنوں امریکہ میں مقیم اپنے ایک صاحبزادے کے پاس تین، چار ماہ رہ کر آئے تھے اور میری بھی ان سے طویل عرصے بعد ملاقات ہورہی تھی۔ پہلی بار دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ یادداشت میں پہلے سے زیادہ فرق آگیا تھا۔ میں نے والدہ کو دوا دلواکر انتظار گاہ میں بٹھایا اور دوبارہ حکیم صاحب کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنا تعارف کروایا تو چونک گئے اور فرمایا ’’ہم آپ سے ناراض ہیں، آپ اتنے عرصے بعد آئیں گے تو کیا یاد رہے گا، میرا حافظہ کمزور ہوگیا ہے، اس لیے آپ کو فوراً پہچان نہ سکا، معذرت چاہتا ہوں۔‘‘

حکیم صاحب کے یہ الفاط سن کر میں بھی شرمسار ہوا۔ انتظار گاہ میں اور کوئی مریض نہ تھا، لہٰذا مجھے اپنے پاس بٹھا کر دیر تک باتیں کرتے رہے۔

آخری ملاقات کے بعد بھی درمیان میں کچھ وقفہ آگیا۔ وجہ وہی کراچی کے حالات۔ ان سے ملاقات کا سوچ ہی رہا تھا کہ 9 جنوری (2013 ء) کی دوپہر ان کی شہادت کی خبر نے میرے اوسان خطا کردیے۔ انہیں چند ’نامعلوم‘ دہشت گردوں نے ان کے مطلب میں انتہائی بے دردی سے شہید کردیا تھا۔

نماز جنازہ میں اساتذہ، صحافی، علماء، سیاست دان غرض ہر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور حکیم صاحب کے محبین و معتقدین بھی جمع تھے۔

۔۔۔۔۔۔

حکیم صاحب کئی کتابوں کے مصنف تھے، اس کے علاوہ مختلف علمی، فکری اور طبی موضوعات پر ان کے متعدد مقالات پاک و ہند کے مؤقر جرائد میں شائع ہوچکے ہیں۔ طب کے میدان میں ان کی تحقیقی خدمات کے اعتراف میں ہمدرد یونیورسٹی (کراچی) نے انہیں 1997ء میں ’’سندِ امتیازِ طب‘‘ اور 2001 ء میں ’’ڈاکٹر آف سائنس‘‘ کی اعزازی سند عطا کی۔ اس موقع پر ماہنامہ ’’کاروانِ طب‘‘ نے حکیم صاحب پر ’’خاص نمبر‘‘ شائع کیا۔ اس کے علاوہ جامعہ کراچی سے ایک خاتون نے ان پر ایم اے کا مقالہ بھی تحریر کیا ہے۔

آخری تصنیف جو کہ علمِ طب کی تاریخ اور نسخوں پر مشتمل تھی جس میں ان کے خاندانی نسخے اور ان کے اپنے دریافت کردہ نسخے بھی شامل تھے، زیر تکمیل تھی۔ مجھے انہوں نے وہ کتاب کئی بار ملاقاتوں پر دکھائی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد دبستانِ برکاتیہ کی مسند سُونی ہوگئی ا و ریہ کام بھی ادھورا رہ گیا۔

nn