بارہویں قسط

میرے سبھی گھر والے سوائے میری والدہ مرحومہ کے، اس صورتِ حال پر خاصے پریشان تھے۔ والدہ مرحومہ کا خیال تھاکہ اللہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ وہ دعائیں بھی کررہی تھیں۔ ہم سب کو یوں لگ رہا تھا کہ والدہ مرحومہ کا خیال محض ان کی ذاتی سوچ ہے ورنہ بظاہر بورڈ کے امتحان میں بیٹھنے کے امکانات معدوم ہوچکے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان کی سوچیں جو بھی ہوں، فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ماسٹر جلال دین جہاندیدہ اور دانش مند انسان تھے۔ انھوں نے فوری طور پر لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ اُس زمانے میں ڈویژنل بورڈز گوجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، سرگودھا وغیرہ نہیں بنے تھے۔ لاہور ہی میں ایک دفتر میں پورے صوبہ پنجاب کا بورڈ تھا۔ ماسٹر جلال دین صاحب نے اساتذہ اور والدین سے مشورہ کرکے فیصلہ کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ جائوں۔ چناںچہ ہم دونوں، استاد شاگردگائوں سے بذریعہ ریل لاہور پہنچے۔

مجھے یاد ہے کہ لاہور ریلوے اسٹیشن سے تانگے میں سوار ہوکر ہم اُس روز جس دفتر میں گئے تھے وہ پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس سے ملحق، مشرق کی جانب مال روڈ پر ایک عمارت میں تھا۔ اتفاق سے وہاں چودھری جلال دین صاحب کے ایک جاننے والے کلرک بھی مل گئے۔ اُن سے مل کر ساری تفصیل چودھری صاحب نے بیان کی اور پھر قانونی کارروائی کے جو کاغذات ان کے پاس موجود تھے وہ بھی دکھائے۔ میں تو خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مجھے زیادہ سمجھ نہیں تھی کہ اب کیا ہوگا؟ امتحان میں تھوڑے دن باقی رہ گئے تھے۔ خوش قسمتی سے بورڈ کے افسرانِ بالا نے توجہ سے کیس سنا اور معاملہ خوش اسلوبی سے حل کردیا۔

اس موقع پر چودھری صاحب نے افسران سے بات چیت کے دوران یہ بھی ذکر کیا کہ داخلہ بھیجنے والے ہمارے اسکول کے چار طالب علم پرائمری میں اسکالرشپ امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ ان میں سے یہ ایک طالب علم میرے ساتھ ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ الحمدللہ! ہمارے داخلے دوبارہ جمع ہوگئے اور امتحان کی تاریخ بہت قریب ہونے کی وجہ سے اسی دن دفتری کارروائی کے بعد ہمیں رول نمبر بھی جاری کردیے گئے۔ آج میں سوچتا ہوں کہ سرخ فیتہ (Red Tapeism) جس نے موجودہ ایّام میں پورے نظام کو غلاظت کا جوہڑ بنا دیا ہے، اس میں اور اُس دور کے محکمہ جاتی اداروں میں کتنا فرق ہے۔ شروع میں 32طلبہ کے داخلے جمع کرائے گئے تھے، مگر اب صرف 16 طالب علموں کے والدین نے دوبارہ داخلے کی ہامی بھری اور لیٹ فیس کے ساتھ داخلے کی رقم ادا کی تھی۔ ہمارا امتحانی سینٹر اسلامیہ ہائی اسکول لالہ موسیٰ متعین ہوا۔ وہ لمحہ بڑی خوشی کا موجب بنا جب یہ الجھی ہوئی گتھی سلجھی اور یہ سارا سلسلہ مکمل ہوا۔

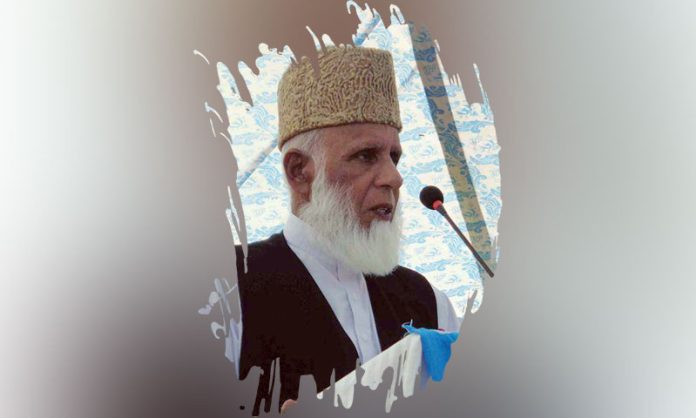

سفرِ لاہور کے اس واقعے میں ایک نہایت خوشگوار بات یہ ہے کہ مجھے استادِ محترم کے ساتھ اچھرہ جانے کا بھی اتفاق ہوا۔ ہم انارکلی سے ایک تانگے میں سوار ہوئے اور 5۔اے ذیلدار پارک میں عصر کے قریب حاضری ہوئی تو مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ سے پہلی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ استادِ محترم نے اپنا بھی تعارف کرایا اور میرا بھی۔ مولاناؒ نے بڑی محبت سے مصافحہ کیا اور خیریت دریافت کی۔ عصری مجلس میں کیا سوال جواب ہوئے اس وقت یاد نہیں ہیں، البتہ لاہور کا پہلا سفر، عصری مجلس کا منظر اور مولانا سے پہلی ملاقات یادگارِ حیات ہے۔ سفر سے واپسی پرجب مولانا سے اپنی اس ملاقات کا تذکرہ گھر والوں اور دیگر بزرگوں سے کیا تو سبھی نے خوشی کا اظہار کیا۔

اس سفر کے دوران ایک رات لاہور میں گزری۔ ہم رات کہاں مقیم رہے، یہ مجھے یاد نہیں۔ البتہ استادِ محترم کے ساتھ رات لاہور میں بڑے آرام سے گزاری۔ اُس زمانے میں گائوں میں ٹیلی فون وغیرہ کی سہولت کہیں بھی میسر نہیں تھی۔ اگلے دن ہم ٹرین کے ذریعے گائوں پہنچے۔ سب لوگ بیم ورجا کے عالم میں شدت سے ہمارا انتظار کررہے تھے کہ ہم کیا نتائج لے کر آتے ہیں۔ جب انھیں صورتِ حال بتائی گئی تو عجیب خوشی کا سماں تھا۔ مقررہ تاریخوں پر ہم امتحانی سینٹر اسلامیہ ہائی اسکول لالہ موسیٰ میں پہنچے۔ غالباً پانچ چھے دنوں میں ہمارے سب پرچے مکمل ہوئے۔ ہمارا قیام اپنے اسکول کے ایک استادِ محترم کی سرپرستی میں اسلامیہ ہائی اسکول ہی کے کسی حصے میں تھا۔ کمروں میں چٹائیاں بچھی تھیں۔سب طلبہ بستر اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔

امتحان کا نتیجہ آیا تو اللہ کے فضل سے بہت اچھے نمبروں سے کامیابی ملی اور ٹیلنٹ اسکالرشپ کا مستحق ٹھیرا۔ اُس زمانے میں آج کی طرح نمبروں کی موسلادھار بارش نہیں ہوتی تھی۔ بورڈ میں اوّل، دوم آنے والے طلبہ کے نمبر زیادہ سے زیادہ 80سے 85 فیصد تک ہوتے تھے۔ 850 میں سے میرے نمبر 667 تھے۔ اسکول میں اور پورے ضلع میں بھی ڈسٹرکٹ بورڈ کے سب اسکولوں میں اوّل پوزیشن تھی۔

مڈل کا نتیجہ آنے کے بعد ہائی اسکول میں داخلے کے لیے سوچ بچار ہورہی تھی۔ ہمارے گائوں کے قریب چار پانچ ہائی اسکول تھے۔ اسلامیہ ہائی اسکول لالہ موسیٰ، ماڈل ہائی اسکول لالہ موسیٰ، ملت ہائی اسکول چنن، گورنمنٹ ہائی اسکول ڈنگہ اور پرائیویٹ ہائی اسکول دھوریہ وغیرہ۔ اسلامیہ ہائی اسکول لالہ موسیٰ کے ہیڈماسٹر مرزا رئیس بیگ جان، ماڈل ہائی اسکول کے ہیڈماسٹر چودھری محمداقبال آف ملکہ، دھوریہ ہائی اسکول کے سربراہ چودھری محمد اقبال آف دھوریہ اور ملت ہائی اسکول چنن کے ہیڈماسٹر کنور سعید اللہ خان، سبھی کے والد صاحب سے رابطے ہوئے۔ آخر میرا داخلہ ملت ہائی اسکول چنن میں کرایا گیا۔ اس کا بھی بہت دلچسپ پس منظر ہے۔ یہ اسکول خالص جماعت اسلامی کی نظریاتی فکر پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس اسکول کے قائم کرنے والے جماعت اسلامی کے رکن حاجی محمد ابراہیم صاحب تھے۔ حاجی صاحب سے ہمارے خاندانی تعلقات بھی تھے اور تحریکی و جماعتی روابط بھی۔

میں نے اپنی ڈائری میں اُس دور کی یادوں پر مشتمل بعض چیزیں لکھی تھیں جن میں سے اسی موضوع کے حوالے سے چند واقعات یہاں نذرِ قارئین کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے واقعات ہر شخص کی یادوں کے البم میں محفوظ ہوتے ہیں۔ یوں میرے بھی حافظہ اور بعض تحریری لوازمات میں یہ امور محفوظ ہیں۔ میں آج اپنے ذہنی البم میں ایسے ہی ایک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ 1958ء میں گرمیوں کے ماہ و ایام تھے۔ میں پانچویں کلاس کا طالب علم تھا اور اسکول سے موسم گرما کی چھٹیاں ہوگئی تھیں۔ طویل تعطیلات کے یہ ایام بہت دلچسپی سے گزرتے تھے۔ چھوٹی موٹی گیم، مطالعہ، بزرگوں کی مجالس، مسجد میں پنج وقتہ حاضری،گھر کے چھوٹے موٹے کام، مال مویشیوں اور دیگر امور میں شوقیہ خدمات اور اسکول سے ملنے والا چھٹیوں کا کام اور آرام۔ گائوں میں نہ بجلی تھی، نہ شور و شغب۔ دن گھنے درختوں کی چھائوں میں اور رات مکانوں کی چھتوں پر چاند کی روشنی یا ستاروں کی چادر تلے گزرتی تھی۔ میٹھی نیند اور پُرسکون ماحول۔ رات کو دودھ پی کے سوجانا اور دن کو لسی، مکھن اور اچار پراٹھے کھاکر ورزش کرنا بھی معمولات کا حصہ تھا۔

گرمیوں اور سردیوں میں مختلف شوقیہ سرگرمیاں جاری رہتی تھیں۔ ہمارے کھیتوں میں درختوں پر اور رہٹ (کنویں) سے آب پاشی والے کھیتوں میں کانٹے دار جھاڑیوں کی باڑ کے اندر شہد کی چھو ٹی مکھی اپنے چھتے بناتی تھی۔ گرمیوں میں ان چھتّوں میں بہت میٹھا، ذائقے دار اور نہایت نفیس شہد ملتا تھا۔ میں بڑی آسانی سے یہ چھتّے اتار کر گھر لے آتا اور والدہ محترمہ انھیں نچوڑ کر صاف اور خالص شہد شیشیوں میں ڈال دیتیں۔ سبھی گھر والے حسب ضرورت اسے استعمال کرتے جو چند ہفتوں میں ختم ہوجاتا۔ اب شہروں میں ہم جو شہد بڑی مقدار میں استعمال کرتے ہیں اس کا نہ ذائقہ ہوتا ہے اور نہ وہ خوشبو۔ بہرحال گائوں کی اپنی نعمتیں ہوتی ہیں اور شہروں کے اپنے لچھن! شہروں میں آجانے والے دیہات میں ایک آدھ دن کے لیے تو چلے جاتے ہیں مگر وہاں رہائش اختیار کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔

میری دوسری دلچسپی کبوتروں سے تھی۔ نیلے رنگ کے یہ کبوتر ہمارے بڑے بڑے دو برآمدوں کے بڑے شہتیر پر بسیرا کرتے تھے۔ دادا جان کے دور میں تعمیر شدہ ان گھروں کی دیواریں مٹی کی اور چھت لکڑی کی ہوتی تھی۔ صرف بیرونی دیوار پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ گرمیوں سردیوں میں ان کا موسم معتدل رہتا تھا۔ شہتیروں کے اوپر دادا جان نے کبوتروں کے بسیرے کے لیے کچی مٹی کے گھروندے گھونسلے بنوا رکھے تھے۔ ان پر بیسیوں کبوتروں کے جوڑوں کا بسیرا تھا۔ سردیوں کے موسم میں، مَیں ایک دو کبوترپکڑتا اور انھیں تیز چھری سے ذبح کرلیتا۔ والدہ محترمہ ان کا گوشت بناتیں، پھر اس میں آلو ڈال کر سالن تیار کرتیں۔ گوشت اور شوربہ اتنا مزیدار ہوتا کہ آج تک ویسا سالن نہ ملک میں، نہ بیرونِ ملک کہیں دستیاب ہوسکا۔

یہ کبوتر اس طرح پالتو نہیں کہلا سکتے تھے جس طرح بعض لوگ جو پرندوں کے باقاعدہ تاجر ہوتے ہیں کبوتر، طوطے، تیتر، بٹیر اور شترمرغ پالتے، ان کو کچھ ہنر سکھاتے اور پھر ان کی تجارت کرتے ہیں۔ سنا تھا کہ ہمارے پرانے گھر میں یہ کبوتر جو دن کو مسجد کے میناروں پر بیٹھے ہوتے، رات کے وقت آجاتے۔ شہتیروں پر کچھ تنکوں سے گھونسلے بناتے، مگر ان میں سے انڈے نیچے گر کر ضائع ہوجاتے۔ دادا جان نے جب گھر کی نئے سرے سے تعمیر کی تو بڑے اہتمام کے ساتھ ان درویش منش پرندوں کے لیے گھروندوں کا انتظام کیا۔ غارِ ثور پر کبوتری کے گھونسلے کی وجہ سے مرحوم کو اس پرندے سے بڑی محبت تھی۔ آپ نے اپنے سفرِ حج کے دوران غارِ ثور کی زیارت بھی کی ہوگی۔ ان کبوتروں کو باقاعدہ باجرے کے دانے ہر موسم میں ڈالے جاتے۔ اب نئے اور پختہ گھروں میں نہ گرمیوں سردیوں میں اعتدال ہوتا ہے، نہ کبوتروں کا کہیں بسیرا ہے۔ موسم کا علاج تو بجلی کے آلات سے ہوجاتا ہے، مگر کبوتر تو اب ادھر کم ہی کبھی رخ کرتے ہیں۔ یہ ماضی کے قصے ہیں جو اب تک دل میں زندہ ہیں۔

ہر موسم کا اپنا رنگ ہوتا ہے۔ ساون کا مہینہ بالخصوص ہمارے بچپن تک واقعی ساون ہوا کرتا تھا۔ برکھا رت آتے ہی بادل ایک معمول کے مطابق امڈتے، گرجتے، برستے اور پھر مطلع صاف ہوجاتا۔ ایک آدھ دن کا وقفہ بھی ہوجایا کرتا تھا، مگر عموماً ساون کی جھڑی روزانہ دستک ضرور دیتی تھی۔ یہ ایک سہانی صبح تھی۔ ایک روز قبل بارش ہوئی تھی۔ ہوا چل رہی تھی اور مطلع صاف تھا، یوں موسم خوشگوار ہوگیا تھا۔ گائوں کی چوپال میں چارپائیاں بچھی تھیں اور برنے کے گھنے درختوں کی ٹھنڈی چھائوں میں بزرگ تشریف فرما تھے۔ ایسے میں تین مہمان تشریف لائے۔ غالباً وہ سائیکلوں پر سوار تھے۔ دو مہمان جوانی کی عمر میں تھے جبکہ تیسرے ذرا سے بڑھاپے کی طرف مائل دکھائی دیتے تھے۔

حسبِ معمول مجھے گھر سے ٹھنڈی لسی لانے کا حکم ملا۔ میں لسی لے کر حاضر ہوا۔ محفل میں بڑی بے تکلفی مگر تقدس کا ماحول تھا۔ ان مہمانوں کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور یوں لگتا ہے جیسے ابھی کل ہی کی بات ہو۔ جیسا پہلے بھی ذکر ہوا، ایک بزرگ ہماری برادری ہی سے تعلق رکھتے تھے جو قریبی گائوں چنن کے زمیندار حاجی محمد ابراہیم صاحب تھے۔ وہی تینوں میں عمر میں بڑے تھے۔ وہ سر پہ پگڑی باندھے ہوئے دھوتی کرتے میں ملبوس تھے اور مادری زبان پنجابی میں گفتگو کررہے تھے۔ آپ رکن جماعت تھے اور سید مودودیؒکا بار بار تذکرہ فرما رہے تھے۔ دوسرے دو مہمان شلوار قمیص میں ملبوس اور سر پہ جناح کیپ پہنے ہوئے تھے۔

محفل میں دلچسپ گفتگو جاری تھی۔ ایک مہمان خالص اردو بول رہے تھے اور اکثر باتوں پر مسکرانا ان کا معمول سا لگ رہا تھا۔ ہم اردو پڑھتے تھے مگر سچی بات یہ ہے کہ اردو اور وہ بھی خالص یوپی کے لب و لہجے اور علی گڑھ کی تعلیم سے بہرہ ور شخص کی زبان سے، بڑی غیر مانوس سی لگ رہی تھی۔ دوسرے مہمان اردو اور پنجابی دونوں زبانیں حسبِ ضرورت و موقع بول رہے تھے۔ ان کی اردو کا لب و لہجہ پنجابی سے ملتا جلتا تھا مگر ان کی پنجابی ہماری پنجابی سے قدرے مختلف تھی۔ بعد میں جب دنیا دیکھی بھالی تو اندازہ ہوا کہ وہ جالندھر، ہوشیارپوراور مشرقی پنجاب کے دیگر اضلاع کا لب و لہجہ ہے جسے دوآبے کی پنجابی زبان کہا جاتا ہے۔ یہ دوبزرگان تھے جناب کنورسعید اللہ خاں صاحب بی اے (علیگ) اور چودھری محمد حسین صاحب ایم اے۔

معزز مہمانوں کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ ان بزرگوں نے موضع چنن ضلع گجرات میں ایک تعلیمی ادارہ نہایت بے سروسامانی کے عالم میں شروع کررکھا ہے اور اس کے لیے ان کو اخلاقی و مادی ہر طرح کی حمایت و تعاون درکار ہے۔ وہ بھلے وقت تھے اور گائوں برادری میں ہمارے والدِ محترم مالی لحاظ سے بہت اچھی حیثیت کے مالک تھے۔ ہمارے تایا جان جب بھی کسی اچھے اور نیک مقصد کے لیے اپیل کردیتے والد صاحب حسبِ استطاعت ضرور مالی معاونت فرمایا کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی والد مرحوم نے اسکول کے لیے معقول رقم ادا فرمائی۔ یوں ہائی اسکول میں داخلہ تو 1961ء میں ہوا، مگر اسکول اور اس کے کارپردازوں سے تعارف 1958ء میں ہوچکا تھا۔ (جاری ہے)