کراچی سے ایک ہزار میل دُور رہ کر اس شہرِ ناپرساں کو میں نے تصور میں اُس وقت رچا بسا لیا تھا جب میں نے شعور کی آنکھ ابھی کھولی ہی تھی۔ اسکول میں پڑھتا تھا اور والد صاحب کی لائبریری میں کراچی سے چھپنے والے اخبارات اور رسائل پابندی سے آتے تھے۔ ان ہی اخباروں میں کراچی کی سیاسی اور سماجی زندگی کے بیانات اور واقعات چھپتے رہتے تھے، اور میں انھیں بہت شوق سے پڑھتا رہتا تھا۔ پڑھتے اور کراچی کی بابت سوچتے سوچتے کیفیت یوں ہوگئی تھی کہ میں رہتا تو اُس وقت کے مشرقی پاکستان کے شہر راجشاہی میں تھا، لیکن خیالوں اور تصوّرات میں کراچی کا باسی تھا۔ سنا اور پڑھا تھا کہ کراچی میں ٹریفک کا بہت رش ہوتا ہے، سڑکوں پر گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ ایک دن اپنے شہر کی سڑک پر کھڑا سوچنے لگا کہ بھلا یہ بھی کوئی شہر ہے جہاں سڑک پہ نہ کاریں ہیں اور نہ بسیں۔ بس تانگے اور سائیکل رکشوں کا ہجوم ہے جن کے عقب سے کبھی کبھی کوئی کار زن سے گزر جاتی ہے۔ کاش! کراچی کی طرح یہاں بھی ایسا ہوجائے کہ سڑک پہ اتنی گاڑیاں ہوں کہ سڑک عبور کرنے کے لیے دیر تک انتظار کرنا پڑے۔ سوچیے ذرا کہ یہ بات میں سوچ رہا تھا سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے۔ ایک دن میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بندر روڈ پہ پایا۔ سامنے کیپری سینما تھا اور میں سڑک عبور کرنے کے لیے سیونتھ ڈے ہاسپٹل کے قریب کھڑا تھا۔

راجشاہی سے کراچی تک کا یہ سفر اب واقعی خواب ہی سا لگتا ہے۔ کبھی کبھی ایک ڈرائونا خواب… ایک ایسا خواب جو ٹوٹ کر بکھر گیا ہو، اور جہاں بکھرا ہو وہاں چہار اطراف خون ہی خون ہو، لاشیں ہی لاشیں ہوں۔ ہاں خون اور لاشے، جنہیں مشرقی پاکستان چھوڑ کر کراچی آیا تھا، کیا معلوم تھا کہ وہی خون اور لاشے اپنے ہمراہ کراچی بھی لے آئوں گا۔ صرف وہی نہیں، اسباب اور واقعات بھی اسی جیسے۔ وہی نفرت و حسد، اور وہی محرکات و وجوہات جن سے مشرقی پاکستان خونم خون ہوا، ان ہی سے کراچی لہولہان ہوا۔ یہ خونیں داستان کراچی کی لکھی ہی نہیں۔ اس لیے کہ جو لکھنے والے تھے وہ رہے نہیں، اور اس لیے بھی کہ پڑھنے والے بھی کہاں رہے! تو لکھے کون اور پڑھے کون!

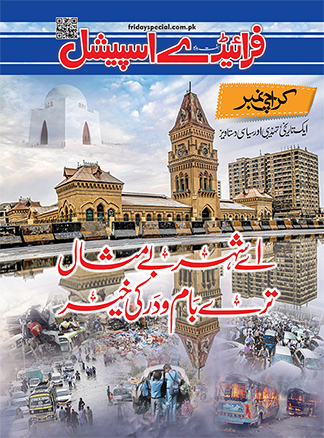

اب جو کچھ لکھا جارہا ہے، وہ اس لیے کہ کراچی میں زندگی نے ایک نئی کروٹ لی ہے۔ کراچی بدل رہا ہے، لوگ بھی بدل رہے ہیں، یہاں کی تاریخ بھی ایک نیا موڑ لے چکی ہے۔ دیکھیے نتیجہ کیا آتا ہے؟

راجشاہی سے جب میں بہ راستہ سمندر کراچی کو روانہ ہوا تو یہ شہر ایک پُرسکون اور تجارتی ہونے کے ساتھ ساتھ علمی و ادبی، اور بڑی حد تک تہذیبی شہر تھا۔ تب یہاں ایسی ہستیاں، ایسی شخصیتیں بستی تھیں جن کی صحبت میں بیٹھ کر زندگی سے پیار سا ہوجاتا تھا۔ ان میں کچھ شخصیتوں سے تو میری ملاقاتیں جامعہ ملیہ کالج میں ہوئیں جہاں میں انٹرمیڈیٹ کا طالب علم تھا۔ پروفیسر عطاء اللہ حسینی، پروفیسر وحید اللہ نظمی، پروفیسر غوری، جناب حسن علی شطاری، جناب شاہد اختر اور استادوں کے استاد پروفیسر کرار حسین۔ اور اس کالج کے بانی ڈاکٹر محمود حسین، جن سے ملنا تو نہ ہوسکا لیکن جنہیں دیکھا کراچی یونیورسٹی میں، جہاں وہ وائس چانسلر تھے۔

جن شخصیات کا میں نے تذکرہ کیا، وہ سب میرے اساتذہ تھے۔ اور جن سے شاگردی کا تعلق نہیں رہا، اُن میں پروفیسر اخلاق اختر حمیدی کا مقام میرے دل میں اُن کے علم و فضل کی وجہ سے بہت زیادہ رہا۔ پروفیسر عطاء اللہ حسینی تو ان سے بھی بڑھ کر میرے دل کے قریب رہے، کیوں کہ انھیں طلبہ کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں ملکہ حاصل تھا، خصوصاً فنِ تقریر میں۔ یوں تو انھوں نے بہت سے نوجوان طلبہ کو مقرر بنایا، لیکن ان کے تیار کیے ہوئے اصل اور اصیل مقرر شفیع نقی جامعی تھے جو تقریر کے میدان ہی کے شہسوار نہ تھے، طلبہ سیاست کا بھی ایک پُرکشش نام تھے۔ طالب علم رہنما، کہ طلبہ یونین کے منتخب صدر تھے، ساتھ ساتھ طالب علم بھی بہت اچھے تھے، کراچی بورڈ کے امتحانات میں اوّل پوزیشن لینے والے۔ دیکھنے میں بھی شخصیت متاثر کن تھی۔ خوش لباسی ان پہ ختم تھی۔ ہاسٹل میں رہتے تھے اور کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں، سب کے دل ان کی مٹھی میں تھے۔ اپنی شخصیت کی ان گوناگوں خوبیوں کی وجہ سے وہ میرے آئیڈیل بن گئے، اور کراچی جامعہ جاکر ان کی صدرِ یونین کی حیثیت میں ’’کرامات‘‘ دیکھیں تو اور زیادہ ان کا قائل اور گھائل ہوگیا۔ افسوس کہ وہ لندن جاکر وہیں کے ہورہے۔ کاش بی بی سی کے زوال اور اس سے علیحدگی کے بعد وہ پاکستان واپس آسکیں اور کراچی کا وہ قرض لوٹا سکیں جو ان پر واجب ہے۔ جامعہ ملیہ کالج میرے زمانۂ طالب علمی میں نظریاتی سیاست کا گڑھ بنا ہوا تھا، کیوں کہ ملک میں بھی تب دائیں اور بائیں بازو کی کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ اسلام اور سوشلزم کی بحث… سرمایہ داری اور اشتراکیت، آجر و اجیر، ماسکو، پیکنگ اور مکہ و مدینہ کے نعرے، بدلو بدلو سماج بدلو، چہرے نہیں سماج بدلو… بس بحثیں، نعرے، جلسے جلوس، ہنگامہ آرائی… گویا حرکت تیز تر تھی مگر سفر آہستہ آہستہ ہی تھا۔ کالج میں ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکوں کو پروفیسر غوری جیسے جماعتی اساتذہ کی رہنمائی و رفاقت حاصل تھی، جب کہ بائیں بازو کے طلبہ کو دوسرے اساتذہ کی۔ لیکن کالج میں حسن علی شطاری جیسے استاد بھی تھے جو تصوف کی دنیا میں گم رہتے تھے۔ ایک دن کلاس میں اردو شاعری پڑھاتے ہوئے انھوں نے مرزا غالب کا ایک شعر لکھوا کر اس کے معنی لکھنے کی ہدایت دی ؎

ہوں گرمیِ نشاطِ تصور سے نغمہ سنج

میں عندلیب گلشنِ نا آفریدہ ہوں

سب کے ساتھ میں نے بھی معنی لکھ کر اپنی نوٹ بک ان کے آگے رکھ دی۔ پڑھ کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے ’’بالکل صحیح معنی لکھے ہیں تم نے۔ غالب کہتا ہے میں اس تصور کی گرمی سے خوش ہوں اور نغمہ سنج ہوں کہ اُس گلشن کا بلبل ہوں جو ابھی وجود میں نہیں آیا۔ غالب ہی وہ عندلیب ہیں اس گلستاں کے، جو کئی صدیوں میں وجود میں آئے گا اور تبھی ان کی شاعری کے معنی اور اس کی گہرائیوں کو دریافت کیا جائے گا‘‘۔ جب کالج سے رخصت ہونے لگا تو وہی نوٹ بک ان کی خدمت میں لے کر گیا کہ سر! آٹو گراف پلیز، کچھ لکھ دیجیے جو میرے لیے یادگار رہے۔ شطاری صاحب نے شیروانی کی جیب سے قلم نکالا، اپنی گہری نیلی آنکھوں کی پتلیاں جھپکائیں، چہرہ ان کا جو سرخ تمتماتا ہوا تھا اور تمتمانے لگا اور انھوں نے غالب ہی کاشعر لکھ دیا:

دام ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ

دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گُہر ہونے تک

افسوس کہ قطرے پہ جو کچھ گزری اُس کا حال احوال جاننے کے لیے وہ پھر دنیا میں نہ رہے۔ جیسے پروفیسر وحید اللہ نظمی، سیاسیات کے پروفیسر تھے۔ بہت عالمانہ اور بے باکانہ لیکچر دیتے تھے۔ بھٹو صاحب اندرا گاندھی سے ملنے اور شملہ معاہدہ کرنے دِلّی گئے تو نظمی صاحب سیاسیات کے مضمون میں بھی شملہ معاہدہ پر لیکچر دے رہے تھے۔ انھوں نے شملہ پیکٹ سے بات شروع کی تو بھٹو اور اندرا کے شملہ معاہدے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے قومی حرماں نصیبی کی پوری داستان سنا دی۔ میں ان سے متاثر تھا، ایک دن ان کے دولت کدے پر حاضر ہوگیا جیسے پروفیسر عطاء اللہ حسینی کی قیام گاہ پر روزانہ کلاسوں کے بعد حاضری دیتا تھا۔ نظمی صاحب ملے تو پورے وقار سے، لیکن وہ اُن اساتذہ میں نہ تھے جو انفرادی طور پر بھی طالب علموں پہ توجہ دیتے ہیں۔ ان کا آٹو گراف بک پہ لکھا ہوا یہ سبق آموز فقرہ کبھی نہ بھولا: ’’سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت‘‘۔

جناب شاہد اختر انگریزی کے استاد تھے، بہت اچھے شاعر اور منفرد سے انسان… شاعری میں بھی طنز کی آمیزش تھی۔ افسوس کراچی کی ان نادر روزگار ہستیوں کو بھلا دیا گیا اور ان کا، ان کی شخصیت کا کوئی ریکارڈ محفوظ نہیں رکھا جا سکا۔ شاہد اخترمرحوم کے چند اشعار ملاحظہ ہوں ؎

میرا ہی مکاں نہیں تو کیا ہے

اس شہر میں بے شمار گھر ہیں

……

بلی کو تو بس گوشت چاہیے تھا

بکھرے ہوئے کچھ حسین پَر ہیں

……

لوگ کسی طور سنبھل جائیں گے

یہ تو ظاہر ہے بدل جائیں گے

……

ہم کو ایک بات عجب سوجھی ہے

سننے والے تو اچھل جائیں گے

……

کیوں نا روٹی کا بنا لیں پرچم

فاقہ کش لوگ بہل جائیں گے

یہ اشعار ہم نے ان ہی کی زبانی سنے اور کلاس میں طلبہ کی فرمائش پہ انھوں نے سنائے۔ ایک سنجیدہ شعر تو آج بھی نوکِ زباں پہ آجاتا ہے ؎

پرندے شام کو اڑتے ہوئے اچھے لگے ہم کو

یہ منظر روشنی کے آخری چہرے لگے ہم کو

ہاں مطلع کے بعد یہ شعر بھی ؎

کتابوں میں ہمیں پیدا کیا الفاظ کی صورت

ہمیں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کیا اچھے لگے ہم کو

یہ اساتذہ اُن دنوں کے کراچی کے تھے جب ابھی تعلیمی اداروں کو قومیایا نہیں گیا تھا۔ ڈاکٹر محمود حسین نے چن چن کر نہایت لائق اساتذہ کے حوالے اپنا کالج کیا تھا۔ پروفیسر کرار حسین ان ہی میں تھے جنھیں کالج کی تقریب میں ان کے مرتبہ کی دانشورانہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔ گفتگو بھی کیا، علم و حکمت کے موتی رولتے… اچھا تو اس طرح بھی تقریر کی جاتی ہے، گفتگو کے انداز میں، ’’اب تم اس بات کو یوں سمجھو‘‘ اور پھر کوئی حکیمانہ مثال، کسی گہری بات کو سمجھاتے ہوئے۔

نواب غوث بخش بزنجو بلوچستان کے گورنر بنائے گئے تو وہ کرار حسین صاحب کو جامعہ ملیہ سے لے گئے اور بلوچستان یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنادیا۔ ہاں وہ اس مقام کے پورے طور پر مستحق تھے۔ تب تک کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا منصب ایسا گیا گزرا نہ تھا جیسا اب ہوگیا ہے کہ کسی بھی لچے لفنگے کو وائس چانسلری دے دی جائے۔ اس منصب کا اعتبار اور وقار تھا۔ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی رہ چکے تھے جنہوں نے کراچی یونیورسٹی کو ایسی بلند پایہ یونیورسٹی بنادیا تھا کہ اسے پاکستان کا کیمبرج کہا جانے لگا تھا۔ تمام ہی فیکلٹیوں اور شعبوں میں ایک سے بڑھ کر ایک لائق استاد تھا۔ ان کے زمانے میں اساتذہ کو کیمبرج اور آکسفورڈ میں اعلیٰ تعلیم اور اسناد کے لیے بھیجے جانے کی روایت ڈاکٹر قریشی ہی نے ڈالی تھی۔ فلسفے میں ڈاکٹر منظور احمد، ڈاکٹر قاضی عبدالقادر، پروفیسر سعید احمد تھے۔ معاشیات میں ڈاکٹر احسان رشید اور سیاسیات میں ڈاکٹر منظور الدین احمد۔ ہر دو حضرات بعد میں وائس چانسلر بنے۔ نفسیات میں ڈاکٹر حفیظ زیدی، جو بعد میں ڈین بنے۔ شاعری سے بھی شغف تھا، کلاسیکی رنگ میںشعر کہتے تھے۔ تاریخ عمومی میں ڈاکٹر ریاض الاسلام تھے جنہوں نے ایک نہیں، دو پی ایچ ڈی کررکھی تھی۔ نہایت عالم فاضل… ڈین آرٹس تھے۔ وائس چانسلری کی پیش کش ہوئی تو معذرت کرلی کہ لکھنے پڑھنے کے کام کا حرج ہوگا۔ تب کراچی میں ایسے اساتذہ تھے جو طبیعتاً درویش منش تھے کہ عہدے اور منصب ان کے پیچھے پھرتے تھے اور وہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ جیسے ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی، جوسائنس داں ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے مصور بھی تھے۔ ڈاکٹر محمود حسین کی اچانک رحلت کے بعد وائس چانسلر عارضی طور پر بنائے گئے، اور جب مستقل بنانے کی پیش کش ہوئی تو وہی عذر کیا کہ لیبارٹری میری ویران ہوجائے گی، وائس چانسلر کی میز کی فائلیں ادھر کا رخ نہ کرنے دیں گی۔ اور تب ہی ڈاکٹر احسان رشید… علی گڑھ یونیورسٹی کے مشہور استاد و انشا پرداز پروفیسر رشید احمد صدیقی کے فرزندِ دلپسند، نہایت خوبرو اور باوقار شخصیت کے مالک تھے، نیلے سوٹ میں ملبوس آتے تھے۔ کراچی یونیورسٹی ہی نہیں ملکی تاریخ کا الم انگیز ترین سانحہ ان ہی کے دور میں پیش آیا جس نے اشارہ دے دیا تھا کہ اب شہر کراچی کی بدنصیب زندگی کے دن قریب آگئے ہیں۔ لبرل اور پروگریسو طلبہ کے ایک گروپ نے کسی اختلاف پر اشتعال میں آکر ان کی وائس چانسلری کی کرسی کو کنووکیشن گرائونڈ میں لاکر نذرِ آتش کردیا۔ ڈاکٹر احسان رشید اس کے بعد کیمپس تشریف نہ لائے۔ حکومت نے اشک شوئی کے لیے انھیں اردن میں سفیر بناکر بھیج دیا۔ آج کا کوئی وائس چانسلر ہوتا تو تھانہ کچہری میں لگ جاتا، اور کسی طرح بھی منصب سے منہ موڑنے کا روادار نہ ہوتا۔

معاف کیجیے، اس قصے کے بیان میں اپنے شعبے، شعبۂ صحافت کا تذکرہ تو میں بھول ہی گیا جس کی داغ بیل ڈالنے والے استاد اور محقق شہر میں محمد حسن عسکری، سلیم احمد، سبط حسن، پروفیسر ممتاز حسین، عزیز حامد مدنی، شمیم احمد اور قمر جمیل جیسی شخصیات تھیں، جن کے اردگرد نوجوان ادیبوں کا جمگھٹا رہتا تھا، تو ریڈیو اور ٹی وی کی کینٹین اور کمرے ادبی گفتگوئوں کی آماج گاہ ہوتے تھے۔ کئی ادیب اور دانش ور ایسے تھے جن کے گھروں کے دروازے رات گئے تک کھلے رہتے تھے اور علم و ادب کے تشنگان یہاں آکر اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ شہر میں کیفے جہان، زیلین کافی ہائوس، کیفے جارج اور بہت سے ایرانی ہوٹل ایسے تھے جہاں سیاست، ادب اور تہذیب کے پیچیدہ اور الجھے ہوئے مسائل سلجھائے جاتے تھے۔ اختلافِ فکر و نظر اور علمی نکتہ سنجیاں جن پر اہلِ علم اش اش کر اٹھتے تھے۔ ایک عجیب سی سرشاری تھی جس میں ادیب، دانش ور اور لکھنے لکھانے کے پیشے سے وابستہ لوگ ڈوبے رہتے تھے۔ سیاست کی دنیا کو کراچی یونیورسٹی نے بہت سا تازہ گرم خون فراہم کردیا تھا۔ معراج محمد خان، فتحیاب علی خان، سید منور حسن، نعمت اللہ خان ایڈووکیٹ، اور ان جیسے بہت سے سیاست داں، جو بائیں اور دائیں بازو کی جماعتوں سے وابستہ ہوکر ملک کی تقدیر بدلنے کے دعویدار تھے، لیکن تقدیر کے بدلنے کا دُور دُور تک نام ونشان نہ تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ کراچی یونیورسٹی جو جمہوریت کا گہوارہ بنی ہوئی تھی، جہاں پابندی سے طلبہ یونین کے انتخابات ہوتے تھے اور ہارنے والے اپنی ہار کو فراخ دلی سے مان لیتے تھے، اور جیتنے والے بلاامتیازِ مسلک و نظریہ تمام طلبہ کی خدمت میں جت جاتے تھے، آہستہ آہستہ دہشت گردی کی آغوش میں جا گرے گی اور ایک وقت آئے گا جب وہ پولیس اور رینجرز جنھیں کیمپس میں داخلے کی اجازت نہ تھی، آخر آخر کو دہشت گردی کے واقعات کے سبب اس کے مرکزی داخلہ گیٹ پر پہرہ لگ جائے گا اور طلبہ و طالبات شناختی کارڈ دکھائے بغیر اندر داخل نہ ہو سکیں گے… اور یہ سب تب ہوا جب کیمپس مقتل گاہ بن گیا۔ اسٹین گن اور کلاشنکوف کا آزادانہ استعمال اور آٹھ دس لڑکوں کا قتل ہی کیمپس کو قید خانہ بنانے کا سبب ہوا۔

یہ شہر جس نے زندگی کے ہر شعبے میں افرادِکار فراہم کیے… کھیل، تجارت، صحافت، ادب، علم، سیاست، سرکاری ملازمت اور جانے کن کن میدانوں کو نئی نئی صلاحیتوں سے آراستہ کیا… شہر کو ایک نئی تہذیب و ثقافت سے ہم کنار کرکے اسے رہنے سہنے اور دکھ سُکھ کو ساتھ ساتھ سہنے، بھوگنے اور لطف اٹھانے کے قابل کیا، وہ شہر اس طرح دیکھتے دیکھتے ہوجائے گا کہ اہلِ نظر کہہ اٹھیں گے کہ اب یہ شہر رہنے کے قابل ہی کہاں رہا۔

چند لاکھ کی آبادی کا یہ شہر آج تین کروڑ کی آبادی کا ایک عظیم، لق و دق شہروں کا شہر بن گیا تو بننے کے بعد اس کے دکھوں اور اذیتوں کا کوئی ساتھی نہ رہا۔ کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جو اس شہر کو own کرے اور یہ کہے کہ یہ میرا شہر ہے، میں ہوں اس کی ہر ذمہ داری کو قبول کرنے والا، میں ہوں اس کے آنسوئوں کو پونچھنے والا، میں ہوں اس کا ہمدم و دم ساز، اور اس کی شبِ تاریک کو سحر کرنے کی آرزو رکھنے والا۔ نہیں ایسا کوئی بھی نہ تھا۔ سب اس کو نوچنے کھسوٹنے، اور لوٹ مار کرکے اس کو کنگال کردینے، اس کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، اور اس کے سیاسی ڈان اور سیاسی گدھ تھے جو ہمہ وقت اس شہر کی تقدیر پہ منڈلاتے رہتے تھے۔ یہاں لانڈھی، کورنگی، ملیر، اورنگی، لیار ی، قصبہ کالونی جیسے پسماندہ علاقے تھے، تو ڈیفنس، باتھ آئی لینڈ، کے ڈی اے ہائوسنگ اسکیم جیسے متمول بنگلوں کی آبادی بھی تھی، اور متوسط طبقے کے گھر بھی جیسے فیڈرل بی ایریا، ناظم آباد، لیاقت آباد اور گلشن اقبال و نارتھ ناظم آباد بھی۔ یہاں پچاس روپوں میں بریانی کی ایک پلیٹ ملتی تھی تو مہنگے ریستورانوں میں ایسی ہی پلیٹ پانچ سو روپوں میں بھی مل جاتی تھی۔ کہتے تھے کراچی غریب پرور شہر ہے، جو کماتا ہے تو سارے ملک کو کھلاتا بھی ہے۔ لیکن اب اس کا پرسانِ حال کوئی نہیں۔ کبھی کبھی جب بلدیاتی ادارے بحال ہوجاتے ہیں تو ترقی و تعمیر کی ایک لہر آجاتی ہے، لیکن پھر وہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ روشنیوں کے شہر کو تاریکی کیوں نگل گئی؟ کوئی اس شہر کی خونیں تاریخ لکھے تو بتائے کہ اس کی عمرانی، سیاسی اور معاشی وجوہ کیا کیا رہی ہیں، اور کیسے کیسے یہ شہر شریف سیاست دانوں کے ہاتھوں سے نکل کر سیاسی مافیائوں کی دہشت ناک آغوش میں چلا گیا۔ دو نسلیں تباہ و برباد ہوگئیں۔ پہلے لالو کھیت میں ایک قمر ٹیڈی مشہور تھا، علاقے کا بدمعاش… پھر پورا شہر لنگڑا، ٹڈا، کانڑا اور جانے کیسے کیسے ناموں کے دہشت گردوں سے بھر گیا۔ بوری میں بند لاشے ملنے لگے۔ ایڑیاں کاٹی جانے لگیں اور ڈرل مشین سے جوان سینوں میں سوراخ کیے جانے لگے۔ ہاں چنگیز اور ہلاکو خاں کی یاد تازہ ہوگئی۔ ہٹلر، مسولینی اور اسٹالن کے مظالم ایسے دہرائے گئے کہ روح کانپ اٹھی۔ میڈیا ہی نہیں، میڈیا کے ساتھ پورا شہر یرغمال بن گیا۔

یہ خوں آشام کہانی ایسی نہیں کہ ایک ہی نشست میں مکمل ہوجائے۔ قلم دیکھیے جامعہ ملیہ سے شروع ہوکر کس خونچکاں حکایت کے بیان میں الجھ کر اس ڈور کو گم کر بیٹھا، کہ ارادہ تھا اُن شخصیات کے تذکرے کو تازہ کروں گا جن سے کراچی میں ملا تھا، جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر کچھ سیکھا تھا اور جانا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، بہتر انسان۔ لیکن قلم بے قابو ہوا، اور اس شہر کا نوحہ لکھنے بیٹھ گیا۔ اس لیے بیٹھ گیا کہ اندر وجود کے سب کچھ تار تار ہے۔ زندگی کی رونقیں ہی نہیں چھنیں، اندر سب کچھ اجڑ گیا… اور اب یہ کورونا کا جرثومہ… عذاب کے بعد ایک اور عذاب۔ ہمیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ خداوند تعالیٰ کیوں ہم پہ غضب ناک ہے؟ کیوں نہیں ہم سوچتے ہیں، کیوں نہیں مل کر سر جوڑکر بیٹھتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں اس غلطی کو، جو ہم سے دانستہ یا نادانستہ سرزد ہوئی، اور غلطی کا وہ زہریلا پھل جسے کھاکر پورا وجود ہی زہرناک ہوگیا ہے۔ نفسیاتی ڈاکٹروں کے مطب آباد ہوگئے، اور اب تو کورونا کے مریضوں کے لیے اسپتالوں میں جگہ بھی باقی نہیں رہی۔

لیکن میرا یقین ہے … ہاں یہ یقین سا ہے کہ آہستہ آہستہ رجوعِ الی اللہ کی ایک ہوا دھیرے دھیرے بہے گی اور خداوند تعالیٰ کراچی پہ مہربان ہوگا، اور سب کچھ بدلے گا، چاہے جتنی دیر میں بھی بدلے۔ خداوند تعالیٰ! اگر گستاخی نہ ہو تو تُو اپنے غضب کو رحمت میں بدل دینے کی یہ التجا قبول کرلے اور دلوں کو ہدایت کی روشنی سے منور کردے۔ (آمین)