مجیب الرحمٰن شامی

جمعہ کا دن تھا، ایک بجنے والا ہو گا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر برادرِ عزیز سجاد میر کا نام طلوع ہورہا تھا۔ لپک کر اسے اٹھایا اور فوراً کان سے لگایا لیکن کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سسکیوں نے دستک دی، اور چند لمحوں بعد میر صاحب کی رندھی ہوئی آواز ٹوٹ ٹوٹ کر آئی: منور صاحب اِس دُنیا میں نہیں رہے۔ اس کے بعد پھر آنسوئوں کا سیلاب امڈ پڑا۔ وہ دھاڑیں مار کر رو رہے تھے اور مجھے بھی اپنے آپ پر قابو نہ رہا تھا۔ دھاڑوں کا معاملہ دھاڑوں سے تھا۔ ہم دونوں ایک ہی کیفیت میں مبتلا تھے۔ کچھ دور بیٹھے، عزیزان عمر، عثمان اور اُن کی والدہ بھاگ کر میرے پاس پہنچے، اور دِلاسہ دینے لگے۔ سب کے چہرے سوالیہ نشان تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو انہوں نے کم ہی دیکھے تھے، سو پریشانی سوچند تھی۔ بصد مشکل خبر اُن تک پہنچائی تو وہ بھی افسردہ ہوگئے۔ میری اہلیہ طاہرہ تو میاں محمد شوکت مرحوم کی صاحبزادی ہیں، گویا جماعت اسلامی سے ان کا نسبی تعلق ہے، بچے بھی الحمدللہ لاتعلق نہیں ہیں۔ سید منور حسن کا نام کسی کے لیے بھی اجنبی نہیں تھا۔ وہ لاہور میں تھے، تو ان سے ملاقات جاری رہتی تھی۔ کئی بار انہوں نے غریب خانے کو رونق بخشی، بچوں کے ساتھ گھل مل کر بیٹھے، اور اپنی خوشگوار یادیں چھوڑ گئے۔

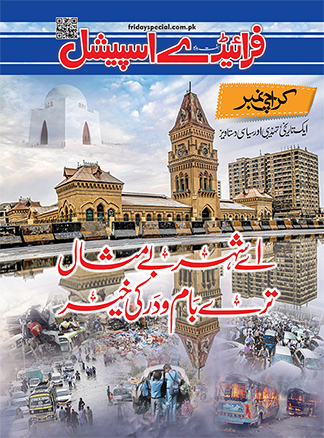

میری صحافت کا آغاز کراچی سے ہوا، بیسویں صدی کے چھٹے عشرے کے آخری سال وہیں گزارے۔ سید منور حسن اُن دنوں اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھے۔ چھریرے بدن کے جوانِ رعنا، جن کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، اور اپنے انداز و اطوار سے دلوں میں گھر کرتے چلے جاتے تھے۔ نظریاتی تعلق ذاتی بنتا گیا، اور لاہور آنے کے باوجود ماند نہ پڑا۔ سید منور حسن کو قاضی حسین احمد لاہور لے آئے، کئی برس یہاں گزار کر منور حسن ایک بار پھر کراچی جا چکے تھے۔ صاحبِ فراش تھے۔ پارکنسن نے ان کی سرگرمیاں محدود کردی تھیں، لیکن اس عالمِ رنگ و بو میں ان کی موجودگی کا احساس ہی مالامال کردیتا تھا۔ ان سے ملاقات کے بغیر بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ان کی کمٹ منٹ، ان کی سادگی، ان کی اصابت اور استقامت، ان کی بے غرضی، ان کی بے تابی، اور ان کی تنک تابی بھلا دینے والی تو نہیں تھیں۔ سید منور حسن اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے، جماعت اسلامی کراچی کے امیر رہے، برسوں اس کے سیکرٹری جنرل رہے، پھر امارت کی ذمہ داری سنبھالی۔ وہ جہاں بھی رہے، ممتاز رہے، اپنا نقش جمایا۔ ان کا گھرانہ مسلم لیگی تھا، تحریک پاکستان کے دوران دہلی میں ان کے ہاں ”لے کے رہیں گے پاکستان“ کے نعرے گونجتے تھے۔ وہ پہلی دوسری کے طالب علم ہوں گے کہ پاکستان بن گیا۔ جوں جوں بڑے ہوتے گئے، بے قراری بڑھتی گئی۔ اپنے اردگرد کو بدلنے، پاکستان کو سب کا پاکستان بنانے کا شوق انہیں بائیں بازو کی طلبہ تنظیم میں لے گیا۔ اس کے نعروں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرلیا تھا، لیکن تھے تو وہ سید زادے، اور اپنے خاندان کی اقدار پر نازاں۔ این ایس ایف کراچی کے صدر بنا دیے گئے، لیکن عجب سانحہ یہ ہوا کہ ایک دن نماز کا وقت آیا تو وہ اجلاس سے اُٹھ کر نماز پڑھنے چلے گئے۔ واپس آئے تو کئی ساتھیوں نے اس پر ناک بھوں چڑھائی جو ان سے برداشت نہ ہوپائی۔ اسی شہر کراچی میں برسوں پہلے یہ واقعہ بھی ہو گزرا تھا کہ آل انڈیا کانگریس کے سالانہ اجلاس میں مولانا ظفر علی خان شریک تھے (شاید گاندھی جی بھی وہیں براجمان تھے)، نماز کا وقت آیا تو انہوں نے کارروائی کے التوا کا مطالبہ داغ دیا۔ جب شنوائی نہ ہوئی تو استعفیٰ دے کر باہر نکل آئے۔ کچھ ایسا ہی ماجرا منور حسن کا تھا، ان کی ادائیگیٔ نماز جب چند ساتھیوں پر گراں گزری، تو انہوں نے این ایس ایف کو اسی طرح دھتکار دیا جس طرح مولانا ظفر علی خان نے کانگریس کو دھتکار دیا تھا۔

نماز سید منور حسن کی ترجیحات میں ہمیشہ اول نمبر پر رہی۔ وہ جہاں بھی ہوتے، جو کام بھی کررہے ہوتے، اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کا رُخ کرتے۔ اذان کی آواز پر اس طرح بے تاب ہوتے مَیں نے اپنی زندگی میں شاید ہی کسی دوسرے شخص کو دیکھا ہو۔ یہی نماز انہیں بائیں بازو کے چنگل سے باہر نکال لائی، مولانا مودودیؒ کے قلم نے اُنہیں اس طرح اپنا بنالیا کہ پھر انہوں نے آنکھ اٹھا کر کسی اور طرف نہیں دیکھا۔ اسلامی انقلاب بذریعہ جماعت اسلامی ان کی زندگی کا اول مقصد تھا اور آخر بھی۔ وہ اسی کے لیے سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، بولتے، لکھتے، حتیٰ کہ خاموش بھی ہوجاتے تھے۔

۔1977ء کے انتخابات میں کراچی میں اُن کا طوطی بولتا تھا… ”صبح منور، شام منور، روشن تیرا نام منور“ کے نعروں سے پورا شہر گونجتا تھا۔ وہ کراچی کی آواز تھے، اور کراچی ان کی آواز پر حرکت کرتا اور ان کے اشارے پر ساکت ہوجاتا تھا۔ وہ اس شان سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے کہ پورے ملک میں قومی اتحاد کے امیدواروں میں ان کے ووٹ سب سے زیادہ تھے، لیکن انہیں اس اسمبلی میں بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ دھاندلی کے الزامات کی وجہ سے یہ بن کھلے مرجھا گئی۔ بھٹو مرحوم نے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ تسلیم کرلیا، لیکن مارشل لا نے اسے ممکن نہ رہنے دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے بساط الٹ ڈالی اور بھٹو کے مخالف اپنے اردگرد اکٹھے کرلیے، لیکن منور حسن حالات سے سمجھوتا نہ کرسکے۔ سیاسی عمل سے دست برداری ان کے لیے ممکن نہ تھی، پیپلزپارٹی سے مصافحہ کرنے کے حق میں دلائل بھی ان کے پاس وافر مقدار میں تھے، لیکن اپنی قیادت کو وہ قائل نہ کرسکے، نظم کی پابندی نے البتہ انہیں باندھے رکھا۔ جماعتی ڈسپلن کی خلاف ورزی ان کے خون میں نہیں تھی۔

سید منور حسن نوجوانوں کے محبوب اور مطلوب تھے۔ بلا کے مقرر تھے، انگریزی زبان پر بڑی دسترس تھی، بولتے تو سماں باندھ دیتے، جماعت اسلامی کو اس اسلوب کا مقرر شاید ہی کوئی اور نصیب ہوا ہو۔ وہ پروفیسر خورشید احمد کی علمی روایت، میاں طفیل محمد کی للّٰہیت اور قاضی حسین احمد کی بے تابی کے امین تھے، یا یہ کہہ لیجیے کہ ان کا مجموعہ تھے۔ کراچی پر جب لسانی فسطائیت نے تسلط جما لیا تو منور صاحب تمام تر دھمکیوں اور سازشوں کے باوجود اس کے سامنے ڈٹے رہے۔ ایک انچ پیچھے ہٹنے یا جھکنے سے انکار کردیا، اور جماعت اسلامی کے کارکنوں میں بجلیاں بھر دیں۔ لوہے کے یہ چنے لسانی دہشت گرد نہ نگل پا رہے تھے، نہ اُگل پا رہے تھے۔ بالآخر ان کی ثابت قدمی رنگ لائی اور آج کراچی آزاد ہے۔ ان کی سینیارٹی کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ میاں طفیل محمد کے بعد امارت کا منصب سنبھالتے، لیکن یہ سعادت ان کے کارکن کے طور پر کام کرنے والے قاضی حسین احمد کے حصے میں آئی۔ سید منور حسن قاضی صاحب کے بعد اس ذمہ داری کو سنبھال پائے، ان کے مداحوں اور حلقہ بگوشوں کا خیال تھا کہ ان کے عہد میں جماعت اسلامی بہت تیزی سے آگے بڑھے گی، لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ طالبان اور اسامہ بن لادن کے معاملات نے ماحول میں کشیدگی بھر دی۔ سید صاحب کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی سامراج دشمنی نے ان کو بھی لڑکھڑا دیا۔ وہ جماعت اسلامی کے پہلے ایسے امیر بن گئے جن کو ارکان جماعت نے دوبارہ منتخب کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ پانچ سال کے بعد ہی انہیں اپنا منصب خالی کرنا پڑا، وہ لاہور سے کراچی واپس چلے گئے۔ ان کی صحت بھی بے قابو ہوگئی، لیکن انہوں نے جماعت سے اپنے تعلق کو آنچ نہیں آنے دی۔ منزل پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ جنگی حکمت عملی مرتب کرنے والے کسی جرنیل سے زیادہ انہیں محاذِ جنگ پر دادِ شجاعت دینے میں مزا آتا تھا، شاید وہ اسی کے لیے بنے تھے۔ صاف ستھری، سادہ اور بامقصد زندگی گزار کر اب وہ اس دُنیا سے واپس تشریف لے گئے ہیں۔ باغِ بہشت کے اس تازہ پھول کو ہمارا سلام پہنچے اور بار بار پہنچے۔

(یہ کالم روزنامہ ”دُنیا“ اور روزنامہ ”پاکستان“ میں بیک وقت شائع ہوتا ہے)