کیا چھوٹے، کیا بڑے… ہم سب انھیں ’’میر صاحب‘‘ کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں۔ سوائے سلیم بھائی (سلیم احمد) کے، جو انھیں ’’میر‘‘ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ہم لوگ جو انھیں میر صاحب کہتے رہے تو اس کی ظاہری وجہ تو خود میر صاحب کا ظاہر ہے۔ لمبے تڑنگے، بھاری بھرکم جسم، جسے مرحوم حسن عسکری فاطمی میر صاحب کا ہیولا کہتے تھے۔ تو اپنے قد و قامت اور جثّے سے میر صاحب کی شخصیت اتنی بارعب نظر آتی ہے کہ آدمی نہ چاہنے پر بھی ’صاحب‘ کا سابقہ لگانے پر خود کو مجبور پاتا ہے۔ عجیب بات یہ بھی کہ میر صاحب اپنے ڈیل ڈول سے جتنے بھاری بھرکم دِکھتے ہیں اس لحاظ سے ان کی آواز کو بھی بھاری اور گونج دار ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں۔ آواز ان کی قدرے پتلی سی ہے، اور تقریر کرتے ہوئے جب وہ جذبات میں آجاتے ہیں تو کسی قدر سیٹی نما بھی ہوجاتی ہے۔ ان کی آواز کے پتلے پن کا جواز میرے نزدیک اس کے سوا کوئی اور نہیں کہ قدرت نے انھیں نہایت نرم و نازک دل دیا ہے۔ اس دل میں ہم چھوٹوں کے لیے شفقت ہی شفقت ہے۔ سچ پوچھیے تو کم از کم یہ خاکسار انھیں اسی شفقت کی وجہ سے احتراماً میر صاحب کہتا ہے۔ اجتماع ضدین ان کی شخصیت کا یہ بھی ہے کہ شفقت کے ساتھ احترام، اور احترام کے ساتھ بے تکلفی، اور بے تکلفی بھی ایسی جو دو ہمجولیوں میں ہوتی ہے۔ ہمجولی اس لیے استعمال کیا کہ ہمجولیوں میں بے تکلفی اس درجے کی ہوتی ہے کہ کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ہر طرح کے موضوع پر ہر طرح کی باتیں بے حجابانہ ہوتی ہیں۔ اب ان کی تفصیل میں تو کیا جانا… لیکن میں میر صاحب کا شمار بیک وقت اپنے رفیق بزرگ اور ایک بے تکلف دوست کے طور پر کرسکتا ہوں۔ ان سے رفاقت کا عرصہ کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ اب اگر دہائیوں کو صدیوں کہوں تو بھی غلط نہ ہوگا کہ یہ دہائیاں اب صدیاں ہی محسوس ہوتی ہیں۔ کیوں کہ جس ماحول، جس فضا، بلکہ جس دنیا میں ہماری رفاقت اور دوستی کا آغاز ہوا، وہ ماحول بھی کلیتاً بدل گیا، وہ فضائیں بھی رخصت ہوگئیں اور وہ دنیا ہی پلٹ گئی۔

چھُٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا

ہاں ہم سب اپنے اپنے وقتوں کے اسیر تھے، لہٰذا زمانہ ایسا بدل گیا ہے کہ اب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہم صرف ماضی کو یاد کرتے ہیں۔ یاد بھی کیا کریں، ماضی کو روتے رہتے ہیں۔ کبھی سلیم بھائی کی محفلیں، کبھی جمال بھائی (جمال پانی پتی) کی رفاقتیں، کبھی کچھ، اور کبھی کچھ… یہی ہے زندگی کی حقیقت… یہی ہے انسان کی بے بسی۔

کراچی میں جب پہلی بار میر صاحب سے ملنا ہوا تو میں کراچی یونیورسٹی میں صحافت کا طالب علم اور خود وہ ہفت روزہ ’’زندگی‘‘ کے نمائندے کے طور پر عملی صحافت سے وابستہ۔ لیکن صحافت سے ان کا انسلاک تو برائے بیت تھا، خود میر صاحب بھی یہی سمجھتے تھے۔ ان کی پہلی محبت ادب تھا، شعر و ادب۔ اور اس تعلق سے وہ کسی زمانے میں حلقۂ اربابِ ذوق کراچی کے سیکریٹری بھی رہے، اور وہاں کے تنقیدی اجلاسوں اور آرٹس کونسل کے ادبی جلسوں اور کتابوں کی تقریبِ رونمائیوں میں ان کی جذباتی تقریریں جنہوں نے سنی ہیں، انھیں آج بھی یاد ہوں گی۔ ہرچند کہ ہمارے میر صاحب نے لکھ لکھا کر کبھی کچھ نہیں دیا۔ ایسا نہ تھا کہ لکھ نہیں سکتے تھے۔ ہفت روزہ ’’زندگی‘‘ میں ان کی ڈائریوں، سیاسی رپورٹوں اور فیچروں نے بھٹو عہد میں تہلکہ مچائے رکھا۔ ادب پر مطالعہ ہی نہیں نظر بھی بہت اچھی تھی۔ ادبی گفتگو کرتے تو ایسے گوہرِ نایاب قسم کے موتی ڈھونڈلاتے کہ ماننا پڑتا، اور اسی لیے سبھوں نے انھیں مانا بھی، مگر جو بدخواہ تھے انھوں نے انھیں منہ زبانی نقاد کا نام دیئے رکھا۔ اب ہم چاہتے بھی کہ تردید کریں تو کیسے کریں! ثبوت میں میر صاحب کے کسی مضمون، کسی مقالے، کسی کتاب کا حوالہ دینا بھی چاہیں تو کہاں سے دیں! ایسا نہیں ہے کہ خود میر صاحب کو لکھنے سے یا ادبی تحریر یا مضمون قسم کی چیز لکھنے سے کوئی بیر تھا۔ وہ لکھنا چاہتے تھے، منصوبہ بندی بھی کرتے تھے اور ہمارے تقاضے پر وعدہ وغیرہ بھی فرما لیتے تھے، لیکن لکھ کے نہ دیتے تھے۔ یہ معما بھی معما ہی رہا کہ میر صاحب قلمی محاذ پر پیچھے کیوں ہیں… وہ بھی ادب کے قلمی محاذ پر۔ صحافت کے پیشے میں تو لکھنے میں انھوں نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی۔ ’’زندگی‘‘ کے بہت بعد ’’جنگ‘‘، ’’نوائے وقت‘‘ وغیرہ میں پابندی سے کالم نویسی کرتے رہے۔ اب بھی باقاعدگی سے لکھتے ہیں۔ سنا ہے اور ان ہی کی زبانی سنا ہے کہ جب ساہیوال میں تھے اور مجید امجد جیسے شاعر کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے تھے، تب شعر بھی کہا کرتے تھے۔ ایک آدھ نظم کی لائنیں، کسی مصرع کی کوئی گرہ جو انھوں نے لگائی تھی، یہ چیزیں انھوں نے سنا رکھی تھیں اور ہم نے بھی یقین کرلیا تھا کہ ہو نہ ہو شعر و ادب پر ایسا زمانہ بھی گزرا ہوگا جب میر صاحب اس میں اضافہ کیا کرتے ہوں گے۔ لیکن پھر ان کی شاعری کو بھی جانے کس کی نظر کھاگئی، یا کیا ہوا… یہ معاملہ بھی برمودا ٹرائنگل جیسا پُراسرار سا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ برمودا ٹرائنگل کے نزدیک سے گزرنے والے بحری جہازوں کو یہ مقناطیسی ٹرائنگل اپنی جانب کھینچ کر ہڑپ کرلیتا ہے۔ ہمارے میر صاحب کی شعری اور تنقیدی صلاحیت کو بھی ایسے ہی کسی ٹرائنگل نے کیا عجب اس طرح ہڑپ کرلیا ہو کہ وہ ادب پر بول تو سکتے ہوں، لکھ نہ سکتے ہوں۔ اب اگر ہمیں اس ٹرائنگل کا کہیں سے سراغ لگ پاتا تو ہم کسی نہ کسی سازش کے ذریعے اس ٹرائنگل کا ہی کریا کرم کردیتے، یا کم سے کم کوشش ہی کرتے، چاہے اس میں ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن یہ قلق تو نہ رہتا کہ اپنے میر صاحب کو اس مشکل سے نکالنے میں ہم نے اُن کی کوئی مدد نہ کی۔

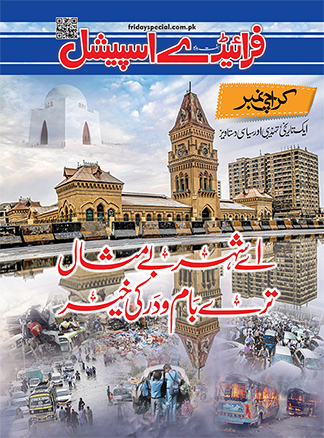

بے شک میر صاحب نے میدانِ ادب میں اپنے قلم کو بے نیام نہ کیا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اُس زمانے میں نوجوان ادیبوں کی جو ٹولی تھی، میر صاحب اس کے سرپرست و مربی وغیرہ تھے۔ احمد جاوید، شوکت عابد، ثروت حسین، انور سن رائے، عذرا عباس،صغیرملال، فراست رضوی، شاہدہ حسن، فاطمہ حسن، جمال احسانی وغیرہ اس ٹولی میں شامل تھے جن کا بیشتر وقت قمر جمیل کے ڈرائنگ روم میں گزرتا تھا۔ میر صاحب کا کمال یہ تھا کہ ان کے مراسم قمر جمیل سے، اور اُن کے حریف سلیم احمد، دونوں سے یکساں طور پر اچھے تھے۔ قمر جمیل اُن دنوں نثری نظم کی قبولیت کی تحریک چلا رہے تھے۔ سلیم احمد نثری نظم پر ذہنی تحفظات رکھتے تھے۔ ادبی فضا گرم تھی اور اسے گرم رکھنے میں میر صاحب کا بھی حصہ تھا۔ میر صاحب کی ہر طبقے میں مقبولیت اور ہردلعزیزی کا قیاس اس سے کیا جاسکتا ہے کہ نثری نظم کا یہ حلقہ جس کا اوپر ذکر ہوا، پروین شاکر کو شاعرہ ماننے سے منکر تھا۔ کراچی میں سلیم احمد کے بعد کوئی اُن کا گرو یا سرپرست تھا تو وہ میر صاحب ہی تھے۔ چناں چہ پروین کا شعری مجموعہ ’’خوشبو‘‘ چھپا تو اس کے فلیپ پر میر صاحب کی رائے درج تھی۔ اس مختصر سے فلیپ پہ انھوں نے ایک حدیثِ مبارکہ کا حوالہ دیا تھا جس میں آپؐ نے فرمایا کہ عورت، خوشبو اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اب شعری مجموعہ ’’خوشبو‘‘ پر ایک حدیث کو ڈھونڈ نکالنا اور پروین کی شاعری کا اس طور دفاع کرنا کچھ میر صاحب ہی کو آتا تھا۔ اس کتاب کی تقریبِ رونمائی آرٹس کونسل میں ہوئی تو میر صاحب بھی جلسے میں بولے اور بہت خوب بولے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہر محفل، ہر مکتبۂ فکر میں اپنی جگہ بنانا جانتے ہیں۔ اور جہاں وہ جگہ بناتے ہیں اُس جگہ پہ کسی اور کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان کا مقام، ان ہی کا مقام رہتا ہے، کوئی اور وہاں تک پہنچ نہیں پاتا۔ کراچی کے نوجوان ادیبوں، شاعروں اور شاعرات کے گلدستے کے وہ گلِ سرسبد تھے (’سرسبد‘ گلدستے کے بیچ میں موجود سب سے بڑے پھول کو کہتے ہیں)۔ وہ طارق روڈ کی ایک چوڑی سڑک کے کنارے ایستادہ دو منزلہ عمارت کے اوپری بیچلر فلیٹ میں رہتے تھے۔ آمدورفت کے لیے ایک سبز رنگت والی موٹر سائیکل ان کی ملکیت تھی۔ اس موٹر سائیکل کو اس کی سبز رنگت کے سبب فراست رضوی نے ’’میر صاحب کا طوطا‘‘ کا نام دیا تھا، اور دلچسپ پہلو اس طوطے کا یہ تھا کہ اس کی پشت پر شہر کا شاید ہی کوئی اہم اور قابلِ ذکر ادیب و شاعر اور دانشور ہو جو نہ بیٹھا ہو۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر صاحب شہر کی ادبی دنیا میں اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہوکر داخل ہوئے۔ کار تو انھوں نے بہت بعد میں جاکر خریدی، اور وہ بھی سیکنڈ ہینڈ۔ موٹر سائیکل تو ادب اور ادیبوں کی دنیا میں خراب ہوئے بغیر چلتی رہی، البتہ کار نے میر صاحب کو خاصا خوار کیا۔ کسی ادیب کے قلم کی طرح چلتے چلتے بدبخت کبھی بھی رستے میں بند ہوجاتی تھی، یا جھٹکے لے لے کر چلتی تھی۔ کہیں پہنچاتی تھی تو اس احتیاط سے کہ میر صاحب وہاں پیدل جاتے تو کار سے پہلے پہنچ سکتے تھے۔ آدمی پر تنگی کے بعد کشادگی اور فراخی تو آتی ہی ہے کہ یہ خداوند تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ چناں چہ بعد میں میر صاحب کے پاس شوروم سے نکلی ہوئی نئے ماڈل کی شاندار کار آگئی۔ ہم تو اسے دیکھ کر اور اس میں بیٹھ کر مرعوب ہوئے، لیکن میر صاحب نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا۔ ہم نے سوچا بھی کہ ایسی بھی کیا بے نیازی کہ آدمی کار رکھے اور کار سے اسے پیار بھی نہ ہو۔ ایسا اس لیے تھا کہ میر صاحب انسانی سطح پر تعلق کے آدمی تھے۔ وہ تعلق قائم کرنا، اسے نبھانا اور اسے استوار رکھنا خوب جانتے ہیں۔ وہ لاہور سے کراچی آئے تھے لیکن میرے علاوہ دوسرے بھی گواہی دیں گے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی لاہور سے ایک اجنبی شہر میں آئے ہوئے نہیں لگے۔ جب بھی لگے کراچی ہی کے لگے۔ اس طرح انھوں نے اس شہر کو اپنایا۔ اپنے کالم کا عنوان انھوں نے ’’شہر آشوب‘‘ رکھا تو ان کی موجودگی میں یہ شہر، شہر آشوب بن گیا۔ لیکن اُس زمانے میں بھی جب یہ شہر نسلی اور لسانی عصبیت کے سبب شہرِ آشوب بنا ہوا تھا، میر صاحب نے یہ وقت دھڑلے سے گزارا۔ کسی میں مجال نہ تھی کہ ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ ان کے سینے میں ایک دردمند دل ہے جو آج بھی اس شہر کے مصائب پر دھڑکنا اور رنجور ہونا جانتا ہے۔ وہ اب بھی لاہور میں رہ کر کراچی کو نہیں بھولے، اور سچی بات یہ ہے کہ کراچی بھی انھیں نہیں بھولا۔ اس شہر کا ادبی حلقہ، سیاسی حلقہ، مذہبی حلقہ، تجارتی حلقہ… یہاں تک کہ پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کا حلقہ… ان سبھی حلقوں میں ان کی واقفیت یکساں ہے۔ ادبی حلقے میں اگر پروین شاکر، عذرا عباس اور فاطمہ حسن انھیں اپنا برادرِ بزرگ سمجھتی تھیں، تو سیاسی حلقے میں پیپلز پارٹی کی فوزیہ وہاب اور شازیہ مری انھیں یہی مقام دیتی تھیں، اور اب بھی یہی احترام ہے۔ میر صاحب کے پاس خدا جانے وہ کیا گیدڑ سنگھی ہے جسے سونگھا کر اہم اور غیر اہم ہر ملاقاتی کو اپنا دوست اور اپنا نیازمند بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ خلوص و محبت، وفاداری اور وضع داری ہی وہ گیدڑ سنگھی ہے جس سے میر صاحب ہر کس و ناکس کو رام کرلیتے ہیں۔

یہ جو ہم نے میر صاحب کے ادب پر نہ لکھنے پر اتنی لمبی چوڑی تقریر کردی اس کی وجہ ہماری ادب سے زیادہ خود میر صاحب کی محبت اور ان کا مفاد ہے جو عزیز ہے۔ میر صاحب نے زندگی بھر ترقی پسندوں، عرفِ عام میں لیفٹسٹوں اور اب لبرل سیکولر نام نہاد دانشوروں سے پنجہ آزمائی کی ہے، اور اس میں ان ہی حریفوں نے الحمدللہ منہ کی کھائی ہے۔ جب بھی ان لوگوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس میں ہمارے میر صاحب کو دائیں بازو کے معتقدات پر ضرب پڑتی محسوس ہوئی ہے، میر صاحب نے اپنے صحافتی قلم کو شمیم بھائی کے قلم کی طرح برش قلم بنالیا ہے، اور ایسی خبر لی ہے کہ دیکھنے والے انگشت بدنداں رہ گئے ہیں… آسان لفظوں میں حیران رہ گئے ہیں اور دانتوں میں انگلیاں داب لی ہیں۔ یہ حوصلہ اور جرأت دائیں بازو میں ہم نے میر صاحب ہی میں دیکھا ہے۔ اب تو چوں کہ دائیں بائیں کا فرق ہی مٹ گیا ہے، مذہبی لوگ بھی لبرل، اور طرزِ زندگی کے اعتبار سے سیکولر ہوگئے ہیں۔ کوئی پلیٹ فارم ادبی اور سیاسی بھی ایسا نہیں رہا جہاں علمی اور نظریاتی بحثیں ہوں۔ لہٰذا میر صاحب کی تقریر کا وہ رنگ دیکھے بھی برسوں بیت گئے ہیں۔ ویسے بھی اب وہ کراچی سے لاہور چلے گئے۔ اپنا پیارا سا فلیٹ بھی بیچ ڈالا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ کراچی کو نہیں بھولے۔ یہاں کی محفلیں اور صحبتیں بھی انھیں خوب یاد ہیں… اور اس طرح یاد ہیں کہ ایک ایک واقعے کی رتی رتی تفصیل آج بھی ایسے سناتے ہیں جیسے پانی پت کی جنگ کا آنکھوں دیکھا منظر سنا رہے ہوں۔ مجھے ان کے اپنے نظریاتی دشمنوں سے پنجہ آزمائی بلکہ جنگ آزمائی کرتے دیکھ کر اکثر خیال آیا ہے کہ وہ پانی پت میں کیوں نہ پیدا ہوئے۔ لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اپنے مولانا حالیؔ بھی تو پانی پت کے تھے، کیسی صلح کُل طبیعت پائی تھی۔ اگر ہمارے میر صاحب نظریاتی محاذ پر ایسی صلح کُل طبیعت کا مظاہرہ کرتے تو ملک میں نظریاتی جنگ و جدل کا نظارہ دیکھنا کیسے نصیب ہوتا! تو اچھا ہی ہوا کہ وہ کشمیر کے ہوکے ساہیوال میں پیدا ہوئے، تعلیم وغیرہ بھی وہیں پائی، اور پھر اعلیٰ تعلیم میں انگریزی ادب کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی۔ وہ چوں کہ طبعاً وضع دار ہیں اس لیے اپنے اُس زمانے کے اساتذہ کو کبھی نہیں بھولے۔ خصوصاً اُن استاد کا اکثر تذکرہ کیا جو شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھاتے ہوئے میکبتھ اور دوسرے کرداروں کی اداکاری کی نقل بھی کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے ایسے اساتذہ نہیں رہے۔ جو رہ گئے ہیں تو وہ تو کسی اچھے استاد کی اداکاری بھی نہیں کرپاتے۔ یہ فنِ اداکاری سے زیادہ، فنِ تدریس کا زوال ہے۔ تدریس پہ یاد آیا کہ یہ خاکسار میر صاحب کے علم، فضل اور ادب و صحافت بلکہ دیگر جملہ علوم جس میں فلسفہ، تاریخ، نفسیات، عمرانیات، یہاں تک کہ تصوف بھی شامل ہے، پر میر صاحب کی بابصیرت نظر اور دسترس دیکھ کر اکثر سوچا کرتا تھا کہ انھیں کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہونا چاہیے تھا، طلبہ و طالبات کو ان سے بہت فیض پہنچتا۔ خدا نے یہ خواہش اس طرح پوری کی کہ ہم اپنے شعبے یعنی شعبۂ ابلاغِ عامہ کے چیئرمین مقرر ہوئے۔ ہم نے جھٹ پٹ میر صاحب کو شعبے میں وزٹنگ پروفیسر بنوادیا۔

میر صاحب کے اندر کہیں کوئی پروفیسر پہلے ہی خوابیدہ تھا، وہ میر صاحب کے پروفیسروں والا سبز گائون پہنتے ہی ہڑبڑا کر جاگ اٹھا اور ایسی باقاعدگی سے میر صاحب کی کلاسیں ہوئیں، طلبہ و طالبات ان کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ باید و شاید۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا کہ مدیراعلیٰ نوائے وقت مجید نظامی نے اس اندیشے کے پیش نظر کہ میر صاحب اگر صحافت کے طلبہ کو واقعی صحافی بنادیں گے تو تنخواہوں کا معیار اونچا کرنا پڑے گا، اور یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہوگا، میر صاحب کے تدریس کے سلسلے کو منقطع کروادیا۔ یہ جو کچھ وجہ ہم نے بتائی ہے، شاید یہی صحیح ہو۔ لیکن واقعی وجہ جاننی ہو تو ہماری کتاب ’’اوراقِ ناخواندہ‘‘ میں مجید نظامی مرحوم کے خاکے میں پڑھ لیجیے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ میر صاحب ایک کامیاب اور ہردلعزیز استاد ثابت ہوئے۔ ان کے اُس زمانے کے طلبہ آج بھی انھیں یاد کرتے ہیں۔ اب بتایئے کیسی ستم ظریفی ہے کہ ہمارے ہاں کا اصل پروفیسر صحافی بن جاتا ہے، اور جسے کاروباری فیکٹری چلانی چاہیے وہ اخبار نکالتا ہے اور صحافیوں کو مزدوروں کے برابر کا بھی درجہ نہیں دیتا۔ ایسا معاشرہ ترقی کرے تو کیسے؟ ایسے معاشرے میں تو صرف اخباری مالکان اور فیکٹریوں کے سیٹھ ہی ترقی کرسکتے ہیں۔ رہی بات پروڈکٹ کی، تو اخبار اور تولیے کا مقصد و معیار بھی یکساں ہی ہوتا ہے، دونوں سے پسینہ پونچھنے کا کام لیا جاسکتا ہے۔ تولیے سے ہاتھ اور اخبار پڑھ کر پیشانی کا پسینہ پونچھنا۔

ہاں تو بات اپنے میر صاحب کی ہورہی تھی اور میں بتا رہا تھا کہ میر صاحب کہنے کو تو ایک آدمی ہیں لیکن ان میں حقیقتاً کئی آدمی اس مصرعے کے مطابق چھپے ہیں کہ ’’ہر آدمی میں ہوتے ہیں دوچار آدمی‘‘۔ مثلاً وہ نقاد ہیں منہ زبانی سہی، شاعر ہیں خواہ ماضی کے ہی کیوں نہ ہوں، خطیب و مقرر ہیں وہ بھی بلاکے، جس فورم میں بولتے ہیں ہال اور روسٹرم دونوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، کالم نگار ہیں آئے دن چھپتے رہتے ہیں، اینکر ایسے غضب کے کہ دنیا جہان کے موضوعات پر ان کی معلومات فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں، سنسنی خیزیت سے بیزار ہیں، اس لیے سطح بیں ناظرین کو متوجہ نہ کرسکے، لیکن صاحبانِ علم ان کے پروگرام واقعی شوق سے دیکھتے ہیں۔ ایڈیٹر بھی ہیں، ہفت روزہ ’’تعبیر‘‘ جو انھوں نے خود ہی نکالا اور خود ہی بند کردیا۔ کاش! حکومت بند کرتی تو شامی اور الطاف صاحبان کی طرح ہیرو ہوجاتے، قومی ہیرو۔ پھر ایک سندھی اخبار ’’الوحید‘‘ نکالنے کا تجربہ کیا، یہ بھی نہ چل سکا لیکن سندھی صحافت میں یہ تاریخ رقم ہوگئی کہ ان کا اخبار سندھی کا پہلا رنگین اخبار تھا۔ میر صاحب کی اور کن کن صلاحیتوں کا ذکر کروں… ہمیں ان سے بہت فیض پہنچا ہے، لیکن جتنا بھی فیض پہنچا ہے زبانی ہی پہنچا ہے۔ عملاً ہم نے ان کے ساتھ نوائے وقت میں اُس زمانے میں کام کیا جب وہ ’’حریت‘‘ کی ایڈیٹری سے فراغت کے بہت بعد ’’نوائے وقت‘‘ کے کراچی کے ریذیڈنٹ ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ آٹھ برسوں کی اس رفاقت میں میر صاحب نے کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ وہ ہمارے باس ہیں۔ دوست اور بزرگ دوست تھے تو ویسے ہی رہے۔ جس دن ہم نے اس اخبار کو خیرباد کہا اُس رات انھوں نے دو رکعت نماز شکرانے کی پڑھی۔ جب انھوں نے ازراہِ محبت ہمیں یہ بتایا تو ہم دیر تک اس تذبذب میں رہے کہ شکرانے کی یہ نماز ہماری کس حرکت کا نتیجہ ہوسکتی ہے! یہ تو بعد میں کھلا کہ میر صاحب نے نماز اس خوشی میں پڑھی ہے کہ آٹھ برس ہم نے ان کی ماتحتی میں گزارے اور پھر بھی ہمارے محبتانہ، مشفقانہ، نیاز مندانہ تعلق میں ذرہ بھر کمی نہیں آئی۔ بھلا بتایئے تعلق اور رشتے کی حفاظت اور وضع داری کا یہ اہتمام فی زمانہ کہیں نظر آتا ہے؟ تو میر صاحب کے اندر جو بہت سے آدمی گم ہیں، ان میں ایک آدمی وضع دار سا بھی ہے، جو رشتوں کا احترام کرنا جانتا ہے اور انھیں نبھانا بھی۔ جب تک وہ کراچی میں رہے، ان کا گھر مہمانوں کا مہمان خانہ بنا رہا۔ لاہور، اسلام آباد وغیرہ کے دوست آتے تھے اور ہفتوں قیام کرتے تھے۔ میر صاحب اور ہماری بھابھی یعنی اُن کی خوش خلق اہلیہ ان مہمانوں کی ایسی تواضع کرتے جیسے ان کے خونیں عزیز و رشتہ دار ہوں۔ آج کل تو سگوں کی سواگت دو ایک دن سے زیادہ نہیں کی جاتی کہ زندگی کا چلن ہی ایسا ہوگیا ہے۔

اب ہم ماتھے پہ ہاتھ رکھے اس سوچ میں غلطاں ہیںکہ اپنے میر صاحب کی ہشت پہلو شخصیت کا کون سا پہلو سہوِ قلم سے رقم ہونے سے رہ گیا؟ اپنی حد تک تو ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ وہ سب باتیں پُرلطف پیرائے میں بیان کردیں جو سنجیدگی سے بھی بیان ہوسکتی تھیں، لیکن جب چھوٹوں کو بے تکلف کردیا جائے تو اس کی قدرت کی طرف سے کوئی نہ کوئی سزا تو مل کر رہتی ہے۔ پس اپنے میر صاحب اب کفِ افسوس مَلیں اور سوچیںکہ یار حد ہوگئی… یہ کل کا بچہ ہمارے منہ کو آرہا ہے۔ ’’کل کا بچہ‘‘ پہ یاد آیا کہ برسوں پہلے ہماری انٹرویوز کی کتاب چھپی اور دوستوں کی جانب سے اس کی تقریبِ پذیرائی آرٹس کونسل میں ہوئی تو میر صاحب بھی اس میں مقرر تھے۔ انھوں نے اپنی دھواں دھار تقریر میں اپنے ممدوح کو (ظاہر ہے وہ ہم پہ بول رہے تھے تو ہم اُن کے ممدوح ہی ٹھیرے) بار بار ’’کل کا بچہ‘‘ قرار دیا۔ ہمیں ان کی خردی پر کل بھی فخر تھا، آج بھی ہے۔ لیکن ہمارے سینئر دوست ادریس بختیار کو یہ اچھا نہ لگا۔ انھوں نے ’’ایوننگ اسٹار‘‘ میں لکھ مارا ’’میر صاحب! (ہمارا نام لے کر) یہ کل کا بچہ نہیں…‘‘ یہ ہے وہ ہے وغیرہ۔ ہمیں یہ پڑھ کر بڑی شرمندگی ہوئی کہ اب میر صاحب کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ خدا نے پردہ رکھا اور غالباً میر صاحب نے ادریس بختیار کی رپورٹ پڑھی ہی نہیں، اور اگر پڑھی ہوگی کہ وہ پڑھتے بہت زیادہ ہیں، گھر میں کتابوں سے لائبریری بھری پڑی ہے، تو وضع داری میں تذکرہ مناسب نہ جانا ہو۔ اب جب سے ہم نانا بنے ہیں، نوکری سے ریٹائر بھی ہوگئے ہے، عجب نہیں کہ میر صاحب کی نظر میں کل کے بچے نہ رہے ہوں… اور اگر صورتِ واقعہ اب بھی یہی ہے تو بھی ہمیں چنداں پروا نہیں۔ کوئی تو ہو جس کی نظروں میں ہم ادھیڑ عمری میں بھی بچے نظر آئیں۔

ہم نے یہ خاکہ نما تحریر اس یقین کے ساتھ لکھی ہے کہ اس سے ہمارے اور میر صاحب کے تعلقات میں اور گہرائی آئے گی، حجابات کے پردے اٹھ جائیں گے اور ہم بے تکلفی سے ویسی باتیں اور زیادہ کرسکیں گے جن میں کسی اور کو شریک کرنا تو درکنار، بتائی بھی نہیں جاسکتیں۔

میر صاحب ہم سب کے پیارے ہیں، محترم بھی ہیں، بے تکلف بھی ہیں۔ لیکن اس بے تکلفی کے باوجود ہم نے ’’حدِّ ادب‘‘ کی کچھ سرحدیں پھلانگ لی ہیں۔ اگر میر صاحب پھر بھی ہم سے راضی رہے تو دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھنے کی باری اب ہماری ہوگی۔