ڈاکٹر جمیل جالبی جن کا بیمار جسم بے حس و حرکت ایک مدت تک سانس کی ڈور سے بندھا رہا، مگر اس طرح کہ چلنا پھرنا تو الگ، بات چیت کے بھی قابل نہ تھے۔ کبھی کبھی آنکھیں کھولتے تھے مگر اپنے اوپر جھکے ہوئے ملاقاتی کو پہچان نہ پاتے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے خاور جمیل نے باپ کی تیمار داری میں کوئی کسر، کوئی کمی نہ چھوڑی۔ جب بیماری نے شدت اختیار نہ کی تھی اور وہ ملنے ملانے کے قابل تھے تو ایک دوپہر مَیں ان کی خدمت میں عیادت کی غرض سے حاضر ہوا تھا، انہوں نے سر پر اونی ٹوپی اوڑھ رکھی تھی اور وہیل چیئر پہ طمانیت سے بیٹھے تھے۔ چہرے سے جھلکتی ہوئی سرخی صحت کا پیغام دیتی تھی۔ مگر شاید یہ چراغ کی آخری لو تھی جو زندگی اور حرکت و حرارت کی صورت میں بھڑک رہی تھی۔ میں جب تک بیٹھا رہا، وہ کتابوں کی اور علم و ادب کی باتیں کرتے رہے۔ مجھ سے کسی کتاب کا ذکر سن کر انہوں نے اسے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے اک ذرا تعجب بھی ہوا کہ صحت کے بجائے اب بھی کتاب ہی کی آرزو ہے۔ انہوں نے اپنی صحت یابی کی بابت کوئی بات نہ کی، دعا کرنے کے لیے بھی نہ کہا، جیسے اکثر بیمار لوگ لجاجت سے استدعا کرتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ کیا ان کی زندگی سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے؟ اور جو کچھ سیکھا جائے کیا اُس پر اسی طرح عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب اندر سے ملا کہ ہرگز بھی نہیں۔ ہم اپنے ہیرو کی پوجا پاٹ کرسکتے ہیں، اس کی شان میں قصیدے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن لاکھ چاہنے اور سر پٹخنے کے باوجود اُس جیسے نہیں بن سکتے۔ اس لیے نہیں بن سکتے کہ ہم پہلے سے بنے بنائے ہوتے ہیں۔ ہم جو کچھ بن چکے ہوتے ہیں، اس میں معمولی سی تراش خراش تو ممکن ہے لیکن اپنی شخصیت کو ڈھا کر اس کی جگہ ہم اپنی شخصیت کو اُس نہج پر تعمیر کر ہی نہیں سکتے جیسا ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ہی جیسا ہوتا ہے۔ وہ دوسرے کی طرح بن ہی نہیں سکتا۔ یہی آدمی کا نصیب ہے اور یہی اس کی مجبوری اور لاچاری ہے۔ میں نے آخری بار جالبی صاحب سے ملنے کی کوشش یہ سن کر کی تھی کہ کراچی یونیورسٹی میں خاور جمیل ان کے نام پہ ایک ریسرچ لائبریری اپنے خرچے پر بنوا رہے ہیں۔ اس کا سنگِ بنیاد رکھے جانے کے موقع پر جالبی صاحب کو بھی ایمبولینس پر لایا جائے گا۔ یہ سن کر میں کیمپس کی طرف بھاگا۔ ٹریفک کے رش میں پھنس کر تاخیر سے پہنچا۔ لوگ جمع تھے اور ریفرشمنٹ سے لطف اندوز ہورہے تھے، لیکن جالبی صاحب کی ایمبولینس انہیں لے کر جا چکی تھی۔ مجھے افسوس ہوا، لیکن پھر یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ اچھا ہی ہوا کہ حافظے میں ان کی بے بسی اور بے کسی کی کوئی تصویر محفوظ نہ ہوئی ورنہ بعد میں جب بھی انہیں یاد کرتا، یہی تصویر نگاہوں کے سامنے آجاتی۔ اب تو میں انہیں سوچتا ہوں تو وہ سر پہ اونی ٹوپی پہنے دمکتے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ’’یہ کتاب میری نظر سے نہیں گزری۔ اس کی فوٹو کاپی ٹی سی ایس کردینا‘‘۔ جالبی صاحب میرے محسن و مربی بھی تھے۔ اب سے پچیس تیس برس پہلے جب وہ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنائے گئے تو میرے شعبے کا سلیکشن بورڈ ہوا جس کے سامنے میں لیکچرار کے امیدوار کی حیثیت سے پیش ہوا۔ میرے ان سے مراسم قائم ہوچکے تھے لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ ان سے مل کر اپنی تقرری کے سلسلے میں کوئی درخواست کروں۔ انہوں نے سلیکشن بورڈ کے سامنے مجھے پاکرکوئی حیرت ظاہر نہ کی۔ ممکن ہے کسی ذریعے سے انہیں معلوم ہوگیا ہو۔ بورڈ میں قدرت اللہ شہاب، ادا جعفری کے میاں نورالحسن جعفری، ڈان کے ایڈیٹر احمد علی خاں جیسی شخصیات تھیں۔ انٹرویو اچھا ہوا۔ اسی دن مجھے پتا چل گیا کہ بورڈ نے میرا انتخاب کرلیا ہے۔ سوچا جالبی صاحب کو فون کرکے شکریہ ادا کردوں، لیکن اس کی بھی توفیق نہ ہوسکی۔ لیکچرار ہونے کے فوراً بعد ہی انہوں نے افسر تعلقاتِ عامہ کا اضافی چارج بھی مجھے دے دیا۔ اس طرح مجھے انہیں بہت قریب سے دیکھنے اور برتنے کا موقع ملا۔

جالبی صاحب کی خصوصیت تھی کہ انھوں نے ہمیشہ بڑی بات سوچی، بڑے علمی و ادبی منصوبوں پر ہاتھ ڈالا اور بیان کردہ اپنے اوصاف کی وجہ سے انھیں تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب رہے۔ ’’ارسطو سے ایلیٹ تک‘‘ تاریخ ادب اردو (چار جلدیں)، ’’قومی انگریزی اردو لغت‘‘، اسی طرح ان کے دیگر وقیع علمی کام۔ سلیم احمد ان ہی کاموں کی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے شبہ ہے کہ اردو ادب شاید محمد حسن عسکری کو فراموش کردے، لیکن ڈاکٹر جمیل جالبی کے علمی کاموں کو ادبی مؤرخ نظرانداز نہیں کرسکے گا۔

دراز قامت، مضبوط جسم، چوڑا چکلا چہرہ، روشن آنکھیں، چمکتا ہوا گنج اور سر کے دونوں طرف جھالر کی طرح لٹکے بال، کلّے میں دبا پان جسے چباتے تو تقریباً آہنی جبڑے میں دبے پان پر ترس آنے لگتا۔ جالبی صاحب کی خدمت میں پہلی بار اُس زمانے میں حاضر ہوا تھا، جب ’’جسارت‘‘ کے ادبی صفحے پر رائٹرز گلڈ کا قضیہ چھڑا ہوا تھا۔ چوں کہ آپ بھی گلڈ میں شامل رہ چکے تھے، سو ان کا نقطۂ نظر جاننے کے لیے میں نے ان سے انٹرویو کے لیے رابطہ کیا اور وہ فوراً ہی آمادہ ہوگئے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان سے بڑا مرعوب تھا۔ لیکن جب ان سے ملا اور ان کی پُرشفقت سادہ طبیعت کے زیر سایہ رہا تو سارا رعب و دبدبہ جاتا رہا۔ اسی ملاقات میں، مَیں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے علمی کام کیسے کرلیتے ہیں؟ تو انھوں نے مسکرا کر فرمایا تھا: ’’میں نے بہت پہلے یہ طے کرلیا تھا کہ ایک ادیب ہوکر زندگی گزارنی ہے، چناں چہ جب ملازمت ملی تو طے کرلیا کہ دفتر میں کوئی ادبی مصروفیت نہیں رکھوں گا اور گھر میں کوئی دفتری معاملہ نہیں لاؤں گا۔ ساتھ ہی میں نے اپنا ایک معمول بنالیا اور ہمیشہ اسی معمول پر کاربند رہا۔ صبح تیار ہوکر دفتر چلے جانا، دفتر سے واپس آکر کچھ دیر آرام کرنا یا سوجانا، شام کو لمبی واک پر نکل جانا اور پھر واپس آکر چائے پی کر اپنی لائبریری میں لکھنے پڑھنے کے کام میں لگ جانا اور رات بارہ ایک بجے تک کام کرتے رہنا۔ بس اس باقاعدگی کی وجہ سے جس علمی کام میں ہاتھ ڈالا، وہ مکمل ہوگیا۔‘‘

’’اس معمول میں فرق کیوں نہیں آیا۔ کیا ایک معمول پر بہت دن تک کاربند رہنے سے طبیعت اُکتا نہیں جاتی؟‘‘ میں نے پوچھا تھا۔کہنے لگے: ’’ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شام خاندان کے ایک بزرگ تشریف لائے۔ ان سے باتیں ہوتی رہیں۔ جب میرے لکھنے پڑھنے کا وقت شروع ہوا تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور ان سے اجازت چاہی۔ بزرگ نے بے تکلفی سے ہاتھ پکڑ کر بٹھادیا۔ فرمایا: بیٹھو بھئی، تمھارے لکھنے پڑھنے کا کام تو چلتا رہتا ہے۔ ہم اتنی دُور سے آئے ہیں اور کبھی کبھار آنا ہوتا ہے، ہم سے باتیں کرو۔‘‘

میں چار و ناچار بیٹھ گیا۔ بزرگ پابند صوم و صلوٰۃ تھے، کچھ ہی دیر بعد اذان ہوئی تو بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے نماز کے لیے۔ میں نے پوچھا: ’’حضور کہاں چلے؟‘‘ توقع کے مطابق جواب دیا’’نماز پڑھ کے آتا ہوں‘‘۔ میں نے ادب سے ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا۔ عرض کیا: ’’حضور! نماز تو زندگی بھر پڑھتے رہیں گے۔ آئیے آج باتیں کرتے ہیں۔‘‘

وہ سٹپٹائے، کہنے لگے: ’’میاں! عبادت کیسے چھوڑی جاسکتی ہے؟‘‘

عرض کیا:’’میرا کام بھی میرے نزدیک عبادت ہے، میں بھی اس عبادت کا کبھی ناغہ نہیں کرتا۔‘‘

وہ خاموش ہوگئے۔ انہیں اس واقعے کو سنائے کچھ نہیں تو چالیس برس ہونے کو آتے ہیں لیکن مجھے اس طرح یاد ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا ہو۔ ہمارے ہاں ادیب ہوں یا غیر ادیب… وقت کا زیاں، بے کار کی گپ شپ، بے مقصدیت اور بے سمتی اس درجہ عام ہے کہ کوئی گھر، کوئی دفتر اور کوئی محفل اس سے خالی نہیں۔ جالبی صاحب کی زندگی میرے لیے ہمیشہ ایک مثال بنی رہی۔ انھیں میں نے جذباتیت، عجلت پسندی، غصے، اشتعال اور بات چیت میں کبھی غیر محتاط نہیں پایا۔کراچی یونی ورسٹی کے وہ بہت کامیاب وائس چانسلر ثابت ہوئے تھے تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انھوں نے سنجیدہ، صاحب ِعلم و فضل اور سیرت و کردار کے لحاظ سے اچھی شہرت رکھنے والے سینئر اساتذہ کی ایک مشاورتی ٹیم بنالی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پہلے وائس چانسلر تھے جو ’’باہر‘‘ سے آئے تھے، اس یونی ورسٹی کے کبھی طالب علم بھی نہیں رہے تھے اور یہاں کے معاملات و مسائل سے بھی قطعی لاعلم و بے بہرہ تھے، لیکن اس مشاورتی ٹیم کی مدد سے اور بہت کچھ اپنی عقل و فہم اور قوتِ فیصلہ سے انھوں نے یہاں کے انتظامی اور تدریسی معاملات پر بہت تھوڑے عرصے میں اپنی گرفت مضبوط کرلی تھی، یونی ورسٹی کو مالی بحران سے نکال دیا تھا اور تعلیمی اُمور و معاملات کو بھی ایک ڈسپلن کے ماتحت کردیا تھا۔ انھیں اُصولاً مزید چار سال کا دورانیہ ملنا چاہیے تھا لیکن سنا ہے ان کا تقرر احمد مقصود حمیدی سیکریٹری اطلاعات کی سفارش پر گورنر سندھ اور یونی ورسٹی کے چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم عباسی نے کردیا تھا، تب صدر جنرل ضیاء الحق ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اطلاع کے مطابق واپسی پر انھوں نے اس تقرری پر ناراضی کا اظہار کیا۔ کیوں کہ بہ حیثیت انکم ٹیکس کمشنر وہ ڈاکٹر صاحب کی کارکردگی کے بعض پہلوؤں سے خوش نہیں تھے، لہٰذا جب مدت پوری ہوئی تو اگلی مدت کے لیے انھیں توسیع نہ مل سکی۔ جنرل ضیاء ان سے ناراض تھے، اس کا اندازہ مجھے اُس دن ہوا جب صدر موصوف سردار علی صابری کی یاد میں منعقدہ ایک مذاکرے کی صدارت کرنے کراچی آئے تو مقررین میں ابن الحسن، محمد صلاح الدین، میر خلیل الرحمن کے علاوہ ڈاکٹر جمیل جالبی بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے شومئی قسمت سے اپنے مقالے میں یونانی فلسفی افلاطون کے حوالے سے اس واقعے کا ذکر کردیا کہ اس نے اپنی کتاب ’’ری پبلک‘‘ میں لکھا کہ ریاست کا صدر فلسفی کو ہونا چاہیے، اور یہ پڑھ کر یونان کی ایک ریاست کے بادشاہ نے اسے اپنی مملکت میں یہ ذمہ داری تفویض کردی لیکن اس عہدے پر رہتے ہوئے افلاطون نے بعض ایسے فیصلے کیے جو بادشاہ کو ناگوار گزرے جس کے بعد افلاطون کو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہوتے ہی بنی۔ صدر ضیاء نے اس تاریخی واقعے میں اپنے لیے تضحیک و توہین کا کوئی پہلو دیکھا کہ وہ جالبی صاحب سے پہلے ہی بدگمان تھے، جب ان کی صدارتی تقریر کا وقت آیا تو جہاں انھوں نے ابن الحسن (مرحوم) کی تقریر کی بے انتہا تعریفیں کیں وہاں جالبی صاحب کا نام لے کر اس واقعے کے حوالے سے باقاعدہ مضحکہ اڑایا جو انھیں کسی طرح زیب نہ دیتا تھا۔ لیکن فوجی صدر تھے، بندوق کے زور پر سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے تھے، کوئی کیا کہتا! سب چپ چاپ سنا کیے۔ لیکن صدر کی اس بدتہذیبی کو سبھی نے نوٹ کیا اور ناپسند بھی کیا۔ بہرکیف، جب ڈاکٹر جالبی کو توسیع نہ ملی اور ڈین فیکلٹی آف آرٹس ڈاکٹر منظور الدین احمد ان کی جگہ وائس چانسلر بنادیے گئے تو جس دن ڈاکٹر جالبی کو چارج دینا تھا، اس روز ان کا کمرہ سینئر اور جونیئر اساتذۂ کرام اور یونی ورسٹی کے غیر تدریسی عملے سے بھرا ہوا تھا۔ عموماً جانے والے وائس چانسلر کے سابق ہوتے ہی ان کی طرف سے آنکھیں پھیر لینے کی روایت یونی ورسٹی میں بہت پرانی ہے، لیکن غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ سابق ہوتے ہوئے وائس چانسلر کو اساتذہ اور ملازمین نے گھیر رکھا تھا اور سبھی افسردہ تھے۔ انھیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ ان ہاروں کو اتارتے ہوئے جالبی صاحب نے بہت خوب صورت فقرہ ادا کیا۔ فرمایا:

’’میں یونی ورسٹی میں آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، اب جارہا ہوں تو میرے پاس پھولوں کے یہ ہار ہیں جو آپ لوگوں نے پہنائے ہیں‘‘۔ اس ایک فقرے میں ان کی کامیابی کی اَن کہی داستان چھپی تھی۔ مجھے یاد ہے کمرے کی فضا اس فقرے سے اور سوگوار ہوگئی تھی۔

نامناسب ہوگا اگر اس موقع پر ڈاکٹر جالبی کی کامیابی کے تذکرے میں ان کی وفا شعار اور خدمت گزار اہلیہ کو فراموش کردوں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہر بڑے آدمی کے عقب میں ایک عورت کی موجودگی کا انگریزی مقولہ ہے، اس کا صد فی صد اطلاق ڈاکٹر صاحب پر ہوتا ہے۔ ایک دن کسی بات پر انھوں نے خود مجھ سے یہ اعتراف کیا کہ ’’میں نے جو لکھنے پڑھنے کا اتنا سارا کام کرلیا اس کی وجہ میری بیگم ہیں، جنھوں نے اپنی ذات کو میری ذات میں فنا کردیا‘‘۔ کسی بیوی کو اس سے بڑا خراج ِ تحسین اور کیا ہوسکتا ہے!

ڈاکٹر صاحب کے علمی، ادبی اور تحقیقی کارناموں سے کس کافر کو انکار ہوگا! اردو ادب کی کتنی ہی تاریخیں اب تک لکھی گئی ہیں لیکن جیسی محنت، مستقل مزاجی، دقیقہ رسی اور علمی و تحقیقی لحاظ سے جو مقام ان کی ’’تاریخ ادب اردو‘‘کو حاصل ہے کسی اور تاریخ کو نہیں۔ مشفق خواجہ (مرحوم) نے جن کی وسعتِ مطالعہ اور ادبی تحقیق پر جن کی گہری نظر کے ہند و پاکستان میں سبھی اہلِ علم قائل ہیں، ایک بار نہیں کئی بار مجھ سے کہا کہ بھئی جالبی صاحب جیسی اردو ادب کی تاریخ اب تک کسی نے نہیں لکھی۔ یہ بڑا معرکے کا تحقیقی کارنامہ ہے۔ اسی طرح ’’ارسطو سے ایلیٹ تک‘‘ میں انھوں نے مغرب کی دوہزار سالہ تنقیدی فکرکو جس سلیقے سے ترجمہ و تعارف کے ساتھ اردو قارئین کے لیے پیش کیا، وہ بجائے خود ایک وقیع علمی کام ہے۔ پاکستانی کلچر پر اب تک کتنی ہی کتابیں لکھی جاچکی ہیں، ڈاکٹر سید عبداللہ سے فیض احمد فیض تک۔ اکثر دانش وروں نے مستقل کتاب یا مضامین کی صورت میں اس موضوع پر خامہ فرسائی کی ہے، لیکن جتنی گہرائی اور وسعتِ فکر ڈاکٹر جالبی کی کتاب ’’پاکستانی کلچر‘‘میں نظر آتی ہے، اس کے مقابلے میں آج بھی کوئی دوسری کتاب پیش نہیں کی جاسکتی۔ غرض تحقیق، تنقید اور ترجمے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب سرکاری ملازمت کے دوران ’’نیا دور‘‘جیسا اعلیٰ ادبی معیار کا رسالہ بھی پابندی سے نکالتے رہے۔ گو ملازمت کی مجبوری کی وجہ سے رسالے پر ان کا اپنا نام کبھی شائع نہیں ہوا لیکن ادبی حلقے خوب واقف ہیں کہ اس رسالے کے ذریعے جدید ادب، جدید ادبی رجحانات اور مغرب کے نمائندہ ادب کی ہمارے ادب میں جتنی کچھ بھی آبیاری ہوئی، وہ ڈاکٹر جالبی کی مساعی کی مرہونِ منّت ہے۔

ڈاکٹر صاحب اپنا علمی و ادبی اور زندگی کا سفر طے کرکے جاچکے ہیں، انہوں نے جوکامیابیاں حاصل کیں اس میں اعتدال و توازن سے سارے معاملات کو نبھانے کا فن شامل ہے۔ ہاں میں اسے فن ہی کہوں گا۔ فن جو حسن سے آراستہ ہوتا ہے۔ زندگی گزارنا بھی ایک فن ہے، اسی سے زندگی خوبصورت ہوجاتی ہے۔ جالبی صاحب نہیں رہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو پہلی بار پیش آئی ہو۔ ہر صاحبِ کمال کو اپنے کمالات دکھاکر دنیا سے رخصت ہوجانا ہے۔ شخصیت فنا ہونے والی ہے لیکن کمال فنا نہیں ہوتا، اگر معاشرے میں اسے سراہنے کی صلاحیت ہو۔

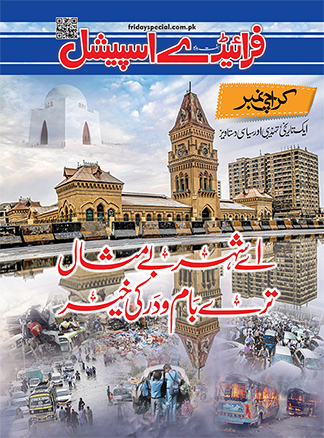

جمیل جالبی، ایک تعارف

ڈاکٹر جمیل جالبی یکم جولائی 1929ء کو علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ایم اے (اردو) اور ایل ایل بی کیا۔ پھر پی ایچ ڈی اور ڈی لٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اعلیٰ ملازمتوں کے امتحان میں کامیاب ہوئے اور محکمہ انکم ٹیکس سے طویل عرصے تک وابستہ رہے۔ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور مقتدرہ قومی زبان کے صدر نشین بھی رہے۔

مختلف علمی و ادبی کانفرنسوں اور سیمینار میں شرکت کے لیے بیرون ملک بھی مدعو کیے گئے۔ ان کی چار کتابوں کو 1965ء، 1973ء اور 1975ء میں دائود ادبی انعام سے نوازا گیا۔ انہوں نے سولہ کتابیں اور دو سو سے زیادہ مضامین لکھے ہیں۔

تصانیف:(1) ایلیٹ کے مضامین(1960ء)، (2) پاکستانی کلچر (1964ء)، (3) ارسطو سے ایلیٹ تک (1965ء)، (4) تنقید اور تجربہ (1967ء)، (5) تاریخ ادبِ اردو (جلد اوّل) (1975ء)، (6) کدم رائو پدم رائو (1974ء)، (7) تاریخ ادبِ اردو (1982ء)، (8) دیوانِ حسن شوقی (ترتیب)، (9) کلام نصرتی، (10) جانورستان (ترجمہ)، (11) قدیم اردو کی لغت، (12) محمد تقی میر۔ ایک مطالعہ، (13) ادب، کلچر اور مسائل، (14) نئی تنقید، (15) حیرت ناک کہانیاں، (16) پاکستان، دی آئیڈینٹٹی آف کلچر۔